いま必要な「つながり」とデジタルインフラ

~API Economy Initiative Forumレポート~

オープンAPI(Application Programing Interface)の活用により産業を横断したイノベーションを促進するために、NECが主催する研究会「API Economy Initiative」。日本の主要金融機関、通信企業を始めとする多様な事業者とともに、2018年11月からワーキンググループを開き、異業種がつながることで生まれる新たな経済圏「APIエコノミー」について議論を進めてきた。

近年、世界では既存インフラにまで及ぶデジタル化により、サービスが企業をつなげることで、社会全体の課題を解決し、価値を創出する事例が増えつづけている。例えば2018年6月に施行された改正銀行法では、金融機関が新しいサービスを生み出すためのオープンAPI導入が目標として掲げられるなど、オープンバンキングと呼ばれる動向が注目を集めている。

そんなムーブメントのなかで共創の場をつくるべく、2019年7月19日に開催された「API Economy Initiative Forum」では、有識者を招きデジタルと経済に関するインサイトを学ぶ基調講演が行われ、実際の現場でAPIを活用する企業によるケーススタディーも紹介された。デジタルと経済の関わりを長年見つめてきた東京大学教授の柳川 範之氏は地方銀行にもたらされるビジネスチャンスについて、G20などでデータに関わる施策に携わってきた経済産業省の瀧島 勇樹氏は行政がつくるべきデジタル公共財について発表を行なった。そこで語られたのは、デジタル化が進むいま、求められる「つながり」の在り方だった。

SUMMARY サマリー

地方銀行の武器は「つながりと情報」

柳川氏は発表の冒頭で、「社会の変化が進むなか、KYC(本人確認Know Your Customer)のデジタル化が、今後の大きな肝のひとつになる」と語った。例えば、Facebookが発表したデジタル通貨プロジェクト「リベラ」。同社が取り組もうとしているのは、単なるフィンテックの問題ではないのだという。「各国政府が、リベラに対して懸念しているのは、マネーロンダリング。それはつまるところ、インターネット上でいかにKYCを行なうかという問題につきます。Facebookは金融以外の分野でも、KYCがプラットフォームになることを目指しているのかもしれません。それは、サービスの効率化、ユーザーの利便性向上に大きく寄与するでしょう」

さらに柳川氏は、KYCは現在政府が推進しているデジタルガバメントにも関わるため、大きなビジネスチャンスを秘めていると指摘する。効率化を進める行政がデジタル化を遂げる際に、その事業が民間に委託されることは想像に難くない。そこには、単純な民営化を越え、コラボレーションにより価値を創造する機会となるだろう。しかし、本人確認の信頼性を担保するためには、どんな事業者でも行なえることではない。行政とユーザー、双方と繋がり、さらに個人情報の管理を厳格に行なうことができなければ、デジタルKYCの根幹が揺らぐ事態となってしまうからだ。

そこで、その担い手として柳川氏が期待するのは、地方銀行なのだという。すでに地域のなかで密接な関係性を育んできた地方銀行は、「新しい口座を開く」といった金融業務に留まらず、他の企業のビジネスでKYCの信頼性を担保する可能性を秘めている。歴史を武器にしながら、地方銀行はデジタル化する世界のなかでのプレイヤーとして躍り出ることができるのだ。

ただし、「デジタルKYC請負業」だけでは大きなビジネスにはなりえないことも、柳川氏は指摘する。デジタルKYC、それに伴うオープンAPIによって、他業種との連携が生まれるなかで、想像もつかない業界との新事業が可能になる。そのダイナミズムこそが、「データ」を中心とした新しい経済の流儀なのだ。例えば、2019年にソフトバンクとトヨタがMaaS(Mobility as a Service)のために戦略的な提携を発表した。10年前だと、通信事業者と自動車会社が本格的な提携を行なうことは、誰も想像できなかっただろうと柳川氏は強調する。「行政でも同じことが起きるはずです。効率化したサービスを行政が提供できれば、民間とのコラボレーションが可能になり、大きな価値を生むでしょう。例えば国鉄がJRになった結果、民間との協業が進み駅は大きなショッピングモールになった。区役所にコンビニが入るようなハード面での変化が、よりソフト面でも起きていくでしょう。これまで行政と民間をつないできた地方銀行は、その点でも大きなポテンシャルをもっています」

地域と密接に活動をつづけてきた地方銀行には、コラボレーションの種となる情報が多く眠っているはずだ。柳川氏によれば、そもそも銀行が手がける「金融仲介業」の仕事は、情報生産なのだという。「金融論において、預金者が持っていない情報を、預金者に代わり調べる。その情報の信頼性を確保するために、間接金融を行ない、自らリスクをとる。それが本来の銀行のあり方です。だから、情報を生産するという銀行の基本があれば、新しい時代で産業と行政をマッチングできるプラットフォームとなることが可能なのです。そうすれば、地域の経済全体が活性化し、結果として銀行本来の業務にもリターンがあるはずです」

柳川氏は講演のなかで、地方銀行の持つポテンシャルについて、何度も強調した。いまグローバル化が進んでいく世界のなかで、ローカルがもつ価値を見つめ直すタイミングが訪れている。いまだにデジタル化されていない価値をもった情報が地方にあるとすれば、地方銀行はそれらを世界と繋げる半公半民のプレイヤーとなりえる。オープンAPIなどの技術とともに、既存のつながりを地方銀行が更新すれば、そんな未来も遠くはないのだ。

13億人のプラットフォームから考える行政の役割

次に登壇したのは、経済産業省の瀧島 勇樹氏。2019年6月に開催されたG20で掲げられた「データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト」というスローガンの策定にも携わった瀧島は、データと政府をめぐる事例として、インドの「インディアンスタック」という事例に着目していると話す。

20を越える言語と民族が生活を営む国家であるインドでは、現在13億人に政府が、虹彩と指紋による生体認証が保証するデジタルIDを付与されている。その事実だけでも驚くべきことだが、ここに銀行口座開設をオンラインで完結できるような認証インフラ、公有決済インフラ、情報流通のためのインフラを積み重ねた「インディアンスタック」を構築し、デジタル公共財として民間に開放した。結果、サービスを立ち上げるためのコストが減少し、現在インドではフィンテックやヘルステックを扱うスタートアップが爆発的に増えている。行政と民間がつながり、新しい経済が生まれるこの状況は、柳川氏の地方銀行に関する議論と重なるところがある。

行政がシステムの設計図を描くことで、事業のコストが下がり、従来提供できなかった低所得層に向けてサービスが提供できるようになったこの試みは、GtoC(政府から消費者)向けのサービスであると同時に、GtoB(政府から企業)に向けてつくられたものだと瀧島氏は指摘する。「もしそれぞれが基盤をつくれば、コストが上がりビジネスが成立しなくなるわけです。これはインドの政府に限った話しではなくて、どの産業でも考えられることだと思っています。同じことをみんながそれぞれやる必要はない。だれか一人が基盤とルールをつくり、みんながそれを使えばいい」

人口世界一に迫らんとしているインドと、高齢化社会を迎える日本では状況が大きく異なるのではないか?と思うところだが、瀧島氏は、本質的な課題は同じだという。「物理的に離れている人びとにプラットフォームを通じてサービスを届ける必要がある。そんなお題は、インドの農村でも、過疎化する日本の地方でも同じです。大切なのは、同じプロセスを共通化することで損益分岐点がずれ、ビジネスが成立する事実なのです」

さらに、デジタル化が進んだあと、行政のもつ役割が何なのかについても瀧島氏は考えているという。柳川氏が言う通り、デジタル化と民営化が同時に進めば、行政がもつ役割は相対的に小さくなっていく。「つきつめていくと、税金を集めて再分配する政府がもっていた役割は、全体の利益を導くファシリテーションと捉えられるのではないかと思うのです。昔は税金を集めて、物理的な橋や道路のようなインフラをつくっていた。これが、輸送などのコストを下げ、当時の新しいビジネスを生んでいた。デジタルでも同じように、ビジネスが成立するような公共財をつくり、それにまつわるAPIなどのルールを整備すればいい。そんな行政のあり方は、決して不自然ではないと思います」

道路のように普遍的なプラットフォームをデジタル上でもつくり、そこに多種多様な事業者が関わってくるような未来をつくる。そんな行政のあり方は、デジタル化が進む世界で官と民の関係をアップデートするための大きなきっかけとなるかもしれない。

「つながりの再発明」という使命

2つの基調講演で語られたのは、日本という社会がもつアセットをいかにアップデートしていくべきかという試みに他ならなかった。地方銀行がもつポテンシャルと、ビジネスを駆動させる行政。役割をアップデートすることで、それぞれは新しい時代でも価値を発揮することができる。

ケーススタディーとして行われた全日本空輸(ANA)とKDDIの発表の内容も、本質は同じだ。航空機や空港の窓口など、様々なアセットをもつANAが航空会社という枠組みを越えてできることは何か? また、通信企業だったKDDIがプラットフォームを提供することで可能になる新しいビジネスとは何か? 「API Economy Initiative」に参画する各社は独自の取組みを始めている。

ANAでデジタル戦略を担当する森下 高弘氏は、エアライン業務から不動産管理といった幅広い業務すべてが、ITによって支えられていることを改めて確認。ブランド力、ノウハウ、技術などの資産がデータ活用によって、より大きな「ANA経済圏」の礎となっていると語った。また、KDDIでau ID、IoTプラットフォームを担当する廣田勲氏は、同社が提供する「KDDI IoTクラウド API Market」により、自社のデータやサービスをAPIを通して提供する企業と、さまざまなAPIを利用して新しいサービスを開発したい企業をつなげ、これまでにない新たな価値が創造していく場を提供しはじめているという。通信キャリアならではの位置情報を活用した統計データを提供する「KDDI Location Data」も同マーケットを通じて展開を開始しており、オープンAPIを始めとする技術が、既に存在している価値を再定義し、新しい役割を考え直すきっかけになりつつある。

フォーラムの最後に登壇した、NECでエグセグティブディレクターをつとめる山田 昭雄は、そんなやり方を「つながりの再発明」という言葉で表現してみせた。「例えば、NECが手がけるフードロスへの取組みも同じです。これまで上流と下流でしか調整されていなかった生産量の管理を、少し引いた目線でネットワーク化してあげると、見えなかったロスを減らすことができます。既存のつながりを再発明することで、社会課題を解決することが可能になるのです」

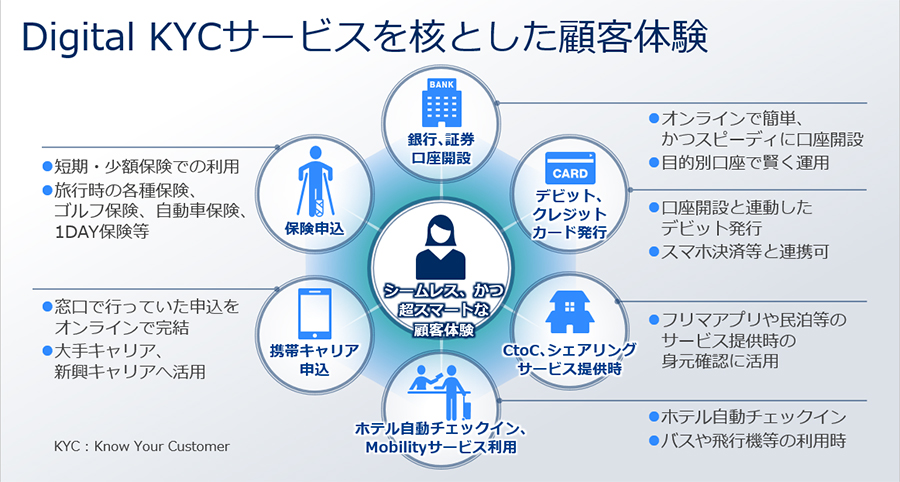

そのためには、インディアンスタックと同じく、連携の基盤をつくることが必要になってくるのだと山田は語る。同社が推進する「Digital Trust」は、そんな取組みの嚆矢となる。例えば、同プロジェクトのなかで生まれた、オンライン本人確認として採用されている「Digital KYC」。導入により、顔認証技術を活用した本人照合の仕組みを容易にアプリに埋め込むことが可能になる。さらに、このDigital KYCを核としてシームレスかつ超スマートな顧客体験が広がっていくのだという。今後はさらに「API Economy Initiative」の場を通じても、参加企業とともに新しい基盤づくりにも取り組んでいく予定だ。

オープンAPIとは、端的にいえばアプリケーションを越えたつながりを成立させる仕組みのことに他ならない。ちょうどフォーラム開催の2日前に創業120周年を迎えたNEC。120年前に場所と場所をつなげる通信を手がける企業として生まれたNECは、いま企業と個人、政府といったさまざまな役割の繋がりを再発明する使命を負っているといえるのかもしれない。

- 写真:間部 百合

- 文章:矢代 真也