2017年02月02日

デジタルトランスフォーメーションでビジネスチャンスをつかめ!

バズワードに翻弄されない「骨太の問いかけ」を、1983年の情報化予想から考える

画像を拡大する

いまから30年以上前の1983年、当時の郵政省が「家庭における情報化に関する調査研究」の中間報告を取りまとめました1。図1は、そのなかで示された「将来の家庭における情報化のイメージ」です。「将来」たる2017年の状況と見比べてみましょう。

ホームバンキングやホームショッピングのサービスは当たり前のように提供されています。国内利用率は約4割と諸外国に見劣りはしますが、予想はまあ当たっていると言えるでしょう。高解像度の大型テレビも実現しました。双方向での利用は少ないですが、リビングに50インチほどの薄型テレビがあることに違和感はありません。図にある大型テレビのデザインは3年前に発表されたソニーのブラビアそのものです。玄関での音声認証はあまり見られませんが、静脈認証などの生体認証と広くとらえればマンションのエントランスなどで実現されています。遠隔医療は2015年頃より、にわかに拡大しつつあります。家庭菜園はどうでしょう。好意的に解釈すれば、foop2のようなIoT活用家庭菜園が思い起こされます。家庭における自動調理は、冷蔵・冷凍食品や中食など別の進化が世帯ごとの調理高度化に勝りました。

では、違和感があるのはどこでしょうか。

ひとつは、健診・教育・バンキングなど、それぞれの目的別にハードウェアがあることです。実際には、家族それぞれが、様々な用途に用いることができるスマホやタブレットを使っています。しかし、この図は「世帯財としての電話」が高度かつ多様になるといった想定で記載されているように見えます。

もうひとつの違和感は、図中の「中高年用教育プログラム」のあたりに漂います。MOOC(Massive Open Online Course)と総称される誰もが無料で利用できるオンライン講義が増えていることを考えれば、将来予想が外れたわけではありません。

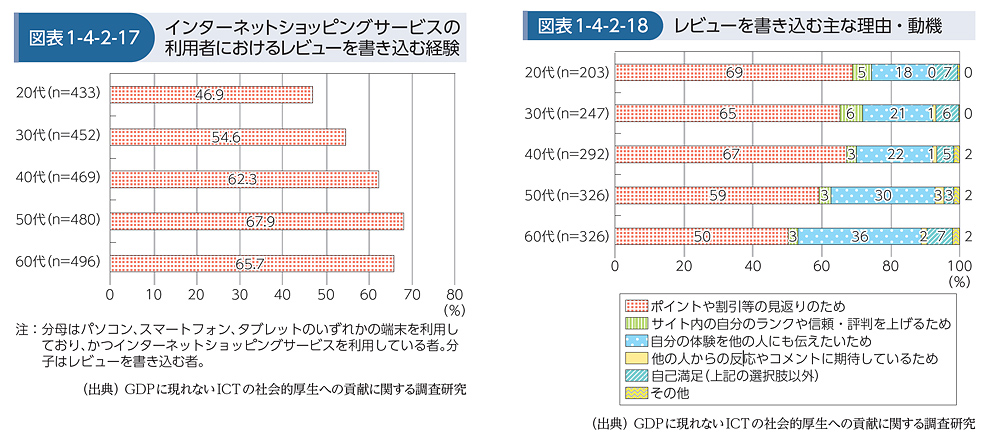

しかし、この教育プログラムをはじめとしたいずれの用途も「対面での人間関係を通信で代替する」という電話の延長であり、その後やってくる誰もが不特定多数に対して気軽に情報発信を行うことには触れられていません。2000年代のCGMやWeb2.0の盛り上がりを経て、2006年にはタイム誌のパーソン・オブ・ザ・イヤーが“YOU”となりました。そして、2015年の情報通信白書によれば、50代・60代の人々が「自分の体験を他の人にも伝えたい」と考えてECサイトにレビューを多く書き込んでいます3。(図2)現在のECサイト、オークションサイト、旅行サイト、そしてSNSなどがよりどころとしている「普通の人が評価や投稿をする」という手続きの広がりを予想することは難かったことがわかります。

画像を拡大する

古文書のような報告書の予想を引っ張り出し、「当たった」「外れた」を指摘するような下品なことはとても楽しいですが、それは本稿の目的ではありません。私が知りたいことは、テクノロジー活用の目的を定めるときに、大切な変化を見落とさないようにするにはどうしたらよいのか、ということです。

いま我々のまわりでは、電子化・自動化にとどまらない、テクノロジーを活用した事業高度化が進んでいます。この6年間IT業界を騒がせているバズワードは、それを実現する「手段」に関するものでした。ビッグデータ、人工知能、IoT、API活用などです。データを収集し、分析し、その結果得られた情報にもとづいて事業を変えるための手段が一通り出そろいました。

では、それらの手段を活用して何をするのか。「目的」をどこに定めるべきなのか。ここが事業者にとっては思案のしどころであり、競争領域です。出そろった一連のテクノロジーを、どこに向かって、なんのために活用するべきなのか。避けることのできない大きな変化はなんであるのか、模索がはじまっています。これは1990年代に進んだコスト削減のためのIT活用ではなく、競争領域における活用です。そのため、他者の様子を横目で見ながら、歩調を合わせて「目的」を定めれば良いというものではありません。

なにかやらねば負けるという危機感はあるものの、進むべき方向や実現するべき事項、すなわち「目的」がわからない。結果、「スマート◯◯」「◯◯Tech」「デジタル変革」といった「新しい技術でなにかすごいことを考えろ」といった業務指示が飛び交っています。しかし、これらは大企業でよく見られる「イノベーション推進」と同じく、わかったような気はするけれど検討を進める助けにはならない思考停止ワードです。もう少し具体的に、事業をどのように変えることができるのか想像しやすい、事業高度化の目的を考えさせるような問いかけに落とし込む必要があるでしょう。

たとえば、ある大企業の社長はデジタル変革を語る際に「我が社における『未見の敵』に備えよ」と号令をかけていました。同業の競合ならば、敵とはいえども長らく戦ってきた相手なので攻め方に予想はつく。しかし、聞いたこともない企業がテクノロジーを武器に我が業界に参入してきたらどう攻めてくるか分からない。その脅威に備えよ、という号令でした。これは難しい問いですが、「我が社にとっての人工知能」に比べれば、テクノロジー活用の目的と活用すべき理由が明快な号令です。

また、あるB2B企業の役員はIoT活用を検討するタスクフォースに対して、「川下からの無茶振りに備えよ」と号令をかけました。その意図はなんでしょう。彼らの顧客であるB2C企業は、少し前にはありえなかったようなスピードで顧客に対応することが求められています。注文すればその日に届く「アマゾン時間」に慣れきった消費者は、それを当たり前のものとして他のB2C企業にも同等のサービスを求める。いま顧客による無茶振りの矢面に立たされているのはB2C企業だが、やがてそれはサプライチェーンの流れをさかのぼって我々B2B企業も襲う。それに備えよ、という号令です。IoTを活用すれば、川下の状態を把握し、それに備えることができるのではないか、という期待が示されました。

「未見の敵に備えよ」も「川下からの無茶振りに備えよ」も、いずれも何を目的にテクノロジーを活用するべきかを考えさせる秀逸な問いかけです。昔ながらの兵法や、ことわざとの違いは、直近のテクノロジーの特性を踏まえた問いかけになっていることです。このような骨太の問いかけは、ころころと変わる技術用語のトレンドに左右されません。ITベンダが次々と違う言葉でソリューションを持ってきたとしても、混乱すること無く、どのようにそれらの武器を使うべきか考えることができます。

テクノロジー活用の進み具合は、業種・業界によって異なります。まったく別の業界の知見であっても、少し一般化をすれば役に立つ知見も多く存在します。本連載では、さまざまな業界の先進的な取り組みを見ながら、何をテクノロジー活用の目的とするべきなのかを考えるための「骨太の問いかけ」を探していきます。

1: 「家庭における情報化に関する調査研究・中間報告」(1983年4月)

2: foopウェブサイト、https://foop.cestec.jp(2017年1月閲覧)

3: 『平成28年版情報通信白書』総務省(2016年)

株式会社野村総合研究所

ICT・メディア産業コンサルティング部 上級コンサルタント

株式会社野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部所属。情報・通信業界に係る市場調査、コンサルティング、政策立案支援に従事。近年では、ビッグデータの活用について検討をしている。近著に『データ活用仮説量産 フレームワークDIVA』(日経BP、2015年12月)。総務省「ビッグデータの活用に関するアドホックグループ」構成員(2012年5月まで)、科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業CRESTビッグデータ応用領域領域アドバイザー(2013年6月~)。