地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

静岡発 リアルタイム道路情報のAPI公開 静岡市のシズオカ型オープンデータ戦略

政府や地方自治体などが、保有する公共データを積極的に公開する取り組みの一環として「オープンデータ」がある。幅広く民間活動の支援につなげ、新たな産業の創出など社会経済の発展への寄与が期待されている。しかし、自治体の取り組みには温度差があるほか、民間の利用も期待通りには進んでいない。そんな中、静岡市は市内の道路規制情報をリアルタイムでオープンデータ化して、二次利用しやすいようにAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)にて提供。オープンデータ活用の先進事例として注目を集めている。

道路規制の状況をリアルタイムで公開

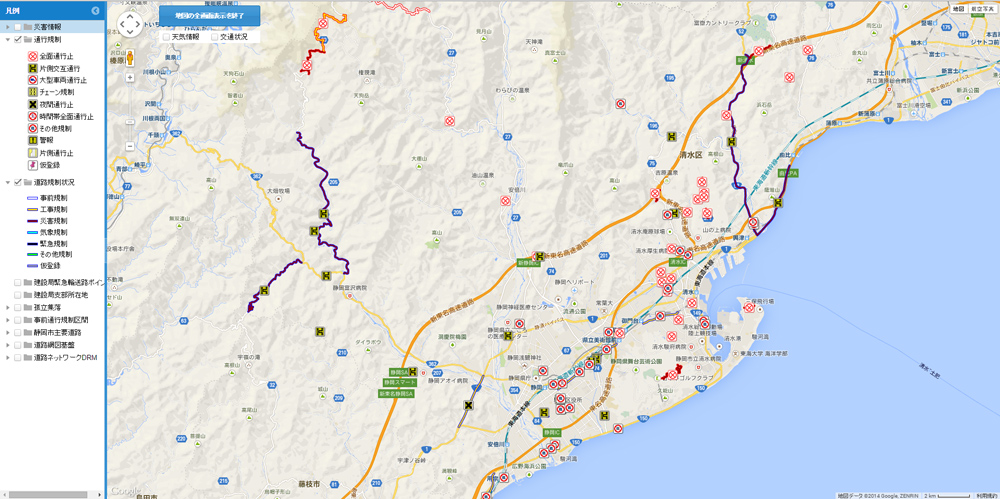

静岡市がリアルタイムでオープンデータ化し、APIによる提供を始めたのは「しずみちinfo(インフォ)」の通行規制情報だ。「しずみちinfo」とは災害や道路工事による通行止めや片道通行などの規制情報をGoogleマップ上に落とし込んだもので、APIで提供をはじめたのは、カーナビやスマホアプリなど民間による二次利用を意識したためだ。

政令指定都市である静岡市が管理する道路は市道だけでなく、主要の国道1号、52号を除いた国道、県道も含まれる。全国の市では5番目に広い面積を持つため、その総距離は実に3,182キロにものぼる。その道路やトンネル、橋、掘り下げ式の立体交差道路であるアンダーパス、1万を超す道路照明灯など実に幅広い道路関連のデータを公開しているが、こうしたデータをAPIと呼ばれるインターネット上のプログラム規約に落とし込み、2016年9月からサービス運用を開始した。

「APIはソフトウエア上の機能やデータを外部のプログラムから呼び出して利用する際の手順などを示した規約です。ネット上のさまざまなアプリに標準的に利用されています。データをAPIに落とし込むことで、アプリの開発などに利用しやすい環境を整えることができました」と、しずみちinfoの開発を担当した静岡市 建設局 道路部 道路保全課 管理係の新庄大輔副主幹は説明してくれた。

一般的に地方自治体が公開しているデータの多くは、エクセルなどの表計算ソフトやPDFと呼ばれる文書交換ソフトなどのファイル形式で提供されている。こうしたデータは閲覧するだけならいいのだか、利用可能なソフトが限定されており、プログラマーなどがデータを活用してアプリを開発しようとしても使い勝手が悪かった。しかし、APIを活用すれば、アプリを組み込みやすい形で情報を入手でき、アプリ開発者にとっては使いやすさが格段に上昇する。しかも刻々と変化する動的なデータをリアルタイムで提供。こうした取り組みは全国の自治体の中でも初めてという。

ナビに活用…オープンデータの実用化を模索

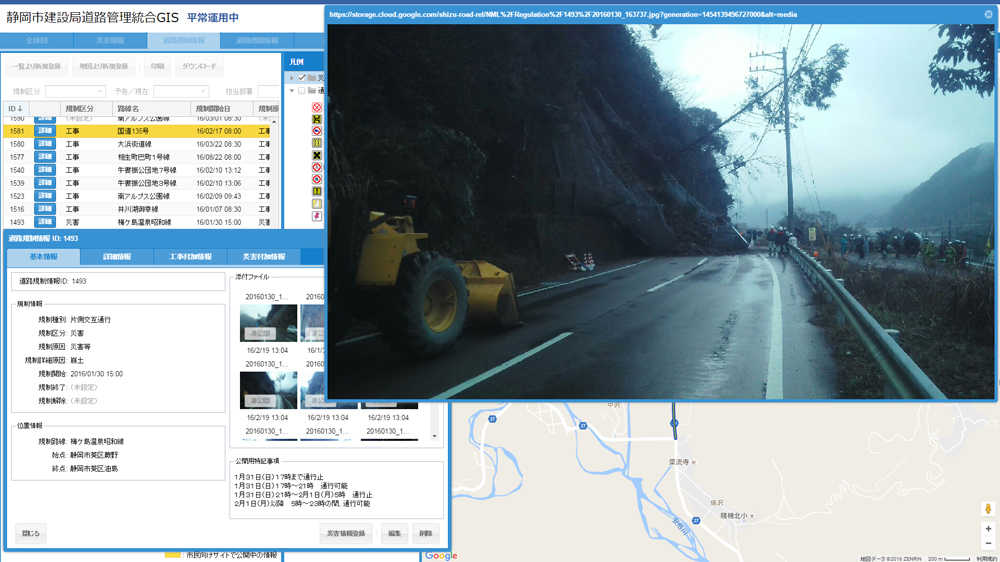

もともと、しずみちinfoは2014年からインターネット上に公開されていた。通行止めや片側通行、チェーン規制などの道路規制をアイコンで地図上の規制地点に表示。アイコンをクリックすると、規制の理由や時間帯などの詳細をチェックできるほか、職員が撮影した土砂崩れなどの災害現場の画像などもみることができる。

通常、カーナビなどには道路交通情報通信システム(VICS)の規制情報が提供されているが、高速道路や主要な幹線道路に限られている。しかし、しずみちinfoはVICSでは規制情報が表示されない市内の生活道路の情報まで網羅されている。

運転者にとっては非常に便利なサイトだが、情報を公開している静岡市には一つの悩みがあった。「市のサイトは、どうしても閲覧者も限定されてしまいます。スマホのアプリに組み込んだり、カーナビでこの情報がみられたりするようになれば、利用者にとっても便利になるはずです」と新庄副主幹。二次利用してもらう道を模索する中で、カーナビの新しいサービスのあり方を模索していたトヨタ自動車グループの研究機関、株式会社トヨタIT開発センターと連携し、共同実験をスタートさせることになった。

この共同実験で、まずトヨタIT開発センターが提案したのは、しずみちinfoのAPI化だ。同センターの長田祐プロジェクトリーダーは「ウェブ上で公開されているしずみちinfoを見て、ナビに利用できるか試したかった。そこで、うちの会社のナビゲーションシステムで使っているAPIで提供してもらえないかお願いしました。市も迅速に取り組んでくれました」。API化されたしずみちinfoのリアルタイムのデータをもとに規制地点を避けてルート検索ができるアプリを試作開発。主要幹線道路から生活道路にいたるまでドライバーが安全で利便性高く利用できることを実証した。

シズオカ型オープンデータ

こうした成果を挙げられたのは、静岡市や静岡県が早くからオープンデータ政策に積極的に取り組んでいたからだ。

政府は2012年に「電子行政オープンデータ戦略」を決定。国家的な取り組みとしてオープンデータの利活用を進める方針を示し、14年には「世界最先端IT国家創造宣言」を閣議決定。政府だけでなく、地方自治体にもオープンデータを促進させる政策を打ち出した。

これを受けて静岡市は庁内の関係する10課と有識者によるプロジェクトチームを立ち上げ、オープンデータ化するデータの選定や指針などを検討。その中で、保有データを民間に利活用してもらうことに重点を置いた「シズオカ型オープンデータ」という取り組みを進めた。「多くの自治体が『公開する』ことに主眼を置いている中で、『使ってもらう』ことを重視して、公開する情報を決めました。これは全国でも例がないやり方でした」と静岡市 総務局 ICT推進課 情報化推進係の大勝祥偉(よしひで)主査は語る。

政府がオープンデータを推進する目的の一つは、公共データを二次利用可能な形で提供することで新しいビジネスの創出や企業活動の効率化を促し、経済の活性化を図ることにある。また、公共のデータを官民が共有することで、創意工夫を生かした多様なサービスを生み出し、社会の発展に資する狙いもある。

市では民間企業などにリサーチしながら、利用ニーズが高いデータを選定。現在、道路保全課が公開している道路関連情報をはじめ約480のデータをネット上に公開している。一方で、しずみちinfoのような二次利用しやすい形での情報提供は静岡市でも緒に就いたばかりだ。大勝主査は「道路保全課の取り組みをモデルにして、各課にも同様の取り組みができないか働きかけをしていきたい」としている。

民間利用に立ちはだかる壁

ただ、実証実験が成功した「しずみちinfo」も現状ではまだ実用的なサービスを提供できる段階までは至っていないのが実情だ。実証実験に参加したトヨタIT開発センターの長田氏は「残念なのは、このサービスが利用できるのは静岡市内だけです。実用化するには全国共通で同じような形でナビゲーションに情報提供できるようにならないと難しい」と指摘している。

オープンデータの取り組みは自治体によって温度差があり、公開の仕方も自治体によってまちまちだ。全国で同じデータを同じ仕様で、しかも、利用者の使いやすさを追求した形での公開が行われず、民間によるオープンデータの利用の壁になっているのだ。

県内のオープンデータの利活用の促進を目指した、しずおかオープンデータ推進協議会事務局長の湯瀬裕昭・静岡県立大学経営情報学部教授は、「オープンデータがスタートした当初は期待が大きかったが、自治体が理解してデータを出すようにはすぐにならなかった。その結果、期待と実際にできることとの間にずれが生じている。活用できる基盤が整備され、オープンデータ活用の新たな波が起きるようにする必要がある」と指摘している。

それだけに市道路保全課の石上裕課長補佐兼管理係長は「自治体との連携など静岡市だけでは難しい面がある。オープンデータの活用に向けて国や都道府県など国全体が動いてもらえると助かる」と話す。

一方、市は活用を促すため、しずみちinfoを使ったアプリやシステムの開発成果を競うアイデアソンやハッカソンのイベントを開催。多くのプログラマーが参加し、その使い道を探った。2016年9月に行われたイベントに参加した市内の企業に勤めるプログラマー、三浦康司さんは、しずみちinfoに公開している街路樹の位置をもとに木陰がある道をたどって日焼けせずに目的地にたどり着けるルートを検索する「美白ナビ」を提案。最優秀賞に選ばれた。

三浦さんは、「自分が作ったアプリが何等かの形で地域貢献できればいいと思い参加しました。プライベートでアプリの開発をしていますが、質の高いデータが多く、今後もみんなから利用されるようなアプリを開発したい」と意欲的だ。「ゲーム性の高いアプリなどわれわれでは思いつかない発想での活用があった」と市道路保全課の新庄副主幹も評価。こうしたイベントを通じた、しずみちinfoの実用化を期待している。

静岡市によると、API化を進めたことをきっかけにしずみちinfoの活用について複数の企業から問い合わせがきているそうで、静岡市の取り組みがオープンデータの実用化の先駆けとなる日はそう遠くないかもしれない。

まだまだ温度差がある自治体のオープンデータの取り組みだが、政府を中心にAPIの標準化などの新たなルールづくりが進められている。どこの自治体でも同じ形でオープンデータを民間が利用できる環境が整えば、アイデアと豊富な技術を駆使して、われわれの生活の利便性を飛躍的に高めるサービスが生まれる期待は大きい。「ただ公開するだけ」から「利用者目線」へ─。自治体のオープンデータは新しいステップに入っている。

(産経デジタル SankeiBiz編集部)

NECおススメITソリューション|静岡篇

道路は、毎日の暮らしに、そして地域のビジネスに、とても重要な役割を果たしています。

しかしながら、道路のありがたみは、普段あまり人々に意識されることはありません。

インフラは、いわば空気のようなもの、あって当たり前の存在なのですね。

近年、国内における道路の総延長は、120万kmを超えています。

その多くを管理する国・自治体では、路面点検の人員確保や、専用機器を用いた調査の費用負担などが大きな課題となっています。大切なインフラを守っていくために、効率的かつ計画的な道路の維持管理に向けた取り組みの重要性が高まってきています。

NECは、福田道路株式会社(本社:新潟県新潟市、代表取締役社長:河江 芳久、以下 福田道路)と共同で、最先端AI技術群「NEC the WISE」の一つであるディープラーニング(深層学習)技術を活用し、路面の映像から、わだち掘れとひび割れを同時に検出する「舗装損傷診断システム」を開発しました。

本システムでは、一般的なビデオカメラを自動車に取り付けて路面を撮影すると、AIが路面の状況を判定、GPSの位置情報を使って、地図データ上で路面の健全度を「見える化」します。従来の、専門技術者による路面の目視点検や、専用機器による調査に比べ、安価で効率的な路面の維持管理を実現します。

★福田道路とNEC、AI技術を活用した舗装損傷診断システムを開発

他にも、橋の劣化診断は遠隔からでは困難で、足場を組んでの近接点検が必要となり、1つの橋を点検するのに1晩かかってしまうのが課題と言われています。

例えばNECが開発した「光学振動解析」を取り入れた点検手法であれば、遠隔からインフラ構造物の異常を高精度で発見でき、低コストでスピーディーに診断ができます。

インフラが当たり前に機能している国で暮らせること。

それがどんなに幸せで、ありがたいことなのか、私たちはついつい忘れてしまいがちです。

インフラを日々守ってくださっている人たちの仕事に、あらためて感謝したいと思います。

(By NEC IT風土記編纂室 R)

SankeiBiz 産経デジタル SankeiBiz編集部

(株)産経デジタルが運営するSankeiBiz(サンケイビズ)は、経済紙「フジサンケイビジネスアイ」をはじめ、産経新聞グループが持つ経済分野の取材網を融合させた総合経済情報サイト。さまざまなビジネスシーンを刺激するニュースが、即時無料で手に入るサイトです。