地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

香川発 "匠の技"をICTで習得 多度津町オリーブ農家が取り組むAI農業とは

国産オリーブ発祥の地である香川県は、慶應義塾大学環境情報学部 神成淳司准教授とNECソリューションイノベータとがタッグを組み、オリーブ版「農業技術学習支援システム」の開発・活用を進めている。農業は「水やり10年」と言われるように、熟練農家の域に達するには長年の経験を積むことが不可欠とされている。そこで、熟練農家が持つノウハウをICTを活用して教材化し、経験の浅い就農者向けに提供することで、就農者が"匠の技"を短期間で習得し、農業を高度化できるようにする。日本の農業再興の鍵となる活動としても期待が高まっている。

高齢者でも取り組みやすいオリーブ栽培

香川県多度津町は穏やかな瀬戸内海に面し、海と山に囲まれた自然豊かな町だ。四国最初の鉄道の起点となった多度津駅があり、かつては海陸交通の要衝として栄えたという。ブドウの栽培が盛んで、西日本有数のデラウエアの産地として知られている。しかし、高齢化と後継者不足を背景にブドウ栽培から手を引き、オリーブ栽培に取り組む農家が増えている。耕作放棄地の増加を懸念した県がブドウ栽培より手間がかからないオリーブの栽培を提案。2011年から有志の農家が本格的に栽培に取り組むようになったという。

「ブドウ栽培は棚の整理や種なしにする処理、果実への袋付けなど細かな手間を要しますが、オリーブはそれほど手間が必要ないので、高齢者が育てやすい作物の1つです。耕作放棄地を解消する目的もあり、栽培を働き掛けました」と香川県農政水産部農業生産流通課果樹・オリーブグループの森末 文徳課長補佐は語る。

香川県のオリーブ栽培の歴史は100年以上の歴史を持つ。アメリカから初めて持ち込んだ3本のオリーブの苗木を鹿児島、三重、香川の3県に移植したが、栽培に成功したのは香川・小豆島に植えられた木だけ。それ以来、香川は国産オリーブの95%以上を生産する大生産地になった。香川県の県木、県花もオリーブだ。その歴史に比べると、多度津町のオリーブ栽培はスタートしたばかり。それでも数人から始まった栽培農家の数は今では約50軒にまで広がっている。

そんな香川県多度津町が取り入れたのが、オリーブ栽培の学習支援システムの活用だ。今後、習得するのに長い時間と経験が必要とされる熟練農家の「巧の技=暗黙知」を、VRなどを用いて「見える化=形式知化」し、経験の浅い就農者に匠の技を継承することで、付加価値が高く、生産性も向上させるAI(Agri-InfoScience)農業だ。

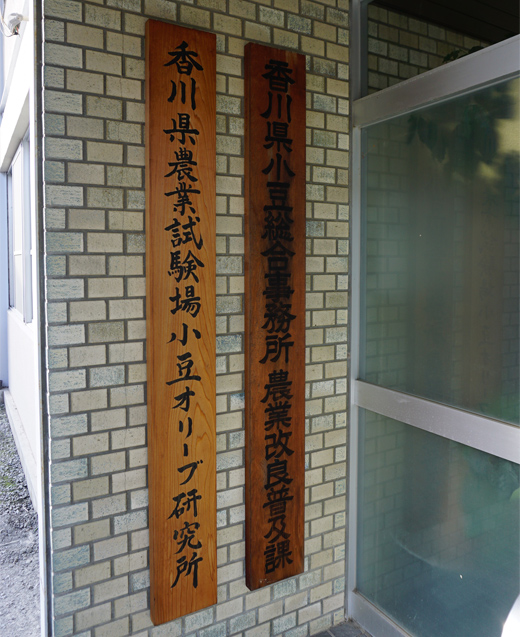

オリーブ栽培の熟練農家は小豆島に多いため、日本で唯一のオリーブ栽培の研究機関である、香川県農業試験場小豆オリーブ研究所の研究員が持つ栽培ノウハウのデータをカメラやセンサーを用いて収集し、テキストや音声で補足をしてデジタル化した。これを栽培プロセス毎に10~20問のクイズ形式で学べるアプリにしてタブレットに収め、経験が浅い就農者はこのアプリでオリーブの木や果実の状態、剪定、害虫対策といった手入れのポイントなどを繰り返し学ぶことができる。アプリで繰り返して学ぶことにより短期間で熟練の技を身につけることを狙ったものだ。香川県では2015年から多度津町で実証実験をスタートし、主に、オリーブ栽培で重要な「整枝・剪定」「収穫」のコンテンツで効果検証を行っている。

オリーブ栽培拡大の切り札に

「栽培についてはまだ分からないこともあるので、農作業の合間に家でタブレットを開いて勉強しています。今まであまり気にしていなかった栽培のコツが紹介されているので役立っています」

多度津町で13年からオリーブ栽培を始めた秋山 豊子さんもこのシステムを導入したタブレットで栽培ノウハウを学んでいる。秋山さんが実家から引き継いだブドウ畑に150本のオリーブの木を植栽し、女手一つで栽培に取り組んでいる。農業の経験はほとんどなく、ゼロからのチャレンジだ。山の中腹にある畑の斜面を70歳とは思えない足取りで上り下りしながら、軽快な手さばきでオリーブの実を手早く摘み取る。学習支援システムのおかげでオリーブの実の生育も順調で、「昨年まで一人で収穫していましたが、今年は栽培仲間にも手伝ってもらい、1,000キロの収穫を目指しています」と、老後に始めたオリーブ栽培を楽しんでいる。

オリーブ版農業技術学習支援システムの監修を担当したオリーブ研究所の山下泰生主席研究員は「オリーブ栽培はそれほど手がかかりませんが、より収穫量を高めるには剪定や収穫にポイントがあります。整枝、剪定する枝は不要であればどんなに太い枝でも切って良いのですが、経験が少ないと太い枝を切るのをためらい、小枝を切るだけで留めてしまう。結果、その木は翌年に実をつけなくなり(裏の年となり)収穫量が減ってしまう。収穫の時も実の色を見定めて、質の良い実を重点的にとれば効率が良いのですが、高いところに生っているような実まで手を伸ばして全部取ろうとしてしまいます」と語る。そんな経験が浅い農家にありがちなことも指導しているという。県は今後、3年ほどかけて、施肥や農薬の調合の仕方、散布のノウハウなどの栽培に必要なコンテンツを作成し、年間を通じた栽培に役立つ完全版に仕上げる予定だという。

県が最新の農業技術学習支援システムの導入に取り組むのは、健康志向の高まりを背景に国産オリーブの需要が伸び続けていることも背景にある。戦後、海外から低価格のオリーブ油の輸入が始まってから、小豆島のオリーブ栽培は壊滅的ともいえる打撃を受け、栽培面積は34ヘクタールまで縮小してしまった。しかし、90年代後半から始まったブームは衰えず、県は栽培を積極的に推進。栽培面積は約180ヘクタール近くにまで拡大している。

「県はオリーブを重要な産業の一つに位置付けて、その強化プロジェクトに取り組んでいます。塩漬けのオリーブや食用油以外にもオリーブを食べさせて育てた牛やハマチを「オリーブ牛」「オリーブハマチ」としてブランド化するなど産業のすそ野が広がっています。オリーブ産業をさらに発展させるためにもオリーブ生産をさらに拡大させたいと考えています」と香川県農政水産部農業生産流通課の森末課長補佐は語る。

香川県がまとめたオリーブ産業強化戦略では2014年度に383トンあったオリーブの生産量を20年に500トンまで増やすことを目標に掲げている。それには主要産地である小豆島だけでなく、多度津町のように香川県本土での生産も広げることも求められる。農業従事者の高齢化が進む中、後継者となる新規就農者の確保も大きな課題だ。

森末課長補佐は「最近は定年退職後の第2の人生としてオリーブ栽培に取り組もうと小豆島に来る方も少なくありません。また、後継者となる若手が早く一本立ちできるようにすることも大切です。そのためのツールとして活用することを視野にシステムの開発に取り組んでいます」と狙いを明かした。

熟練の技を「見える化」する

環境情報学部 神成 淳司 准教授

香川県が活用している農業技術学習支援システムは、慶應義塾大学環境情報学部の神成淳司准教授が提唱したAI農業の考え方に基づきNECソリューションイノベータが開発したシステムであり、作物に合わせて学習コンテンツを入れ替えることができる。今回の香川県のオリーブのほか、静岡県や三重県など全国各地で、ミカンやマンゴー、イチゴ、アスパラガスの栽培に活用する同様の取り組みが広がっている。

長年の経験の積み重ねの中で得た言葉では簡単に表せない「暗黙知」を誰もがみてわかる「形式知」に変えることで生産性を上げる企業の経営管理手法を農業に当てはめたものだ。

開発を担当したNECソリューションイノベータの久寿居 大(くすい だい)・スマートアグリ事業推進本部上級プロフェッショナルは、「そもそも農業の知識は熟練農家とそうでない人で作業に差があるのか。作業の差が収穫や収量に影響するのか。差がある作業の種類はどれだけあるのか。そういったことを検証するところからのスタートでした」と語る。

熟練農家と経験の浅い農家に目線の動きが分かるアイカメラを使って作業をしてもらい検証すると、大きな差があることが分かってきた。例えば、枝切りでは、未経験者の目の動きは切っている枝しかみていないが、熟練者は木全体に目線を置き、切る枝を決めて、枝を切った時にはすでに別の枝に目を向けているという具合だ。

こうした違いを検証し、熟練農家の作業を現場で写真を撮りながら、どういった作業をしたらいいかを聞き、いくつかの典型例を集めて問題にする。熟練農家に言葉で聞いても「分からない」と言われた「暗黙知」が「形式知」に姿を変えていく。「農業の作業は1年の間で一定期間しか行われないものも多いですが、このシステムならいつでも学べます。忘れてしまったら復習もできる。何回も解いているうちにだいたいの勘所が分かってくるんです」と久寿居氏は語る。さらに学習効果を高めるため、作物や果樹を三次元画像に落とし込む取り組みなどを進めている。

衰退する農業の救世主となるか

「そもそも日本の農家は同じ面積当たりで3倍、5倍も稼ぐ人がいる。もっとわかりやすく言いますと、熟練農家になると70歳を超えていても年収2000万円以上を稼げるということです。こんなにも可能性のある産業は意外と少ない。その意味でも農業は産業としての可能性を持っています。『水やり10年』と言われたものが3年で身につける事が出来れば、早期に自立する事も充分実現可能です。農業が、十分に稼げる職業となるのです。2025年問題が騒がれていますが、高齢者の再雇用、あるいは自立した生活を送るための雇用の受け口になる可能性も高い」と神成准教授は力説する。

香川県のオリーブ栽培ばかりでなく、農業の担い手不足は深刻だ。2017年の農水省の調査では、農業就業人口は181万人。昨年200万人を割り込み、さらに減少が続いている。農業従事者の平均年齢は66歳で高齢化がじわじわと進行する一方で15~29歳の若手農家は4万2000人と2年前に比べ2万1000人も減っている。このままでは日本の農業が消滅しかねない状況にある。新規就農を目指しながらノウハウをつかめないまま挫折するケースも少なくない。こうした事態を防ぎ、日本の農業を成長産業に変身させる上でも農業技術学習支援システムが果たす役割は大きい。

(産経デジタル SankeiBiz編集部)

NECおススメITソリューション|香川篇

「桜折る馬鹿、柿折らぬ馬鹿っていうんだよ」と、友人が教えてくれました。実家から届いた地元名産の立派な柿をお裾分けしてくれた時に、柿農家の話を聞いたのです。桜の木は折ると弱ってしまうけれど、柿の木は枝を適度に剪定してやらないと、実があまりならなくなってしまうのだとか。長年の経験から得られた大切な知見を、ユーモラスな一言にぎゅっと凝縮してみんなでシェアしていく。昔の人の知恵には感心させられます。

今回取材したオリーブ栽培もそうですが、農家のみなさんが蓄積されている知見には、大変な価値があります。個々に蓄積されている「暗黙知」を、誰もが活用できる「形式知」にしてみんなでシェアしていく。昔の人はそれを「ことわざ」という言葉のマジックで実現してきたんですね。

今日の私たちには、ICTという強い味方があります。NECはそのICTを活用した就農者の方々を支援するための様々な農業ソリューションを提供しています。その中から、今回の記事に関連する2つをご紹介します。

◆匠の技をマスターするためのeラーニング「NEC農業技術学習支援システム」

デジタル化が困難とされてきた熟練者の農業技術をICT技術で「見える化」し若手や新規就農者の技術習得に活用できるシステムです。繰り返し学習することで「匠の技」を早く習得でき、生産性向上に役立ちます。

◎eラーニングの1例をご紹介

オリーブの正しい摘み方は①~③のうちどれでしょう?(答えは記事下に記載)

◆就農者が「稼げる農業」を実現するツール「生産原価データ活用サービス」

日々の作業実績(人件費や使用した資材等)を記録することで、作物単位の生産原価を見える化するサービスです。正確な再生産価格を把握することで、業務プロセスの改善や人材育成などにお役立ていただけます。

日本の食がおいしいのは、農の「匠」たちのおかげです。

全国津々浦々のスゴ技を、次の世代へしっかり伝えていきたいですね。

(By NEC IT風土記編纂室 R)

※正解は①でした。

SankeiBiz 産経デジタル SankeiBiz編集部

(株)産経デジタルが運営するSankeiBiz(サンケイビズ)は、経済紙「フジサンケイビジネスアイ」をはじめ、産経新聞グループが持つ経済分野の取材網を融合させた総合経済情報サイト。さまざまなビジネスシーンを刺激するニュースが、即時無料で手に入るサイトです。