地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

富山発 高岡銅器職人集団×東京藝大×ITで再現した「国宝・釈迦三尊像」とは?

日本の銅器生産の大半を占める富山県高岡市と東京藝術大学が、2017年3月に奈良・法隆寺の国宝・釈迦三尊像の「クローン仏像」を完成させた。東京藝術大学が持つ知見とITを活用し、本物の釈迦三尊像から原型を作成。それをもとに高岡市の伝統工芸である銅器鋳造の職人たちが江戸時代から続く技を駆使して完成させた。デジタルと伝統工芸の技術が融合して生まれた ”クローン文化財”だ。高岡市ではこの取り組みからクローン文化財を新たな産業振興につなげようという動きも始まっている。

400年の歴史持つ高岡銅器

加賀藩主・前田利長が築いた城下町・高岡市は、町の繁栄のために利長が7人の鋳造師を呼び寄せたことがきっかけで銅器の鋳造産業が発展した。茶器や香炉といった小物から梵鐘(ぼんしょう)や大型のブロンズ像まで幅広い銅器の鋳造を手掛け、全国の銅器販売額の90%以上を占めているという。

全国各地でみかける銅像やモニュメントには高岡の熟練した職人が手掛けたものが多い。東京・桜新町駅前商店街にあるサザエさん像や葛飾区亀有駅前にある「こち亀」の両津勘吉像、鳥取県境港市にあるゲゲゲの鬼太郎像なども実は高岡製だ。また、長崎市平和祈念像の大改修など著名な文化財の修復にも高岡の伝統工芸の技術が生かされている。

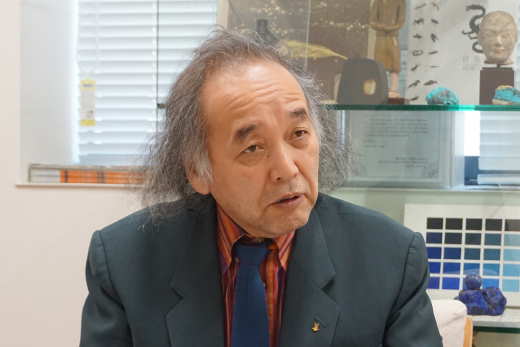

「高岡製と出ていなくても、実は下請けだったり、そのまた下請けだったりして、もともと我々が手掛けた、というものは山ほどあります。でも、我々の仕事が表に出ることが少ない。それだけに今回の釈迦三尊像の復元は『高岡』の技を世の中にアピールできる良いチャンスだと思いました」。そう誇らしげに語るのは、伝統工芸高岡銅器振興協同組合の梶原壽治(かじはら・としはる)理事長だ。

劣化や破壊、災害などによって失われつつある文化財や美術品を最先端の技術を活用して復元する「クローン文化財」技術を活用し、法隆寺金堂にある釈迦三尊像を復元する東京藝術大学のプロジェクトに参加し、仏像本体の鋳造を手掛けた。昨年3月、高岡市でお披露目された展示会には11日間の日程で1万8千人余りが来場。実物を超越した出来栄えに来場者からは驚きの声が上がったという。

文化財の新しいあり方を提言

「クローン文化財」は、東京藝術大学大学院の宮廻(みやさこ)正明教授(同大社会連携センター長)が提案する新たな文化財のあり方だ。貴重なだけに”門外不出”となって関係者ですら滅多にみることができなかったり、鑑賞できても距離があったり、経年変化や自然災害などで傷んでいる文化財も数多い。外国人観光客が来日しても、そうした文化財を鑑賞できるチャンスは限られてしまっている。そこで、失われつつある文化財を最先端の技術で蘇らせて実物の代わりに展示する。

単なる複製品ではなく、素材、材質、技法を同じく再現することで、文化財が持つ歴史的背景なども写し取っていく。

「本物では難しい輸送も可能で、全国各地、世界各国で多くの人に文化財が持つ世界観を共有してもらうことができますし、作品に直接触れることも可能です。保存と公開の両立という文化財が抱える難しい課題を克服するための取り組みなんです」と宮廻教授はクローン文化財の意義を説明する。

法隆寺釈迦三尊像の再現は2014年に法隆寺や文化庁の許可を得てプロジェクトがスタートした。プロジェクトを進めるのにあたってコーディネータ役となった、東京藝術大学社会連携センターの伊東順二特任教授の存在も大きい。伊東特任教授は、過去に富山大学芸術文化学部の教授を務め、高岡地域には所縁があったこともあり、400年を超す歴史を持つ高岡市の銅器鋳造と600年の町の歴史を持つ富山県南砺市の井波彫刻の技術に着目。高岡市や南砺市に協力を依頼し、それぞれの職人たちが釈迦三尊像のクローン文化財製作のプロジェクトに参加することになり、産学官が連携した地場産業振興のモデル事業に発展していった。「技術的にも材料の面でも高岡の鋳造技術は世界一」と語る宮廻教授。伝統工芸の職人たちに参加を呼び掛けたのは、「今回の取り組みを伝統技術の継承にも役立てなくてはいけない」との思いからだったという。

法隆寺などの協力のもと実物の釈迦三尊像に縞パターンをプロジェクタで投影し、2台のCCDデジタルカメラで撮影する3D計測を行った。例えば仏像と光背の隙間のような、デジタルカメラでは撮影できない部分については、東京藝術大学が長年培ってきた仏像に関する研究データと知識で類推して不足したデータを補いつつ解析を進め、そのデータを3D復元してから3Dプリンタで出力。こうして鋳造原型を造形したという。

その後蛍光エックス線で釈迦三尊像の金属分析を行ったところ、銅、錫、鉛、微量の水銀などが使われていたことがわかった。

釈迦三尊像は台座から大光背(こうはい)の最上部まで4メートル近い高さがある。また、中尊の釈迦如来坐像に2体の菩薩像を脇侍(わきじ)に従えた複雑な形状だ。すべての形状を測定するにも、国宝なので触れることもできなければ、動かすこともできない。計測できないところは目視で補い原型を完成させた。「デジタルだけではこの復元は不可能です。デジタルとアナログの融合があるからこの作品はできたともいえるのです」と宮廻教授は語った。

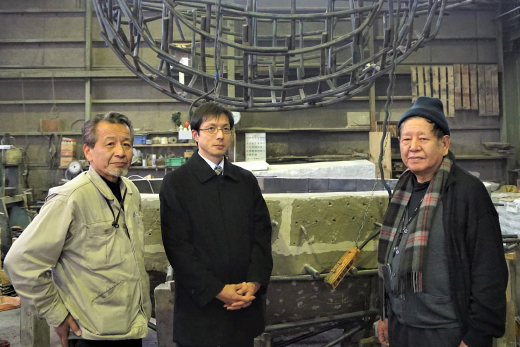

この原型をもとにした鋳造作業は、高岡銅器振興協同組合の5つの会社が分担して行われた。中尊、両脇侍、大光背、脇侍光背それぞれに最適な鋳造方法を選び、その鋳造技術に長けた会社が担当したという。

大光背の鋳造を担当した梶原理事長は、さまざまな文化財の修復にもかかわってきたが、今回の取り組みで「1400年の歴史の重みは大きなプレッシャーになった」と振り返る。

製造にあたって特別に法隆寺金堂内部に入る許可をいただき、実物と対面したが、それがさらにプレッシャーになったと笑う。再現は苦労の連続だった。大背面の表面に施された細かなデザインの再現性もさることながら、計算上20~30キロほど重くしないとうまく自立しない。「さすがに各所の肉厚のデータまではありません。とりようもない。非常にむずかしいチャレンジでした」と語った。

全体の仕上げは東京藝大が手掛けた。1400年の経年変化による傷や摩耗を再現。赤銅色に光る鋳造したばかりの釈迦三尊像に敢えて経年の古色をつけた。「なかには、『あれはコピーだ』という人もいた。そこで法隆寺に相談したところ『それならば』と御霊入れを行ってくださり、「平成の釈迦三尊像」にして頂けることになりました」と宮廻教授。

さらに、宮廻教授はクローン文化財が目指す先をこう語る。「模倣を超越し、実物の文化財を超えたものを作る。文化を継承し、守るという発想だけでなく、われわれの取り組みから未来に向けて発信していく」。その目標を体現するため、実物で欠落してしまっている螺髪(らほつ、丸まった髪の毛)を復元したほか、大光背には、本来存在していたと思われる火焔も再生させた。

面白いのは、左右に従えた脇侍の配置を実物とは逆にしたことだ。美術史における先行研究を踏まえたものだ。単なる実物の模造ではなく、クローン文化財として実物にはない強烈な個性を放っている。東京藝大では、これまでタリバンによって破壊されバーミヤン東大仏の壁画や火災で焼失した法隆寺金堂の壁画をはじめ約20点のクローン文化財を再現。世界的にも高い評価を受けている。

「クローン文化財」を産業活性化の切り札に

大学では、クローン文化財の技術の特許を取得。また、大学発ベンチャーも設立した。「クローン文化財が市場に流出すれば、贋作として美術市場を混乱させることにもなりかねません。国や美術館・博物館などのしっかりと管理できる機関から製作を請け負い、ビジネス化することを目指しています」と宮廻教授は話していた。

高岡市で釈迦三尊像の製作に携わった職人は50~60人に上る。梶原理事長のもとで働くイスラエル人の職人、エラン・フィンクさんもその一人だが、「携ることができて、いい経験になりました」と目を輝かせていた。

「21歳くらいのころでしたか。札幌オリンピックの聖火台を鋳造する仕事に携わったことがありました。テレビをみて、世界に発信する仕事をしたと感動したものです。大きな仕事をすると、次のモチベーションにもつながります。若い人たちには、今回の仕事を通じて同じような経験を積んでほしい」。梶原理事長はそうしみじみと語ったが、次代を担う職人たちの大きな刺激になったことは間違いない。

今回の取り組みは高岡市にも大きな刺激を与えた。高岡市産業振興部産業企画課新産業創出支援係の秋元宏係長は「イギリスの大英博物館でも所蔵品のデータ化に取り組んでいるほか、国立博物館も世界最新鋭のCTスキャナーを導入したという報道がありましたが、データ化の動きはますます進んでいます。高岡の産地でも3D技術に取り組まないと手遅れになりかねません」と強い危機感を持つ。今年度と2018年度にかけて、高岡市や市商工会議所などとコンソーシアムを組み、文化財の修復・再現の拠点づくりを目指した事業を展開。全国的な文化財修復の需要を調査するなどの取り組みを始める一方、東京藝術大学とのさらなる連携を模索している。

1990年代初頭をピークに高岡で銅器販売額は下降線をたどり、ピーク時の3分の1にまで落ち込んでいる。「クローン文化財」の取り組みはまだ緒に就いたばかりだが、最先端のデジタル技術と伝統技術の融合によって、新たな産業活性化につながる期待は大きい。

(産経デジタル SankeiBiz編集部)

NECおススメITソリューション|富山篇

溶けた金属を型に流し込んで、形を生み出す。

取材に応じてくださった梶原理事長と嶋社長は、「鋳造」の匠。

高温の金属を扱うには、大変に繊細な技が要るのだそうです。

冷えて固まった時の金属の収縮を見込んで、型の大きさを決める。

あまり早く冷えるとひび割れの原因になるので、金属の配合と温度、流し込む方法や時間、型の素材など、実に様々なことに気を配り、現場で素早く判断をくだしていく……。

「古い書物はたくさん残っていて、そこに工程は書いてあるけれど、ここは失敗しがちだから気をつけようというようなことは一切書いてありません。”成功談”しか書かれていないんです。だから、何度も何度も失敗して、経験を重ねていくことがとても大事。若い人には一回でも多く経験の機会をつくってやりたいと思っています」と二人の匠。未来の匠たちに、この国の伝統の技がしっかりと受け継がれていきますように。

今回のNECのおススメITソリューションは、匠の技の伝承を支援するシステムと、匠が生み出す工芸品の偽物の流通を防ぎ、伝統文化を守ることに応用できるソリューションをご紹介します。

◆「NEC農業技術学習支援システム」を活用して、匠の技を学ぶ

NECは、マニュアル化が困難とされてきた熟練者の農業技術をICTで「見える化」し、若手や新規就農者の技術習得に活用できるシステムを開発しました。熟練者が模範指導時に“気づきポイント”をカメラで記録し、簡単なQ&Aを書き留めることで一問一答型の学習コンテンツを作成。これを学習者がスマートフォンやタブレットなどで繰り返し学習することで、技術習得を早めます。匠の技である「鋳造技術」の伝承にも応用できます。

◆「マイドット(識別ドット)認証技術」を活用して、偽物の流通を防ぐ

モノに市販ペンで1滴のインク点を付けるだけで、バーコードやICタグのように識別や認証ができるようになる認証技術です。NECの強みである画像認識技術を応用しています。印刷やシールが不要なので、工芸品の真贋を流通段階で管理する仕組みなど、これまでタグ付けが難しかった多種多様なモノを管理することが可能になります。

いきなり私事で恐縮ですが、私も趣味で時々ジュエリーづくりをしていて、「型起こし」は記事でもご紹介したロストワックスという手法を使います。でも溶けた金属を型に流す「鋳金」は自宅ではできずに業者さんにお願いしているのですが、その仕上がりの悩みを取材後の帰り際に、二人の匠にこっそり相談。するとお二人の目がキラッと輝いて、「あぁ、それはね」と実に鋭いアドバイス。目から鱗が落ちました。ありがとうございます。匠って本当にすごい!

(By NEC IT風土記編纂室 R)

SankeiBiz 産経デジタル SankeiBiz編集部

(株)産経デジタルが運営するSankeiBiz(サンケイビズ)は、経済紙「フジサンケイビジネスアイ」をはじめ、産経新聞グループが持つ経済分野の取材網を融合させた総合経済情報サイト。さまざまなビジネスシーンを刺激するニュースが、即時無料で手に入るサイトです。