地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

九州発 産学官で挑む、野菜や果物を新鮮&低コストで海外に輸出!

さまざまな種類の野菜や果物を1つのコンテナに混載し、鮮度を保った状態で海外に輸送する、という新たな試みが九州で進められている。産学官コンソーシアムで、これまで難しかった混載を可能にする新型コンテナを開発。5月末、福岡、熊本、鹿児島の3県で収穫された青果物を香港に輸送する実証試験が行われた。実用化されれば、これまでは各産地が青果物別に空輸していたが、1つのコンテナに混載して、低コストの船便で輸出することが可能になり、ビジネスチャンスが大幅に広がると期待されている。将来的には青果物輸出を総合的にサポートする情報システムの開発も視野にいれる。

多温度帯コンテナで九州の青果物を海外へ

香港・青衣(チンイ)島にある青衣工業中心(産業センター)に6月8日、白い塗装が施された、まだ真新しいコンテナを積んだ1台のトラックが到着した。コンテナに積み込まれているのは、福岡県産のモモやイチゴ、ミズナ、チンゲンサイ、熊本県産のスイカ、トマト、鹿児島県産のマンゴーやカボチャなど九州3県から取り寄せた二十数品目の青果物だ。5月29日に福岡県久留米市にある福岡県農林業総合試験場資源活用研究センターで積み込み作業が行われ、博多港から10日あまりの船旅を終えて香港にたどりついた。

このコンテナは、農業や食品に関する研究を行っている国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)を中心に組織された産学官連携のコンソーシアムで開発した「多温度帯コンテナ」だ。九州大学のほか、岩手大学、福岡、熊本、鹿児島の3県の農業研究機関、NECソリューションイノベータ、デンソー、西日本鉄道、九州農産物通商、筑前あさくら、やつしろ、指宿など3JAが参加。少量多品種の野菜や果物を一つのコンテナに積み込んで、船便で長期間、輸送しても新鮮な状態を維持できるようさまざまな工夫が施されている。

「青果物には、それぞれ鮮度維持に適した温度があります。例えば暖かいところが原産の青果物は低温だと劣化が進みます。また、品目によってはエチレンガスという植物ホルモンを発生させるものもあるのですが、エチレンガスに触れると過度に熟してしまう品目もあります。このため、野菜や果物の混載は難しいのですが、それを可能にしたのがこのコンテナなんです」。こう語るのは九州大学大学院農学研究院の内野 敏剛特任教授だ。

九州大学大学院農学研究院の内野 敏剛特任教授

コンテナには冷蔵・冷凍機能を持ったリーファーコンテナというものがある。一定の温度に保つことができ、食料品や医薬品など温度管理が必要な物品の輸送に利用されている。新たに開発した多温度帯コンテナはリーファーコンテナの内部を2つの部屋に仕切り、1つのコンテナを2つの温度帯に設定することができるようになっている。加えて、青果物の鮮度に大きな影響を与えるエチレンガスを分解する装置も備えられている。それぞれの野菜が鮮度を保つために最もいい環境をコンテナ内につくることで長期間にわたり鮮度を維持できる。

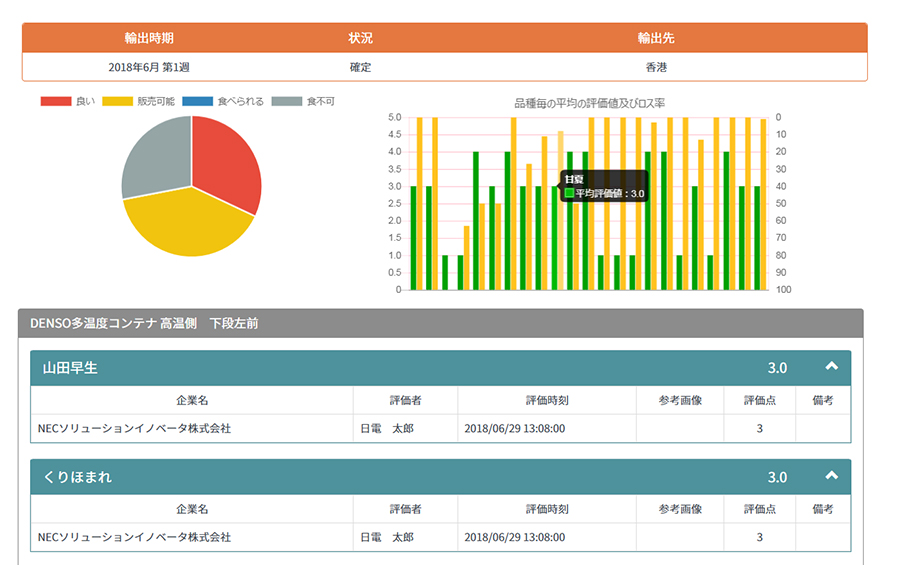

今回の香港への輸送は、多温度帯コンテナの実用性を試すために行われたもので、この日、日本から内野特任教授ら約30人のメンバーが香港に結集。コンテナから青果物を運び出すと、それぞれの野菜の鮮度の状況を一日がかりで調べ上げた。青果物の状態を「良い」「販売可能」「食べられる」「食不可」の4つに分類した調査では、ほとんどの品目が「良い」「販売可能」に分類されたという。

「輸送した品目はほぼ販売可能な状態でした。まだ、細かい分析はこれからですが、期待通りの成果が確認できました」と内野特任教授は頬を緩ませた。

日本の青果物を手の届きやすい価格に

香港は日本の農林水産物や食品の輸入が最も多い地域だ。他の国・地域に比べ、輸入規制が少なく、関税もないなど日本にとって輸出がしやすい環境にあることに加え、ここ数年、日本食がブームになっており、日本食レストランが急増。日本産の農産物・食品への関心が高まっているという。香港の中心市街地にある高級スーパーでも日本の青果物をよくみかけるが、価格は相当高い。

今回、内野特任教授と香港に同行したNECソリューションイノベータ・九州支社 共創事業推進グループの中浦 秀晃・上級プロフェッショナルによると、九州産のハウスみかんの現地の売価は1kg370香港ドル。日本円にすると、約5,200円にもなり、航空便にすると日本国内価格の数倍になるという。

「日本産は品質がよく安心というイメージがあるかと思いますが、香港のデパートでは、他国の農産物と比較すると日本産はかなりの高値で売られています。ナスは2つで約30香港ドル(1HKD=約14円)、キャベツは半分のサイズで15香港ドル前後と、日本での価格の2~3倍の水準。他国から安価なものも同じ棚に並んでおり、国際競争力をつけるにはもっと低コスト化が必要ですね」と中浦さんは語る。

NECソリューションイノベータの

中浦 秀晃・上級プロフェッショナル

香港への青果物の輸出は、輸送量が少ないうえ、新鮮な状態で届けるために、航空便が利用されてきたが、航空便での輸送コストは船便のおよそ6倍程度とされる。輸送コストがそのまま価格に跳ね返ってしまっているわけだ。「日本は農産物輸出を所得の高い富裕層をターゲットにしてきましたが、中間所得層にも日本の青果物の良さを認知してもらえば、輸出がさらに増えることが期待されます」と内野特任教授。新鮮な日本の青果物を低コストで、なおかつ、現地のニーズに合った品目を少量で運搬する―。多温度帯コンテナによって、背反する2つの課題を克服するのが多温度帯コンテナを開発した大きな狙いだ。

品目ごとのカルテを作成

多温度帯コンテナを機能的に運用するには、ITの利活用が不可欠。さまざまな青果物を混載する分、運用が複雑になりがちだ。輸出事業者がどの青果物をどの温度帯に積めばいいのか理解していなければ、輸送中に青果物が劣化し、売り物にならないことも起こりうる。輸出業者が運用しやすい環境づくりも実用化の大きなカギを握っている。

その一つが、「品目特性カルテ」の作成だ。

福岡、熊本、鹿児島3県の農業研究機関では、それぞれの産地の野菜や果物について鮮度維持に最適な保存温度、エチレンガスの発生量や感受性、呼吸速度などを調査。「それぞれの品目を0℃、5℃、10℃の温度で保存し、最適な温度帯を確認したほか、強制的にエチレンガスにさらした場合、10日後にどうなっているのか確認しました」と福岡県農林総合試験場資源活用研究センター流通・加工部の塚崎守啓(もりひろ)・農林産物輸送チーム長。「例えば、ナシ一つとっても、『幸水』はエチレンガスを発生しますが、『新高(にいたか)』『新興』という品種は出さないという結果が出ました。それぞれ産地で一つ一つ細かく調べる必要がありました」。

今回の香港への輸送では、これまで蓄積された品目特性カルテの情報をもとに青果物を多温度帯コンテナに搭載しており、実際の輸送とカルテの整合性が試された。NECソリューションイノベータではこのカルテのデータベース化を進めているほか、地域をまたがり青果物の輸出をワンストップでサポートできるクラウドサービスの開発を進めている。各産地が輸出したい品目の年間スケジュールを策定。輸出事業者が、出荷計画や品目特性カルテの情報をもとに輸出品目の混載パッケージを作成し、多温度帯コンテナの最適な温度室のラックへ配置できるようにコンテナへの積載をシミュレーションする。さらに実用化に向け今後は、輸送した品目ごとのロス率や品評結果、輸出先の現地ニーズなどの情報を付加する予定だ。中浦 秀晃・上級プロフェッショナルは「例えば、この時期にこんな品目を輸出しようとした場合、実際にどの程度のロス率が想定されるのか、鮮度や棚もち状況はどうなのか、現地ではどのようなものが好まれるのか、などの情報を関係者に提供できれば、新たに輸出品目を増やしていくなどさらなる輸出拡大が期待できます」としている。

また、今後は各国の検疫情報や残留農薬の規制等のポジティブリストの情報提供、栽培履歴の公開や生産原価管理、GAP認証支援など各ソリューションとも連携し、商談や産地からの提案などをクラウド上でスムーズに取引できる環境の整備も視野に入れている。

オールジャパンで取り組むきっかけに

香港での検証で、多温度帯コンテナは実用化に向けて大きな一歩を踏み出したが、多温度帯コンテナの実証実験はいったん今年度で終了する予定だ。今後、実際にこのコンテナを利用する企業が現れ、日本と海外を結ぶ多温度帯コンテナを運用するネットワークを構築できるかどうかが大きな課題だという。

内野特任教授は「福岡だけ、熊本だけというように狭い地域で輸出するということを過去脈々と続けてきたが、それでは海外で勝負はできません。これからは地域連携の考え方が大事です。例えば、輸出先が『イチゴがほしい』という時、福岡県になくて、熊本県にあるなら、それを持っていったらいい。広域で連携することで全体の輸出レベルを上げることができる。今は3県ですが、九州全体に広げ、オールジャパンで取り組む必要があります」と、この取り組みの意義を訴えている。

政府は、日本の農林水産物・食品の輸出額を2019年に1兆円にすることを目標に海外市場の販路拡大に力を入れている。17年の輸出額は8071億円と5年連続で増加している。1年前倒しにした目標に達成は目前ともいえるが、これは通過点に過ぎない。日本の農業を取り巻く環境は厳しさを増しているが、日本の農業の活性化、地域経済の発展につながる農産物の輸出拡大に向けて、今回の取り組みが次のステップに進み、いかに技術が生かされていくのか注目される。

- ※ 本事業は農研機構 生研支援センター「革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)」の支援を受けて実施されています。

(産経デジタル SankeiBiz編集部)

IT風土記|おススメITソリューション 九州篇

「GAP認証」ってご存知ですか?

農作物の生産者が、栽培から出荷まで、安心・安全等のルールをちゃんと守っていることを認証する制度です。

農業生産工程管理(Good Agricultural Practice)と訳されています。

日本の「JGAP」の他、「ASIAGAP」「GLOBAL G.A.P.」といった種類があります。

認証を取得することで、生産者は自分たちの商品の販路拡大と、売上向上へとつなげられるメリットがあります。

私たち消費者にとっては、商品を選ぶ際に、安心・安全を保証してくれる目印になるものです。

これからの農業を考える上で、GAP認証取得は重要なビジネステーマになっていくでしょう。

海外では、「GLOBAL G.A.P.」認証の取得を輸入時の条件に挙げる国も増えてきています。

そこで今回は、農業にかかわっていらっしゃる方におススメの3つのサービスをご紹介します。

◆NEC GAP認証支援サービス

農業生産活動に伴うさまざまな情報を、GAPの「点検項目」に関連付けて整理することにより、

生産者の負担の軽減を図り、農業生産活動とGAP認証・改善活動の両立を支援します。

日々の作業実績(人件費や使用した資材等)を記録することで、作物単位の生産原価を見える化するサービスです。

NEC GAP認証支援サービスとの連携し、GAPや有機JAS等の認証に必要な帳票類を日々の記録から作成することが可能です。

地域特産品の販路開拓と商談など事業者間でのビジネスマッチングをご支援するサービスです。

商談会における商談状況の正確な把握と活性化などにお役立ていただけます。

先日、友人がゴーヤとレモンをくれました。

自分の家の庭先で、試しに作ってみたらたくさん採れたのだとか。

おそるおそる食べてみると、とてもおいしくてびっくり。

「農」に関心を持つ人、身の周りに増えてきている気がします。

消費者のGAP認証認知もこれから急速に広がっていきそうです。

(By NEC IT風土記編纂室 R)

SankeiBiz 産経デジタル SankeiBiz編集部

(株)産経デジタルが運営するSankeiBiz(サンケイビズ)は、経済紙「フジサンケイビジネスアイ」をはじめ、産経新聞グループが持つ経済分野の取材網を融合させた総合経済情報サイト。さまざまなビジネスシーンを刺激するニュースが、即時無料で手に入るサイトです。