私たちの未来を見せてくれる

気候変動観測衛星「しきさい」

何か問題があるとき、まずは現状をしっかり把握してからでなければ、適切な対応ができない。この数十年間、地球温暖化対策の必要性が叫ばれてきたものの、大気の流れなど気候については、十分な解明ができていなかった。その解明に向けて打ち上げられたのが、NECが開発した気候変動観測衛星「しきさい」だ。「しきさい」は基礎科学データ収集のほかにも、災害対策や産業での活躍が期待されている。

SUMMARY サマリー

気候変動は無視できない課題

持続可能な社会において最も大切な基盤となるのは、健全な地球環境だ。地球温暖化への対策は最重要課題のひとつであり、その対策の必要性は繰り返し訴えられている。これ以上進行しないよう一刻も早い行動が必要だが、気候変動のメカニズムは十分に解明されておらず、まずは正しい現状把握から始めなければならない。

まだ解明されていない地球のメカニズムを探る

気候変動を究明するためには、シミュレーターによる解析を行う。そこで重要なデータは、大気中の塵や微粒子「エアロゾル」の分布だ。これまでの観測技術では、地表が反射する光の影響を受けてしまうため分布を高精度に推定することが困難だった。そこでNECは、この課題を克服した世界初の気候変動観測衛星「しきさい」を開発した。2017年12月、JAXAによって打ち上げられ、順調に稼動を続けている。観測データは日本だけでなく海外の各種機関でも活用されており、人類全体にとって果たす役割も大きい。

災害対策や産業でも欠かせない存在に

「しきさい」は基礎科学だけでなく、国内外での災害対策や産業における活用も期待されている。全地球の色や温度をわずか2〜3日で観測できるため、地球の変化をすぐに捉えて行動できるのだ。

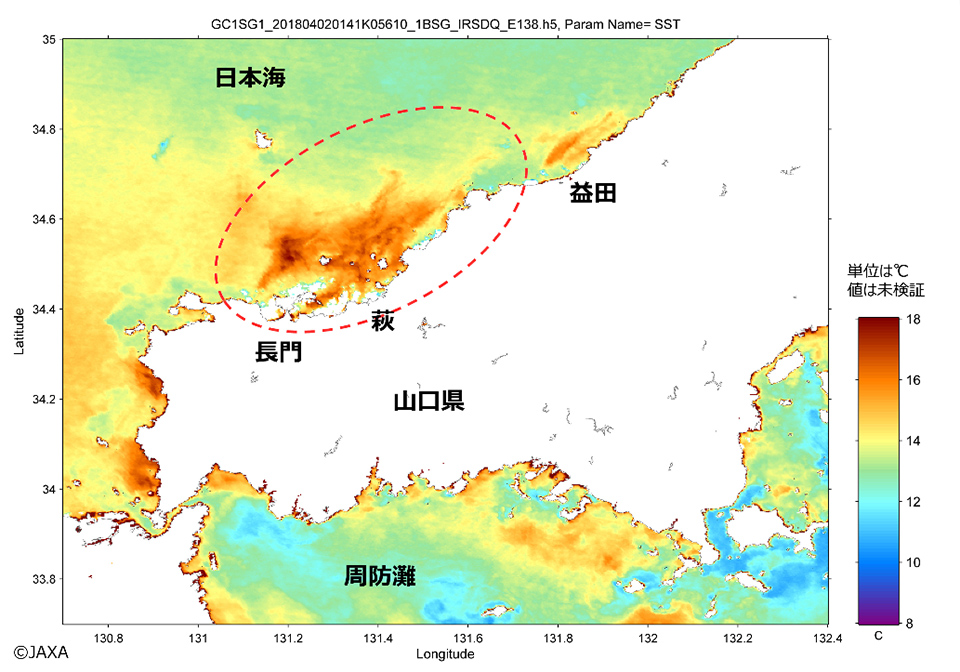

例えば火山噴火では、噴煙に隠れた地表の様子を捉えられるので、火山活動を監視することができる。さらに噴煙の分布もわかるため、航空機や農業への影響を予測し、対策を取ることが可能だ。また産業での代表的な活用例は、漁業だ。今や漁に衛星データは不可欠であり、海水温などを詳細に把握することで最適な漁場を見つけ出している。これは漁獲量を増やすと同時に、効率的な操業を行うことで化石燃料の消費抑制にもつながるため、間接的な地球温暖化対策にもなっている。

また「しきさい」は、沿岸域の赤潮を正確に観測できるという特徴を持つ。これまで沿岸付近では、赤潮を正確に観測することが難しかった。海に比べると陸域が非常に明るく、沿岸域では海の観測に誤差が出るからだ。

日本で盛んに行われている養殖漁業にとって、赤潮の発生は死活問題と直結するほどの大きな影響を及ぼす。今後、赤潮を予測できるようになれば、事前にいけすを移動するなどして漁業被害を抑えられる。ますます幅広い分野で、「しきさい」の観測データが求められるだろう。

関連リンク