養殖分野における共創の取り組み

現場×AIの力で生簀の中の実態を把握

水産養殖にイノベーションを起こす

世界規模での人口増加を背景に、近い将来、深刻な食糧不足が起こることが予想されている。中でも水産資源は消費量が増加する一方、乱獲や生態系の変化による天然水産資源の枯渇が懸念されている。こうした中、安全・安心かつ安定した漁獲量を得るための切り札として注目されているのが水産養殖だ。ところが水産養殖の効率化に向けては、大きな課題もある。その1つが、魚が水の中にいるため、成長の実態を把握しにくいという点だ。実態がわからなければ、給餌量(与えるエサの量)の最適化や、水揚げ量の把握に基づく綿密な販売計画の立案は難しい。そこでNECは、ビッグデータやクラウドサービス、AI/IoTなどの先端技術をベースに、世界が抱える課題を解決し、豊かな社会を実現するための社会ソリューション事業の一環として、養殖による水産資源の確保に向けて価値創造の取り組みを開始した。

水中にいる魚の正確な把握が養殖事業の進化のカギに

いかに持続可能な社会を創造するか―。この実現に向けて水産養殖は不可欠な要素となる。こうした認識のもと、NECが水産養殖に携わる様々な企業へのアプローチを展開する中、2017年にスタートしたのが日本水産株式会社(以下、ニッスイ)との共創プロジェクトである。その経緯をニッスイの執行役員として養殖事業を担当する前橋 知之氏は次のように振り返る。

「当社では2020年に向けた経営基本方針として、養殖事業のさらなる進化を掲げ様々な取り組みを始めています。自社開発の養殖給餌制御システムなどから得られたデータを収集していたのはその一環です。しかし、集めたデータをどう生かすかの道筋がなかなか立てられずにいました」

執行役員

養殖事業推進部担当

前橋 知之 氏

NECでは早速、ニッスイの養殖現場の視察を開始。担当者からのヒアリングや既存データの分析と検証、専門家を含めたディスカッションを繰り返す中で、水産養殖の効率化に向けた課題テーマを抽出していった。今回フォーカスすることになったのが「養殖魚のサイズ測定」である。

「水産養殖では1つの生簀の中で数千から数万尾もの魚を育成しています。しかし対象が常に目の届かない水中にいるため、魚の生育状態を正確に把握することが難しいのが大きな課題でした」(前橋氏)

このため育成担当者は養殖中の魚のサイズを定期的に測定しているが、魚を生簀から網ですくい出して測る従来方法では人手や時間がかかり非効率なほか、測定者によって生じる誤差も少なくない。しかも、この方法では、魚が傷んでロスになったり、魚病の原因になるリスクもある。また、回遊していなければ死んでしまうマグロなど、そもそも掬い上げることができない魚もいる。

近年では生簀内を水中ステレオカメラ※1で撮影し、その映像をコマ送りしながら対象魚を一尾ごとに目視と手作業で測定する手法も広まっている。しかし、この手法も依然として担当者の負担が大きく、得られるサンプルデータに限界がある。そのためニッスイのみならず、あらゆる水産養殖事業者から、ICT化による養殖魚のサイズ測定の自動化・省人化が強く求められていたのである。

- ※1 :対象物を複数の異なる方向から同時に撮影することにより、その奥行き方向の情報も記録できるようにしたカメラ

養殖魚のサイズ測定の自動化・省人化にチャレンジ

水産養殖のイノベーションには在池状況(現在、生簀にどれくらいのサイズの養殖魚が何尾いるのか)の正確な把握が欠かせない。そこでNECはニッスイグループ企業でブリ養殖事業を担う黒瀬水産株式会社(宮崎県串間市)において、養殖魚のサイズの自動分析にAI技術を活用した実証実験をスタートさせた。

「当社が管理するブリ養殖の生簀は約400あります。サイズの計測法としては、7~8人ほどの人員でクレーンと網で魚群をすくい上げて計測する“沖計量”と、カメラ撮影した映像をコマ送りして一尾一尾の側面像を計測する“ステレオ視計測”の2つを併用しています。どちらも事前準備や分析に多くの時間がかかるため、対象となる生簀は10%程度に過ぎません」と語るのは、黒瀬水産の福嶋 久史氏である。

海洋部

企画管理課 課長

福嶋 久史 氏

養殖事業者が本当に知りたいのは、一部のサンプルから推定される一尾一尾のサイズではなく、生簀全体でどれくらいの大きさの魚がどれぐらいいるかということ。しかし少ないサンプル数では、全体を正確に把握することは難しい。そこでNECは黒瀬水産の協力を得ながら、約1年の歳月をかけて養殖管理の効率化と省人化、より精度の高いデータ収集・分析を実現する新たなソリューションを開発した。

サイズ測定の自動化で魚を傷めるリスクの回避とデータ精度向上が可能に

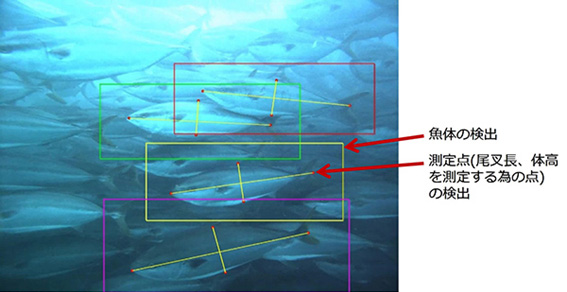

今回開発されたソリューションは、水中ステレオカメラで撮影した魚群映像から、AI技術で測定対象魚と測定点を自動的に抽出し、それに基づいて尾叉長(びさちょう) ※2や体高※3を自動測定するものである。これらの値から、魚体重換算モデル式を用いて魚体重の算出も可能となっている。

ユーザ(養殖事業者)は生簀の様子を水中ステレオカメラで撮影し、その動画データをNECのクラウドサービスにアップロードするだけでいい。AIの深層学習で分析された測定結果は、インターネット経由で迅速にユーザ側に返信される。

このソリューションによって、様々なメリットが生まれる。1つは、非接触でサイズ測定が可能なため、魚を傷めるリスクを回避できることだ。もう1つは、測定に関する作業が自動化・簡素化されることで、大幅な省人化とコア業務への集中が期待できることである。また、AI による統一基準で測定するため、測定可能な尾数が増え、人為的な誤差(測定点のプロット位置のばらつき、長時間作業による集中力の低下)も排除でき、全国どこにある生簀でも担当者のスキルに依存しない精度と生産性の向上が実現できる。実際に、本ソリューションのファーストユーザとなった黒瀬水産では、養殖魚の測定工数を従来の約1/6に削減しながら、データ精度の大幅な向上を実現している。

「まずは、これまで人手で行っていた生簀10%の測定調査をクラウドサービスに置き換えましたが、同じ時間で一気にサンプル数を約3倍に増やすことができました。また人手をかけない分析がいつでも可能になり、データ精度も従来の約2倍と大幅に向上しています」(福嶋氏)

さらに重要なのは、データ精度の向上がブラックボックス化していた生簀内を「見える化」し、給餌量や投薬量の適正化につながる点である。養殖事業者のコストの大半はエサ代であるだけに、正確なデータに基づいた適正な給餌は収益にそのまま直結する。

「今まで“仮説”に頼っていた給餌や飼育が、“事実” に基づいて行えるようになった価値は非常に大きいと思います。計測範囲を拡大すれば、どの生簀から出荷すべきかを、より正確に見極められるようになるでしょう」と福嶋氏は言う。

今後は、最も手間がかかり、洋上作業による危険も伴う沖計量を廃止することで、限られた人員での業務ローテーションが最適化され、働き方改革の推進や従業員の安全確保にもつながると黒瀬水産では期待を寄せている。

- ※2 :上あごの先端から尾びれが二叉する中央部の凹みの外縁まで

- ※3 :体の背縁から腹縁までの垂直方向の距離

水産業のデジタルトランスフォーメーションを加速

「給餌量と発育状態の相関性をデータで確認できる仕組みができたことは養殖業にとっては非常に画期的で、経営層も大きな関心を寄せています。養殖事業へのICT導入の提案は多くのベンダーさんからいただきますが、その多くは技術の紹介のみ。ここまで熱心に現場に入り込み、最終的な課題解決につなげてくれた例はNECさん以外にありませんでした」とニッスイの前橋氏は評価する。

この実績を踏まえ、NECは2018年度下期より、対象魚種にクロマグロも加えた「養殖魚サイズ測定自動化サービス」の提供を開始し、将来的にはグローバル展開も検討している。

NECは今後もAI/IoT技術をはじめとする先進ICTを活用し、水産事業のデジタルトランスフォーメーションを加速することで、水産業における新たな社会価値「共創」に貢献していく考えだ。