「データ」のマクロミルと「技術」のNEC

共創で実現する新しいインサイトマーケティング

企業起点から生活者起点へとマーケットの力学が大きく変わり、企業には、より高度なデータ活用が求められるようになっている。そうした中、マクロミルとNECは生活者データの利活用における協業を2018年4月から開始した。膨大な生活者データを持つマクロミル、AIをはじめ数多くの先端技術を持つNEC。両社が互いの強みを組み合わせ、これまでにはなかったサービスを創出し、ビジネス、そして社会のデータ活用環境を変革していくという。

SPEAKER 話し手

NEC

藤川 修

執行役員

ビジネスイノベーションユニット担当

西原 基夫

執行役員

中央研究所担当

株式会社マクロミル

佐々木 徹 氏

代表執行役副社長

日本担当

互いの強みを高めあう強力な協業関係を構築

──ビジネスにおけるデータの重要性が、ますます高まっています。現在のデータ活用動向をどう見ていますか。

佐々木氏:ICTが急速に進化し、社会は大きく変化しています。特にスマートフォンの影響は大きく、それまで企業主導だったマーケットは、生活者主導で作られるようになりました。企業は主導権を握られた状態で、生活者のニーズを把握し、その期待に応えなければならないわけですが、現状、単一の企業が持つデータだけでは、生活者の一側面しか把握できないことがほとんどです。より多面的、複合的に生活者の姿を捉えられるかどうかが大きな課題となっています。

藤川:世界的に見た場合、データの世界をリードしているのは、Google、Apple、Facebook、Amazonの「GAFA」です。彼らが巨大なビッグデータを形成し、市場を席巻しているわけですが、日本でもGAFAのデータビジネスに対抗し得るようなデータ利活用市場を育てなければならないと感じています。

──昨年、マクロミルとNECはデータ活用に関する協業を発表しました。背景や概要をお聞かせください。

佐々木氏:マクロミルは、「リサーチ」という手法でマーケティングの課題を解決するグローバル・リサーチカンパニーです。市場や生活者のニーズ、最新動向をリサーチによって把握し、商品開発のアイデアや販売促進策の提案、新しいマーケットの開拓に貢献します。

具体的には、独自に構築している約120万人の自社パネルに加え、国内提携会社のパネルも含めた1000万人超のパネルネットワークを活用し、購買行動に関するデータを提供してもらったり、特定の商品に関する意識調査を行ったりして、生活者データを広く収集・分析しています。

しかし、課題もありました。データはあるのですが、より高度な活用を進めるには、保有する技術アセットが少なかったのです。センシング技術やAIなどの分析技術を持つNECと協業すれば、その課題を克服して、当社の持つデータがさらに活きる。それが協業のきっかけです。

藤川:反対にNECは、センシング技術や最先端AI技術群「NEC the WISE」などを持っていますが、残念ながら生活者データをほとんど保有していません。ビジネスの主軸がB to Bにあるからです。私たちの技術をより有効活用し、さらに磨きをかけていく上で、豊富なデータを持つマクロミルは理想的なパートナー。データと技術、マクロミルとNECは互いの強みを組み合わせ、高めあえる、非常に強力な協業関係が構築できると考えています。

既存事業の強化に見る相性の良さと成果の兆し

──現在はどのような取り組みを進めているのですか。

藤川:両社のシナジーを活かした共創型のデータ利活用事業の創出を見据え、さまざまな構想を練っています。その1つが「インサイトマーケティング事業」です。

これは、センシングと分析技術で消費者インサイトを捉え、これまで以上に生活者のニーズを深掘りし、それをお客様のマーケティングや商品開発に役立てていただく事業です。これまで、これらの支援は、コンサルティング会社などが経験や独自の知見などをベースに行うのが一般的でした。我々は、データと技術を使った新しいアプローチでインサイトを得て、これまでにない提案を行えます。

また、既に一部顧客へ提供開始しているのが、NECの最先端AI技術の1つである「予測分析自動化技術」をカーブアウトしたデータ分析プロセスを自動化するソフトウェア「dotData」を活用した取り組みです。

これは、データ分析に必要な特徴量と予測モデルの設計を自動化して、簡単にデータ分析が行えるようにした技術です。この技術とマクロミルの膨大な生活者データを連携させれば、有効なデータを持っていない企業でも、すぐにマーケット分析を行うことが可能となります。実際、これまでにない新しい発見がいくつも生まれています。将来的には、そこにお客様自身のデータを組み合わせることも検討しています。

佐々木氏:マクロミルのマーケティング調査の強化もシナジーの一例です。

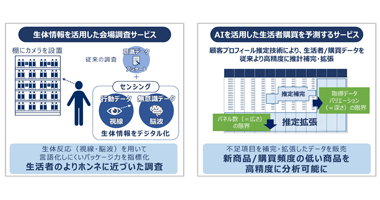

マーケティング調査の手法の1つに「会場調査」という方法があります。疑似店舗の会場にモニターを集め、棚前の行動やパッケージ評価など商品の受容性検証を行うものです。

疑似的な買い物体験を通じて、商品にポジティブな印象を持ったか、ネガティブな印象を持ったかなどを調査するわけですが、これまではアンケートへの回答でしかモニターの声を集めることはできませんでした。しかし、私たちは回答するために整えられた言葉ではなく、生活者が感じたままのリアルなデータが欲しい。

それに対して、NECの「遠隔視線推定技術」を利用すれば、人の「視線」を認識することができる。商品を手に取るとき、同時にどの商品と見比べたのか、最初に商品のどこを見たのかなどがわかるわけです。さらに当社の「脳波データ分析技術」も組み合わせれば、商品を気に入ってじっと見ているのか、デザインが変だと思って見てしまっているのかなど、より深い受容性の推定が可能になります。

西原:中央研究所では、データ分析技術の精度向上に取り組んでいます。例えば、NECは、分析を行いたいが、手持ちのデータが少ないという場合に役立つ「顧客プロフィール推定技術」を持っています。

これはNEC独自の関係マイニング技術に基づき、元データを自動で推定拡張するもの。例えば、データに欠損がある場合は、その項目を推定して補完、あるいは、既存データの傾向を把握して、データを数倍に拡大することができます。

この精度を高めるためにマクロミルのパネルデータを利用して実証を行っています。技術の有効性が確認できた上、精度向上にもつながっており、大きな手応えを感じています。

より深く生活者インサイトを捉えるための新しいアプローチとして、データと技術を組み合わせたサービスを創出。生体情報をセンシングする技術を活用した会場調査サービスや、AIを活用した生活者購買を予測するサービスなどを2019年に開始した。既に協業による大きなシナジーが生まれている

佐々木氏:この技術には、私たちも期待しています。マクロミルは、国内2万人のパネルの日々の購買行動を長年にわたり収集・蓄積し、「家計調査サービスMHS」として保持していますが、ある特定の商品購買者のデータを「性別」「年代」「エリア」などによって、細かく絞り込んでいくと、どうしてもデータ規模が小さくなり、分析が困難になる場合があります。そうした場合に顧客プロフィール推定技術を活用すれば、これまでは対応が難しかった要望にも対応できるようになります。

──協業を発表してからわずかの期間に、既に多くの成果が生まれているのですね。

藤川:データと技術を組み合わせて何ができるかを考え、アイデアを固める。その後、アイデアの有効性を検証していくわけですが、生活者や顧客企業のマーケティング課題との接点を持つマクロミルがいることで、そのスピードを圧倒的に速くできる。生活者から企業、そしてデータと技術、全てを一気通貫で網羅した協業体制により、「仮説立案・検証・学び」のサイクルを素早く回す、いわゆるリーンスタートアップを体現できていることがスピードにつながっています。

佐々木氏:今回の協業で「スピード」、そして「成果」は重要なテーマ。いち早く価値を生み出していくことを目指しています。そのために、四半期ごとに経営層も参加する会合を持ち、議論を重ねています。それが、まずは既存事業の強化という形になって表われたのだと思います。とはいえ、私はまだ成果が上がったとは考えていません。見据えているのは、もっと大きな成果です。

西原:データサイエンスの領域においてデータは宝。マクロミルは良質なデータを大量に保有している上、パネルネットワークを活用して市場のフィードバックを即座に得ることもできる。つまり開発した技術にデータを投入し、検証を繰り返すことで、効率的に技術の高度化を図っていける。こうした研究開発のスピードアップも早い成果につながっています。

同時に研究者にとっては、非常に魅力的な環境が整っており、協業を機にチャレンジの意欲が広まっているのを強く感じます。

──サービスの強化が、既に顧客とのビジネスにも発展していると聞きました。

佐々木氏:既に具体的なビジネスに発展した事例があります。広告代理店、大手メディアや製造業のお客様がdotDataとマクロミルの生活者データを活用したマーケティングの高度化

ほかにも、大手小売業のお客様と実際の店舗でPOSデータを組み合わせて、消費者の購買プロセスを可視化することで、メーカーにとってリアルな買い物現場で必要とされる商品を開発でき、結果として消費者は買い物をするほどニーズに合致する商品やサービスが店頭に並ぶ世界にもチャレンジしていきます。

ビジネスを通じて生活者の豊かな生活の実現を目指す

――既に企業から大きな期待を寄せられていることがわかります。一方、生活者データを中心とする取り組みが進めば、プライバシー面での不安も浮上しそうです。

藤川:強固なセキュリティ対策でデータを保護するのはもちろん、データの扱いに関してもNECはデジタルトラスト推進本部という新部門を立ち上げ、「Human Rights by Design」というアプローチを念頭に、プライバシー保護や人権尊重の考え方をバリューチェーンの各プロセスに組み込む取り組みを始めています。当然、今回の協業でも「Human Rights by Design」は重要な基盤となります。

――最後に今後の展望と意気込みを教えてください。

佐々木氏:これまでにない新しい価値を創出できると考えています。より高度かつ広範な規模をカバーした「マーケティングオートメーション(MA)」の実現などを目指し、お客様の意思決定に資するサービスの提供、ビジネスの発展に貢献。日本のマーケティング全体を変革したいと考えています。

西原:研究者のモチベーションの源泉は、自分の研究で社会に大きなインパクトを与えたいということ。今回の協業は、それを達成することができる大きな舞台になります。技術を磨き、多種多様なデータを組み合わせた「規模」、そして、テクノロジーの活用によるインサイトの「深さ」を追求していきます。

藤川:プラットフォーマーであるGAFAがデータを牛耳っている世界にいかに対抗するか。データ関連のビジネスにおいて、このことは避けては通れません。

しかし、現在のデータ利活用状況を見てみると、すでにお話したように、たくさんのデータは持っているが、それをどう活かせばよいかがわからず、価値を引き出せないで困っているケースは少なくありません。同様に分析したいことは明確でも、自社が持っているデータだけでは不足しているということもよくあります。

それに対して、日本の様々な業種・業態の企業が保有する良質なデータを相互に補完し、活用できるエコシステムを形成できれば、GAFAにも負けないデータプラットフォームを構築し、そのような課題を解消できるのではないでしょうか。新しい製品やサービスなど、そこから多くのイノベーションも生み出す可能性があると考えています。