DXで社会変革へ。リーダーが語るこれからのパートナーシップの形

多くの企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を掲げて業務のデジタル化に取り組む中、セブン-イレブン・ジャパンはアビームコンサルティングとNECとともに、ソリューションだけではなく、ビジョンやプロセスの抜本的な変革に取り組んできた。少子高齢化や気候変動、新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)への対策など、さまざまな課題によって社会が揺れ動くなかで、これからの企業はいかにDXを起こし、いかに企業の壁を越えたパートナーシップを結んでいくべきなのだろうか。3社のリーダーたちが議論した。

グランドデザインを実現するリーダーシップ

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」なる言葉が流布しバズワード化する現在、表面的なデジタル化に囚われその本質を見失っている企業も少なくないだろう。単なるデジタル化ではない大きな変革を起こすために、企業はいま何を考えるべきなのか。真の変革を起こすべく、セブン-イレブン・ジャパン(以下、セブン-イレブン)は、これまでアビームコンサルティングとNECとともに数々のDXに取り組んできたという。

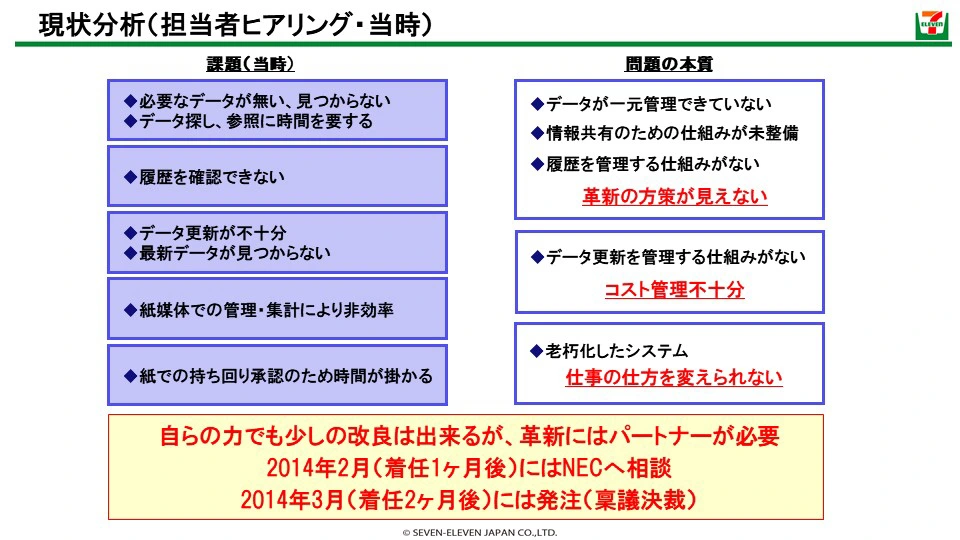

「わたしが2014年に着任したときは、変革を起こそうにもいまの業務の状況すら把握できない状態でした。多くの業務が紙ベースで行なわれ、属人的な作業が多く、データがどこにあるかもわからない。個人の職人技で高い精度を担保していたものの、これからの成長戦略を考えるためには抜本的な変革を起こさなければいけませんでした」

セブン-イレブン取締役 常務執行役員の大橋 尚司氏はそう語り、デジタル化による変革を起こすべくパートナーとなったのがアビームコンサルティングとNECだったことを明かす。二社の力を得たことで、セブン-イレブンのDXは急速に進んでいく。最初に大橋氏が意識したのは、個々のソリューションを考える前に自らが目指す方向性を明らかにすることだったという。

「いまの業務を単にシステム化しても意味がないのです。将来のあるべき姿を描き、グランドデザインから始めなければいけません」と大橋氏が語るとおり、ただ既存の業務をデジタル化することだけを考えると、システムをつくること自体が目的となってしまう。しかし、長期的な成長を考えるためには何のためにシステムをつくるのかを考えることが重要なのだ。

当初から同社のDX推進に協力していたアビームコンサルティング 代表取締役社長・鴨居 達哉氏も「業務を大きく変えるためには変革の軸を明確にしなければいけません」と語る。変革の軸を明確にしたうえで、やるべきことを決めていかなければいけないのだ、と。

「徹底的な現状可視化/定量化により全員が共感できるベースをつくることと、実行可能で検証可能な地に足のついた変革案を検討することのふたつが重要です。方向性を共有しているつもりでも、多くの人が参画しているといつの間にか感覚がズレてしまう。だからこそ曖昧な感覚を排除して定量化するし、トライアンドエラーを繰り返して施策をモニターしつづけなければいけない」

加えて鴨居氏は、こうした変革を起こすために強力なリーダーシップが必要なのだと続ける。変革を実行する際は必ず大きな困難や課題が発生するため、それらを乗り越えるにはリーダーシップが必要となっていく。「わたしたちはいくつものデジタル変革に携わってきましたが、すぐソリューションの話になってしまうことも少なくない。本当はソリューションを使ってどう業務を変えていきたいのかを決定できるリーダーシップが重要なのです」

変革を支えるデータドリブン経営とプロセス改善

こうして始まったセブン-イレブンのDXは、すでに大きな成功を収めているという。たとえば紙ベースの作業が減ったことで紙の使用量が約70%減少し、デジタル化にともない業務時間を年44,000時間削減している。さらには大橋氏が「次の目標は全国に70万台ある温度管理が必要な設備を、より効率的に、そして安心・安全に管理していくことです」と語るように、将来はカフェマシンや冷蔵庫などの設備にセンサーを実装しデータベースを作成することで、遠隔で稼働管理を進めていく予定だ。

これまで設備の管理は加盟店がアナログで行っており、故障のたびにNECのサポートセンターへ連絡していたため、修理作業の効率も下がりやすく故障予知も難しい状態だった。設備を稼働状況から管理するDXが実現すれば修理の出動件数も大幅に減り、コストの削減が見込めるという。

こうした改革が実現できるのも、セブン-イレブンの創業間もない時期からNECがパートナーとして寄り添ってきたからだろう。NEC 執行役員常務 兼CDOの石井 力は「DXを成功させるには、変化への対応を企業文化へ組み込んでいくことが重要です」と語り、これまでの取り組みを振り返る。

1974年のセブン-イレブン第1号店オープン以来、各時代の生活者の課題に応じて取り組まれているセブン-イレブンの変革に対し、コンピューターによる発注からマルチメディア情報分析、24時間お金がおろせるATMの開発など、ハードウェア、システム、オペレーションとさまざまな側面から支えてきた。その結果として、セブン-イレブンはもはや単なる「コンビニエンスストア」ではなく重要な「社会インフラ」の一部となっている。石井はこれまでの変革を振り返るなかで、ふたつの重要な点に気づいたと語る。

「ひとつはデータドリブン経営です。POSデータを分析し、売れ筋・死に筋の商品を見極め、どんな人がどんなものを買うのか、天候と売れ行きの関係など、さまざまな観点から徹底的にデータを分析し最適な発注を行なってきました。もうひとつはプロセス改善です。GOT(グラフィックオーダーターミナル)でバックルームではなく、棚前で発注作業を行えるようにするなど、スタッフの方々が働きやすいようなプロセスを常につくろうとしてきました」

重要なのは、こうした変化への対応がセブン-イレブンの企業文化へと昇華されていることだろう。少子高齢化の加速や女性の就労率向上といった社会の変化はもちろんのこと、日々発展する先端技術の採用など、セブン-イレブンは常に変化することを積極的に受け入れてきたからこそ、DXを実現できたといえる。DXとは単にデジタルテクノロジーの問題ではなく、企業の姿勢や文化の問題でもあるのだ。

DXは企業のみならず社会を変えていく

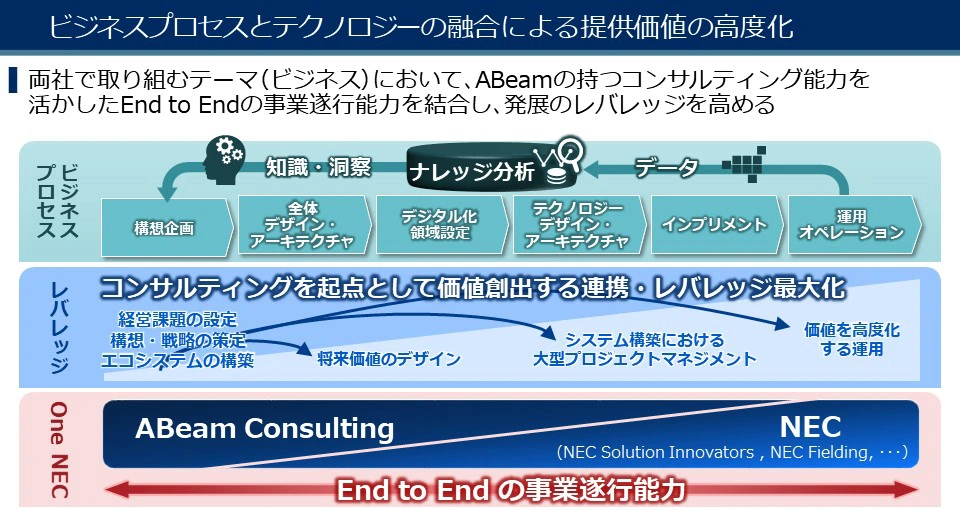

つぎに石井は、具体的にどのようなプロセスでDXを実現してきたのか明らかにした。石井が挙げたのは、構想企画と全体デザイン、デジタル化領域設定、テクノロジーデザイン、インプリメント、運用という6つのフェーズだ。この6つを遂行し、運用を通じて得られたデータをさらに構想企画へ活かしていくことでさらに変革は加速していくという。

「これらのプロセスは、大橋さんが当初描かれていたビジョンとも合致しています。構想企画とはグランドデザインのことですから、まずは何をどのように実現していくのか考えていかなければいけません。そのうえで、とくにセブン-イレブンさんのように年間数千店が出店・閉店・改装(新レイアウトを含む)するスピードに合わせて、遅滞なく変革を進めていく必要がありました」

とくに今回の取り組みについては、アビームコンサルティングとNECがともに携わり、コンサルティングから実装、運用やメンテナンスにいたるまでEnd to Endで手がけられる体制が整っていたことは重要だった。鴨居氏も同じく大きなビジョンを描きながら個々の仕組みをきちんと見なおしていくことが重要だと語る。

「技術進化にともない新たな設備が導入できるようになる一方で、従来型の業務プロセスに囚われている企業も少なくありません。とりわけ日本は少子高齢化に伴う労働人口の不足や熟練工の減少など社会課題を抱えているため、単に新しい技術を取り入れればいいわけではない。今後さらに業務プロセスを最適化するうえでは、企業間のデータ連携を進めるなど、会社の枠組みを越えたバリューチェーンをつくっていく必要があるでしょう。わたしたちとしても、業務を改善するだけでなく産業のコアに踏み込んでいかなければいけないと感じています」

鴨居氏の発言を受けて、石井もDXを通じて社会へ貢献していきたいと語る。

「COVID-19を受け、これまで以上にパーソナライズ化が求められるようになったと感じています。Well-beingな社会の実現には街のスマート化(スマートシティ)が必要です。一方、日本には約1,700の自治体があり、地域によって特有の課題を抱えています。これを解決するには、都市全体でのデータ分析・活用により、地域に即した都市経営の高度化が重要になっていきます。セブン-イレブンさんともステークホルダー間のデータを扱うだけでなく、都市全体のデータを分析していくことでSociety 5.0を支えるような社会インフラへと一緒に成長していきたいと思っています。これからは同一のフォーマットで効率よく店舗運営するだけでなく、地域らしい店舗づくりを通じて社会に貢献していきたいですね」

New Normal社会のエコシステム

ふたりの語るビジョンは、大橋氏の考える未来像とも共鳴している。大橋氏は、COVID-19を経てさらに変化への対応が求められていると語った。

「COVID-19によってこれまで想定していなかった働き方が生まれ、全国21,000店の店舗もさまざまに変化しています。数年前までは人口減少を踏まえて都市部を中心とした出店戦略を掲げてきましたが、いまはむしろ都市部の売上が伸び悩んでおり、地方や住宅街の店舗はこれまでにないほどの売上を記録しています。現在わたしたちはラストワンマイルを制するために配達業務やサービスの多様化を検討していますが、これからの変化を考えるためにもやはりデータは重要でしょう」

こうした変化を起こしていくためにも、技術改革だけでなく意識改革が重要なのだと大橋氏は続ける。同氏は現在の部署に就いた際も新しいスタッフを入れるのではなくこれまで事業に携わってきた社員と向き合ってきたという。「社員を非難するのではなく過去を否定することから始めました」と語るとおり、もちろんときには軋轢も生じたが、表面的な変革ではなく持続可能な変革をもたらすために、過去と向き合いながら一枚岩のチームをつくろうとしてきた。

「そのうえで、迅速な決断をくだしていくことも重要です。無駄な議論を重ねて時間を費やしていると変革への意識も下がるし取り組みも中途半端になってしまう。だからこそ、今回はアビームコンサルティングとNECというふたつのパートナーは非常に重要な存在でした」

石井は改めて今回の取り組みを振り返りながら、「今回の事例は二酸化炭素排出量の削減や労働人口不足の解消など、グローバル規模の問題にも対応していけるものだと思っています」と語る。今回の取り組みは店舗の課題を解決するのみならず、日本社会や国際社会へ大きなインパクトをもたらすきっかけとなるかもしれない。

「現在はわたしひとりですべてを管理できるようなシステムをつくれないかと思っているのです。もちろんそれは容易なことではありませんが、大きな目標を設定することでお互いの発展が促され、時代に応じた新たなシステムが生まれていくはずです」

そう大橋氏が語るとおり、三社によるDXは今後もますます加速していく予定だ。バリューチェーンのデジタル化と企業間コラボレーション、そしてデータドリブンによる持続可能な価値創出、三社がめざす業界横断の変革ビジョンは、社会を大きく変えていくだろう。その先にできあがる新たなシステムこそが、New Normal時代の社会を支えるエコシステムになっていくはずだ。