物流インフラの高度化で、インドの経済発展に貢献

NECは、インドの経済発展に貢献するために物流インフラを高度化するという、物流可視化サービス事業を2016年7月より始動しました。以来、順調に進捗しており、2019年度までにインド全土の港湾へと対象を随時拡大し、国際海上コンテナ輸送の約95%が可視化できるまで発展し、効率的な物流・サプライチェーンの実現を果たしています。

デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(Delhi Mumbai Industrial Corridor、DMIC)の商用化第一号として同構想の開発公社(Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Company)とNECの共同出資により設立した合弁会社「DMICロジスティクス データ サービス」の代表取締役CEOピユシュ・シンハ氏が、インドの社会インフラ問題解決に向けたNECとの連携について語ります。

「C&Cユーザーフォーラム&iEXPO2016」レポート

ムンバイ-デリー間の輸送に22日!インドにおける物流の現状

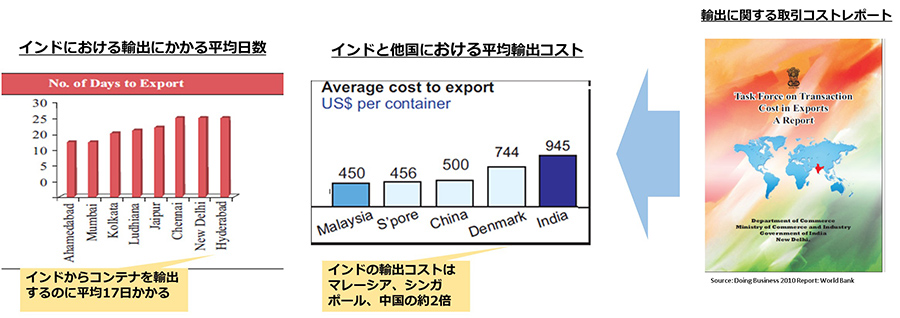

インドの現在の物流環境は決して好ましいとは言えません。世銀2016年のデータによると、Trading Across Borders、つまりインドへの輸出所用時間は全世界中133位と低迷しています。税関手続きに5日近くかかり、距離にして1,500kmのムンバイからデリーまでのコンテナ輸送には、平均で約22日を要します。さらに、コンテナの到着時期を正確に予測できないことから、「ジャスト・イン・タイム」在庫システムといった日本の基本的概念は通用しないため、インドの日系企業は多大なる不満を抱えています。諸外国と比べ、物流コストは大幅に高く、輸出の所要時間も同様にかなり長いのが現状です。

加えて、鉄道輸送は最も経済的な輸送手段であるものの、その物量はインド全体のわずか17%を占めるにすぎず、コンテナの60%以上がトラックで輸送されています。急速な経済発展に伴い、道路は終日非常に渋滞していることもあり、トラック輸送では所用時間はほとんど予測を立てられず、それに伴いコストもますます高くなります。さらに、環境にとっても深刻な脅威にもなっています。そのため、幹線道路輸送から鉄道へのモーダルシフトが不可欠です。またインドの経済成長持続に伴い、今後もコンテナ量が増加することは明らかですが、それだけの輸送規模に対応できるだけの幹線道路は、現時点では充分には整っていません。つまり、鉄道輸送がより有効な手段とならざるを得ないはずなのです。

サプライチェーンの課題

しかしながら、先ほど述べましたように、インド国内の鉄道輸送の割合は貨物全体のまだ17%にすぎず、道路輸送が全体の約68%を占める状況です。そのため、物流コストが非常に高く可視化レベルが低いという、サプライチェーンの課題が生まれているのです。また、港湾内の係留スペースが限られているにも関わらず、港湾内のコンテナ滞留時間が長く、保管インフラも計画が整備されていません。

また、物流に関するシステムは、互いに連携することなく稼働しています。コンテナが顧客の元に到着するまでに、例えば港湾事業者は、物流会社情報、鉄道システム、税関システム、トラック情報システム、船会社ITシステム、インランド・コンテナ・デポ(ICD)情報、コンテナ・フレイト・ステーション(CFS)情報という個別のシステム全てとやりとりしなければなりません。荷物の現在地を把握するには、バラバラなシステムを一つ一つ確認して回るしかないのです。荷物が倉庫にあるのか、税関で足止めされているのか、移動中なのか、見当がつかない場合もあります。利用者にとっては、これが大きな課題となっています。

テクノロジーやスキルの面で、連携がうまく取れていないハード・インフラ整備とソフト・インフラ整備を、何らかの形で統合を実現する必要があります。

「Make in India」成功のカギを握るインド国内の物流

インドのナレンドラ・モディ首相は、新政権発足後の目玉として「Make in India」という新たな考え方を打ち立てました。社会インフラと通関システムを整備し、外資製造業をインドへ誘致することを後押し、インドの経済発展を加速することを目的としています。その取り組みの中で、モディ首相は、国内の物流環境の改善なしにはこの取り組みの成功はあり得ないことを十分認識しています。つまり、物流こそがカギを握るのです。

インドの物流産業は2013年には約1,100億ドル規模に達しており、2020年までに2,000億ドル規模に拡大するものと見込まれています。つまり、国内GDPの約7%を占めることになり、極めて重要な産業と言えるのです。インドのコンテナ物量も今後約20年間で10倍に増加する見通しです。

デリー・ムンバイ間産業大動脈構想(DMIC)の概要

2006年、DMICにおける日印間の協力につき、政府間にて覚書が締結されました。この構想は日本の東京・大阪間産業大動脈、(太平洋ベルト地帯)、を基に考えられたものですが、投資額(総額約1,000億ドル)、対象地域(DMICの対象地域は約450,000平方キロメートルで、日本の国土面積を約20%上回る)いずれも日本のそれをはるかに上回る規模と面積を誇ります。

NECはインド鉄道省、海運省、商工省、道路ならびにグローバル企業に対して様々な実証実験を実施し、調査やインタビューを行いましたが、輸送・物流面でのしっかりした貨物追跡サービスが必要とされていること、特に民間企業(物流企業や荷主)は政府のお役所的な対応や透明性の欠如に不満を抱いていることが明らかになりました。インド政府も物理的インフラの開発(DMICプロジェクト構想、新たな幹線道路の建設、既存幹線道路の拡大など)を積極的に進めているものの、ソフト・インフラ面が不足していました。結論として現状の物理的インフラをも最大限に活用できるのはITシステムの整備であり、サプライチェーン全体を最適化するコンテナ物流可視化システムが求められている、となりました。こうして、鉄道輸送と道路輸送の両方の利点を最大限に生かせる物流可視化ソリューション(Logistics Visualizaion Systems, LVS)の適用が決まりました。

RFIDで物流情報の可視化を実現

Logistics Visualization System(物流可視化システム)として知られるNECのクラウドプラットフォームを採用し、インド市場向けにカスタマイズしました。IoTサービスとしてRFID技術を、通信系はSDNを採用。まずはコンテナ位置情報の可視化から着手し、その後ビッグデータ解析を盛り込みました。

このシステムの概要は以下の通りです。

ムンバイの港に荷揚げされたすべてのコンテナにRFIDタグを貼付し、コンテナ番号とRFIDタグのユニークID番号をハンディターミナルを使ってマッチングさせます。その後港からの出口ゲート、トラック輸送の場合はデリーへと向かう高速道路の料金所、CFS、ICD(の出入り口)に設置したRFIDリーダライタでRFIDタグ情報を読み取ることで、コンテナの通過時間と場所を追跡確認します。鉄道輸送の場合は既存の鉄道システムと接続して情報共有します。その他の既存システム(港湾システムなど)もすべて統合します。収集された位置情報はクラウド上のポータルサイトにてコンテナ番号を検索することで、利用者に提供されます。検索端末はPCでもモバイルデバイスでも対応しており、誰でもアクセス可能となります。

当初は、コンテナ位置情報のデータ収集と情報提供のみでしたが、顧客の声に合わせてソリューションの深堀をしていきました。例えばビッグデータを活用した物流シーン上のボトルネック分析や列車運行状況の評価などです。またデータ解析により、顧客毎にサービスをカスタマイズすることも可能になりました。例えば、20日後にコンテナを輸出したいと考えられているお客様に対して、最短、最安、最速の経路をご案内することができます。このようにして物流の観点からサプライチェーンをトータルに見ることができます。

2016年7月1日、インド最大の港で国内のコンテナ輸送の約50%を取り扱うジャワハルラール・ネルー港の4つのポートターミナルにて商用サービスを開始しました。NEC Technologies India(NECのインドの現地法人)をインド政府や現地の関係各機関との窓口に置き、フィージビリティスタディーからコンセプト策定、事業の立ち上げを行いました。

物流可視化ソリューションがもたらすメリット

物流可視化ソリューションLVSがサプライチェーンにもたらすメリットは計り知れません。

ボトルネックの解消や効率的な輸送ルートの設定などにより、コンテナ輸送時間が短縮され、インド国にとっては数十億ドル規模の節約になる可能性があると言われています。また、物流会社間の健全な競争を促すことでさらに物流の改善が図られることでしょう。システムがサプライチェーン全体と連携して物流事情が継続的に高度化され、成長スパイラルにのることも期待できます。

インド政府の観点からしますと、最重要課題である物流リードタイムとコストの削減の実現はいわずもがなですが、さらに物流の高度化によりインドの貿易における国際競争力が高まる、外資系製造業がこぞってインドに工場を建てる、雇用機会が拡大する、ゆくゆくは経済発展が加速していく、まさに「Make in India」の取り組みが成功の軌道に乗るということになります。

環境面でもメリットがあります。現状の非効率的なトラック輸送が続けば、過度な燃料の消費、排気ガスの排出、交通渋滞などにより居住不能になるほどインド国内の汚染が進む危険性があります。トラック輸送そのものの効率化、鉄道へのモーダルシフトの促進はこうした環境への悪影響の大幅軽減にも貢献するのです。

このように、港湾、鉄道、幹線道路からICDやCFSに至るまで、あらゆる事業体に対し多大なメリットが見込まれるこのソリューションは、空コンテナの管理、需要予測、予測解析など今後数多くの付加価値サービスを追加していくことで、さらに多くの関係機関に対して大いなる利益をもたらすでしょう。

今後の見通し

DMIC地域での物流可視化ソリューションの取り組みは、インド全土の港湾へと対象を随時拡大しています。