新しい「つながり」をデザインし

人々の安全・安心を守っていく

──「東京国際消防防災展2018」レポート

5月31日から6月3日までの4日間、東京・江東区の東京ビッグサイトで「東京国際消防防災展2018」が開催されました。1982年の「東京消防防災展」から始まり、近年は5年に1度のペースで催されている国内最大の消防・防災イベントです。NECもブースを出展し、消防・防災関連の最新ソリューションを紹介しました。

消防本部と行政の防災部局をつなげる(警防本部システム)

広大な会場に消防車両やヘリコプターが展示され、さまざまな防災システムや防災グッズ、非常食などのブースが並ぶ。自治体や企業の関係者から一般の家族連れまで、多種多様な人たちの熱気で会場内は溢れかえり、屋外では、はしご車試乗や、消防艇による海上消火デモンストレーションなどの催しが子どもたちを楽しませる──。

今年で10回目となる「東京国際消防防災展」は、消防・防災に関する最新技術やソリューションを網羅的に紹介しながら、大人から子どもまでが参加して防災意識を高めることができる一大イベントでした。

このイベントにおけるNECのキーワードは「つながり」でした。展示された10を超えるソリューションのすべてが、何らかの形での「つながり」を実現するもので、それらのソリューション自体が、消防関連システムのリーディングカンパニーであるNECの豊富な実績をベースに、顧客やパートナー企業との「つながり」によって生み出されたものでした。

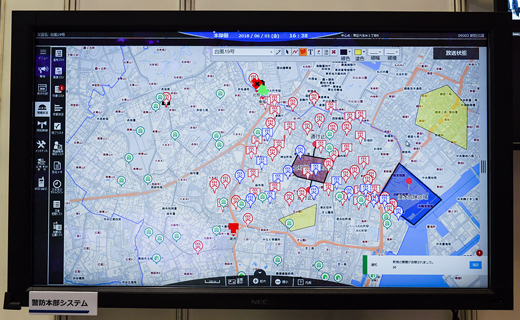

ブースではさまざまな新しいソリューションが紹介されました。その一つ、「警防本部システム」は、消防と防災をつなげ、現場と本部とをつなげる画期的なシステムです。大規模災害発生時には、消防本部と防災部局との緊密な連携が必要不可欠になります。しかしこれまでは、両者が別々のシステムで情報を統括し、電話やFAXなどで連絡を取り合う仕組みになっていました。それを統合し、共通の画面上にそれぞれの情報をプロットし、災害状況をトータルに把握することを可能にしたのがこの警防本部システムです。

災害事案情報、消防・救急車両情報、避難所、避難勧告の発令地域、危険区域など、消防と防災課がそれぞれに管轄する情報をリアルタイムでシステムに反映できるだけでなく、隊員・ 職員が現場で撮影した写真を共有したり、システム上で消防から自治体に要請を発したりすることができるソリューションで、まさしく「つながり」による危機対応を支援するシステムということができます。

災害現場の最前線と現場指揮本部をつなげる(スマートマスク)

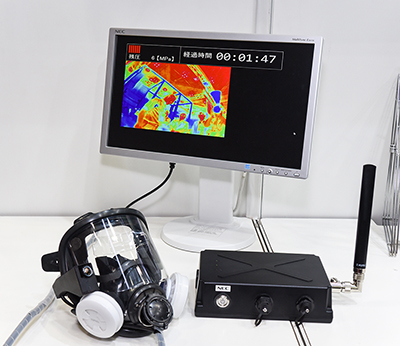

災害現場の最前線と現場の指揮本部をつなげることを可能にするのが、「高機能消防隊員用マスク」、通称「スマートマスク」です。これは、火災による煙や有毒ガスなどから隊員を守るための防護マスクに赤外線カメラとヘッドマウントディスプレイをモジュールとして装着することで、現場活動をサポートし、現場と指揮本部の情報共有を可能にするソリューションです。NECは、一般財団法人日本消防設備安全センターが事務局を務める「G空間情報を利活用した救助システムおよび消防活動に関する検討会」の中の「閉鎖空間における消防救急活動の次世代システムの検討」という産官学共同プロジェクトに参画しています。スマートマスクは、その取組みの一環として実現したものです。

災害現場での活動はしばしば暗闇の中で行われます。このスマートマスクは、大きな不安を伴うその作業を支援することを可能にします。赤外線カメラがとらえた映像は、極小有機ELディスプレイよりコンバイナー部(透明な板状部品)に投影され、反射された映像が、目の前に浮かび上がって表示されます。それにより、現場隊員は暗闇の中で周囲の状況を把握しながら救助活動することができるのです。

その画像は現場後衛の指揮本部にもネットワークを通じて送られるので、本部は隊員を通じて災害現場の状況を知ることができます。逆に、本部から隊員に現場地図などのデータを送ることも可能です。また、本部側で、隊員の位置情報、酸素ボンベ残量、突入経過時間などをリアルタイムで把握し、隊員の安全確保することもできます。

今年度中に実証実験を繰り返し、早期の実用化を目指していく予定です。

通報者、指令員、消防・救急車両をつなげる(消防指令管制システム)

消防指令管制システム「NEFAST-V4」は、119の通報者と消防指令員と消防・救急車両をつなげる最新のソリューションです。

119通報を受け付ける指令センターに、地図検索、自動出動、受付補助、多目的の4つのディスプレイが並び、指令員が通報内容に応じて的確な指示を出すことができるシステムで、そのうち新バーションである「V4」から導入されたのが、タッチペンでの入力ができる受付補助ディスプレイです。これによって、事故や災害にあった人の負傷部位を書き込んだり、手書きでメモを書き入れたりすることで、消防・救急車両に迅速かつ的確な指示を送ることが可能となりました。

さらに今後の実用化が目指されているいくつかの新機能も紹介されました。その一つが、「音声自動翻訳システム」です。外国語での119通報があった場合、これまでは通訳専門のコールセンターに転送し、三者間通話を行っていました。この自動翻訳システムを活用することにより、外国語の内容を自動的にほぼリアルタイムで日本語のテキストに翻訳し、かつ司令員の言葉を外国語に自動的に通訳して通報者に伝えることが可能になります。外国語は、まずは英語、韓国語、中国語の三カ国語に対応する予定です。

新機能の二つめは、「映像119通報」です。通報者のスマートフォンで撮影した映像をセンター側で共有できるのがこの仕組みで、アプリなどを使わなくても通話中に映像を送れるというもの。言葉と映像という二つの要素によって現場の状況を正確に捉えることを可能にするソリューションです。

三つめが、指令員が通報者から聴取した内容をもとにしてAIが緊急度を判定する 「緊急度判定システム」です。これによって聴取の効率化が図れるだけでなく、指令員の経験値に依存しない緊急時判定が可能となります。

これらの新機能は、来年度以降の現場導入が目指されています。

アクションをつなげ、自治体と住民をつなげる(発令判断支援システム)

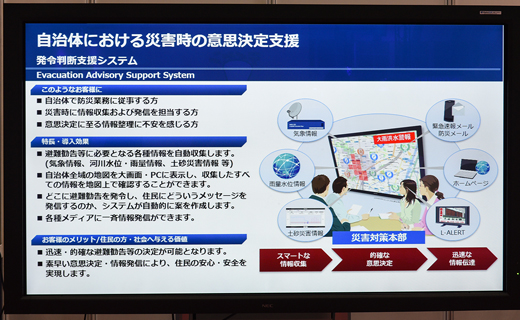

災害発生時には、自治体の防災部局の判断が人命にかかわることになります。情報を適切に収取し、迅速な判断を行い、それを確実に住民に伝えることが住民の命を守ることにつながります。それを支援するためのソリューションが「発令判断支援システム」です。

このシステムの新しさは、「情報収集」「意思決定」「情報伝達」という災害時に必要とされる三つのアクションを連続的に行うことを可能にした点にあります。国交省、気象庁、県などが発表する気象、雨量水位、土砂災害といった情報を自動で収集し、各自治体の防災計画に合わせた避難勧告案を自動で作成。防災無線、メール、ホームページ、ツイッターなどのメディアを選択するだけで、抜け漏れなく同時に情報を発信します。このような一貫したシステムは国内初です。

もちろん、避難勧告などを最終的に決定するのは防災部局員ですが、その負担を大幅に軽減することができるのがこのシステムの大きなメリットです。防災計画や危険地域は自治体によって異なるので、導入の際は適宜カスタマイズをして提供することになります。すでに、全国およそ20自治体でこのシステムが活用されています。災害時に必要とされるアクションをつなげ、自治体と住民をつなげる。そんな画期的なシステムといっていいでしょう。

生命と財産を守るソリューションを

山地と河川が多く、国土内に多くの火山を抱え、周囲を海に囲まれた日本は、毎年全国各地で自然災害に見舞われる「災害大国」です。そのような環境で人々の暮らしを守っていくには、テクノロジーの力が欠かせません。最新のテクノロジーだけでなく、従来のテクノロジーの「新しい組み合わせ」によって、生命と財産を守るソリューションを広く提供していくこと。それによって、新しい「つながり」をデザインしていくこと。それがこの「東京国際消防防災展2018」で示されたNECのビジョンでした。

安全・安心を守るためのNECの取り組みが、これからも続いていきます。

関連リンク