アニーリングマシンの第一人者が語る

「量子コンピュータの現在と未来の可能性」

東京国際フォーラムで開催された「C&Cユーザーフォーラム & iEXPO2018」のセミナーで、東京工業大学 教授 西森秀稔氏と早稲田大学 グリーン・コンピューティング・システム研究機構 主任研究員 田中宗氏が、量子コンピュータの仕組みや今後の可能性について講演しました。

西森氏は量子コンピュータのなかでも、現実社会の重要問題の解明に大きな期待が寄せられている「量子アニーリング方式」の提唱者。田中氏は東京工業大学で西森氏の指導を受け、現在は主に量子アニーリングマシンなどのハード・ソフト・アプリケーション開発を横断的に行う産官学連携研究に従事されています。

NECは、西森氏とは「超電導パラメトロン素子を用いた量子アニーリング技術の研究開発」で、田中氏とは「イジングマシン共通ソフトウェア基盤の研究開発」で、緊密に連携しながら量子アニーリングマシンの研究・開発に取り組んでいます。両研究開発は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する国家プロジェクトです。

「量子重ね合わせ状態」を超高速計算に利用する量子コンピュータ

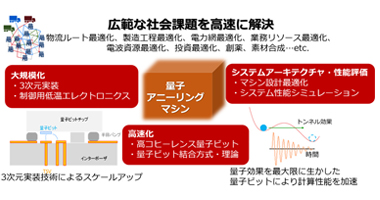

先に登壇した西森氏は、量子コンピュータの二つのタイプ「ゲート式」と「アニーリング式」の違いについて説明。「汎用的な利用が可能なゲート式の量子コンピュータに対し、量子アニーリングマシンは、社会的な影響が大きい組合せ最適化問題を解くのに適しています。さらに『ノイズに強く安定的に動作させやすい』『現状での開発が先行している』などの強みがあります」と実用面での有望性を強調しました。

一方、量子アニーリングマシンの開発に立ちはだかる課題としては「量子力学という極小世界の理論を使うため、ハードの製造や制御が難しい」「実験的に計算速度が速くなることはわかっているが、理論的に高速化が保証されている重要なアルゴリズムがない」などを挙げ、「今後10年間、大学、民間企業、国立研究所が協力して、量子機械学習アルゴリズムやハード制御の難しさを補うソフトウェアの開発を進めなければなりません」と訴えました。

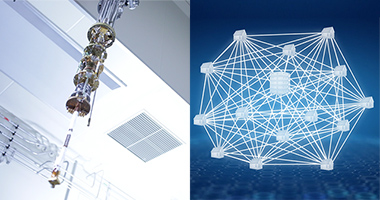

西森氏はこのほか、量子コンピュータのコア部分となる「超伝導リング」での電流の流れによって「量子ビット」が発生する仕組みをわかりやすく説明しました。

普通のコンピュータは、電流のオン・オフによって規定される「0」「1」いずれかの「ビット値」を書き換えながら計算処理を行います。それに対して量子コンピュータは、「0」と「1」と二つの状態を同時に取る量子重ね合わせ状態を利用して「量子ビット値」を同時並列的に超高速で計算処理することができます。超伝導リングでは左回りの電流に「0」、右回りの電流に「1」を当てはめて、極小、極低温の量子力学の世界で左回り、右回りの電流が同時に流れるという現象を発生させて制御することで、超高速計算を行います。

西森氏は「従来のコンピュータと違い、量子コンピュータではビット数が増えることで、けた違いに処理速度が上がるのが特徴であり、それゆえに素子の集積化や制御技術の確立が急がれます。超伝導による量子現象は人工的につくられたものですが、将来的にはイオンや原子などを素子に使うことで、量子重ね合わせ状態をより安定的につくり出すマシンも視野に入ってくるでしょう」と話しました。

科学技術創生研究院 量子コンピューティング研究ユニット

教授 理学博士

西森 秀稔 氏

産官学が連携したハード・ソフト・アプリケーションの同時開発により、実用化に向けた取り組みを本格化

続いて登壇した田中氏は、量子アニーリングマシンの実用面や、活用が期待されている分野や研究が進められている分野について、いくつかの具体例を紹介しました。

田中氏は量子アニーリングマシンが対象とする組合せ最適化問題について「人件費や光熱費を最小化して最大利益を上げる『従業員のシフト作成問題』や、時間や燃費などのコストを最小化する『配送計画問題』、部品代や発熱量を最小化して最大スペックを求める『集積回路設計問題』などがこれに相当します。他にも多様な組合せ最適化問題がIoT社会やSociety5.0*において内在しています。関与する要素や条件が多くなるほど高度に複雑化し、一筋縄では解けない問題ばかりです」と述べました。

Society5.0とは内閣府が提唱するサイバー(仮想)空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題解決の両立を標榜する社会です。その構築には「コスト削減」「環境負荷低減」「人手不足対応」などを同時に果たしながら最大限の効果を得る方法を導く「組合せ最適化問題」を、高速・高精度に解く技術の確立がカギとなります。

田中氏は具体的な実例として「NASAによる森林検出」「米国ロスアラモス研究所による顔認識」「ドイツ・フォルクスワーゲン社による渋滞回避ルート提案」など、国内外で進んでいる実証実験を紹介。世界的に量子アニーリングマシンの開発・活用への関心が高まる現状を踏まえた上で「1998年に西森先生によって理論的提案がなされ、1990年代にNECを中心とした超伝導エレクトロニクス技術の飛躍的な進展があるなど、日本には卓越した開発土壌があります」と話しました。

今後、量子アニーリングマシンの本格的な実用に向けたハードルとして、田中氏は三つの課題を挙げました。「一つ目は社会の現実的な課題を組合せ最適化問題に落とし込むこと。二つ目がその問題をコンピュータに入力できる形式にするための整形や前処理。三つ目が量子アニーリングマシンによって得られた解を組合せ最適化問題の表現に戻し、合理的な解であるかどうかを判断する必要があることです。いずれも現状ではなかなか難しい問題で、一つ目と三つ目の課題ではユーザー企業が培ってきた知識の提供などの協力が不可欠となります。二つ目の課題は、『量子アニーリングマシンをもっと使いやすいものにしなければいけない』ということであり、そのために『イジングマシン共通ソフトウェア基盤の研究開発』のように、産官学が連携したハード・ソフト・アプリケーションの同時開発が重要な役割を果たすのです」

続けて田中氏は「『イジングマシン共通ソフトウェア基盤の研究開発』は、素晴らしい成果が期待されるNECのハードと、我々のソフトが連携する、非常に貴重なプロジェクトです。良いハードとソフトの完成が実現すれば、日本ほどアプリケーション探索をしている企業が多い国はありませんので、世界をリードするフィールドが生まれるはずです」と強調しました。

グリーン・コンピューティング・システム研究機構

主任研究員(研究院准教授)

田中 宗 氏

若いエンジニアに量子アニーリングマシンとかかわる機会提供を

講演を終えて、西森氏はNECに対して「民間企業の強みを生かして、研究開発過程の状況に応じて人的資源を含むリソースをフレキシブルに再配分するなどの迅速な対応を行ってほしい。それによりプロジェクト全体のパフォーマンスが上がるはずです。大学などの公的機関は、状況変化に機動的に対応することが難しいのです」と期待を述べました。

また田中氏は「ユーザー企業は、若いエンジニアたちに量子アニーリングマシンにかかわる機会を積極的に与えてほしい。難しく考える必要はないですし、わからない部分は私たちのような研究機関と連携して進めていけば良いと思います。実際、私は既にそのような形でいくつかのユーザー企業の方々と連携を進めています。エンジニアが量子力学をはじめとした物理学の知識を持ち合わせていなくても、ユーザーとして量子アニーリングマシンを使ってみる、ということは可能です。その上で、量子アニーリングマシンの性能を最大限引き出すために、必要な基礎学問の知識を深めていく、もしくは研究機関と連携していくという考え方が大切です」と訴えました。そしてNECには「日本における超伝導エレクトロニクスのリーディングカンパニーとして、これまでの実績や経験をフルに生かして素晴らしいハードをつくっていただきたい。同時に、我々が進めていくソフトウェアプロジェクトに対して、ハード開発の立場からのフィードバックを期待しています」と語りました。

NECは両名の言葉を真摯に受け止め、今後も官学と連携しながら、複雑化する社会的課題の解決を実現する量子アニーリングマシン開発を推進していきます。