ものづくりに人あり、プロジェクトにドラマあり ~3人の「情熱」が組織の「希望」に変わるまで~

2017年4月、NEC内で、あるプロジェクトが産声を上げた。お客様の悩みを解決するために、現場発の新しい汎用的なソリューションを創りたい──。そんな想いを共有する営業とSEの、草の根のつながりから生まれたプロジェクトである。有志は組織の枠を超えてバーチャル・ネットワークを形成し、ついには経営層を動かしていき、1つのソリューションに結実することとなる。もちろん、それまでの道は決して平たんではなかった。時には、燃やし続けてきた情熱が消えそうになることもあったという。その「情熱」をどのようによみがえらせ、組織としての「希望」に変えていったのか。ここではその経緯を追った。

大企業だからこそ、顧客の期待に応えられないというジレンマ

「このままでは、せっかくのビジネスチャンスをことごとくスタートアップ企業に取られてしまうのではないか」──NECで営業を担当する川邉 理恵は、大きな危機意識を抱いていた。

川邉は、NEC入社以来一貫して新規顧客の開拓を推進してきた営業担当者。川邉が所属する組織は民間企業向けにITソリューションの販売を行っているが、受注の大半を既存領域に依存しているのが実情だった。将来予想される収益縮小を食い止めるためには、次の事業の柱をつくることがグループの最重要課題となる。

「そのためにはお客様の困りごとを肌で感じなくては…」三現主義(現場、現物、現実)をモットーとする川邉は全国各地にある工場や店舗などを足しげく訪ね、今まさに現場が直面している悩みを掘り起こすべく、現場の管理者や作業員の話に耳を傾けてきた。ある企業のルートセールスに一日中、同乗したこともあった。階段をいっしょに上ったり、飲料を運んで自販機に入れる。その作業を実際に行うことで、どのような苦労をしているのか、その負担をどうすれば軽くできるのか、を頭ではなく ”体感”できるのだという。

第三製造業ソリューション事業部

第三インテグレーション部

主任

川邉 理恵

「現場の苦労を知らなければ、よい提案はできません。もちろん門前払いをされたこともありますが、何度か熱意を持って粘り強く接していくことで、現場で観察させていただけるようになりました。今思えば、お客様も自分たちの課題を何とかしたいという思いがあったのではないでしょうか。いくつもの現場を回って見えてきたのは、人手不足で1人当たりの作業負荷が増え、ミスを誘発しているという現実です。人材の確保にはお金もかかるし、そもそも雇おうにも人がいない。その結果、現状のリソースでカバーしようと、現場が疲弊していたのです。そうした方々が意欲を取り戻すためのお手伝いをしたい──。そんな思いに駆られました」(川邉)

だが、ようやく現場のニーズを引き出し、いざソリューションを提案しようとすると、大企業ならではの組織の壁が立ちふさがった。今でこそ変わりつつあるものの、以前のNECでは、既存事業の大型案件が優先されがちだった。提案型の案件に人やお金といったリソースを投入することに難色を示されてしまう。予算をつけてほしい、人をつけてほしい、この新技術を使いたい、と多くの部門と交渉している間に、提案スピードは落ちる。交渉事も簡単ではない。相手も人や工数を割くのであれば、利益の確証が欲しくなる。このことで、スタートアップ企業の提案に出遅れた上、価格も競合の方が安いという事態が何度も生じたという。

「結局、いくら儲かるのか」という問いに、新規事業は明確な答えを持つことは難しい。こうして、お客様の期待に応えられず、他企業の後塵を拝する案件が増えていった。

目の前でお客様が悩みを抱えているのに、期待に応えられないジレンマ。NECには技術もあるし、上手くソリューション化できれば、将来性もあるはず。なのに、第一歩さえ踏み出せない。憤りと孤独感が交互に押し寄せ、「どうせ言っても変わらない」という無力感に川邉は苛まれたという。何かに挑戦するよりも、与えられた仕事を黙々と遂行していくほうが楽なのかもしれない──。川邉は厳しい現実に打ちのめされ、追い詰められていった。入社以来、燃やし続けてきた情熱が消えつつあるのを感じていたという。

組織の枠を超えた「共創」が始まった

潮目が変わったのは、ある2人の社員との出会いがきっかけだった。府川 一郎と北川 泰平。後に、川邉と共に新プロジェクトを牽引していくことになる技術者たちである。

とある別件で府川と出会った川邉は、雑談の中、思い切って府川に相談を持ちかけた。某メーカーA社の担当SEとして、顧客の課題解決のために奮闘してきた府川の熱意と経験を見込んで、「新規提案に向けたプロジェクトに、力を貸してくれないか」と声をかけたのである。

たとえ営業から依頼があっても、ビジネス化の見込みが不透明であり、お客様からの受注ももらえていない状況では、立場上、工数投入ができないのが社内のルール。だが、府川は二つ返事で快諾した。その時の心境を、府川はこう振り返る。

「以前、A社でスマートフォンを活用した物流現場向け検品システムを提案し、実装したことがあるんです。このシステムをOne to Many型のソリューション(個から多へと展開するソリューション)化して他社の物流現場にも横展開したい──。そんな夢を描きつつも、次の一歩に踏み出せずにいました。その矢先に、川邉から相談を受け、『A社向けに作ったシステムと新技術を組み合わせれば、もっと多くのお客様に使っていただけるのではないか』と直感したのです。営業が商談化するのを待っていては、せっかくのチャンスが消えてしまうだろう。型にはまらず勇気を持ってほころびをつくらないと、何も変わらない。じゃあほころんでやろうじゃないか、と思ったのです」(府川)

製造・装置業システム開発本部

ものづくり第三システムグループ

マネージャー

府川 一郎

同じように、SEの北川(サービスプラットフォーム・エンジニアリング本部IoT技術グループ シニアエキスパート)も、スキルの属人化という組織的な課題を克服しようと孤軍奮闘を重ねていた。「現場で困っている方々に、NECの技術を利用していただければ課題解決に役立つことを理解していただけるのに、従来の受託型システム開発では、提案するまでにハードルがあり、さらに提供するまでに時間もコストもかかる。技術を使いやすい形で提供できないか」──3人の思いはつながり、それぞれがお客様との会話の中で得た経験と知見を持ち寄っては、定期的に意見を交換するようになった。1人の力には限界があるが、3人の知恵を集めれば、ソリューションについてのナレッジが加速度的に深化していく。この自由で自発的なバーチャル・ネットワークから、何かが生まれつつあった。

無から有を生み出し(Zero to One)、個から多へと展開する(One to Many)──草の根の共創プロジェクトが、巨大な組織の片隅で胎動を始めたのである。

とはいえ、このまま何も成果がなければ、このチームもいずれ形骸化してしまう。焦りと不安を抱えていた川邉に、千載一遇のチャンスが訪れた。営業担当者として現状を報告するため、経営層に直接プレゼンする機会を与えられたのである。

個々のお客様向けのソリューションを、より多くのお客様のためにOne to Many化するにはどうすればよいか。それを阻んでいる組織の問題点と解決策について、川邉は思いの丈を述べた。

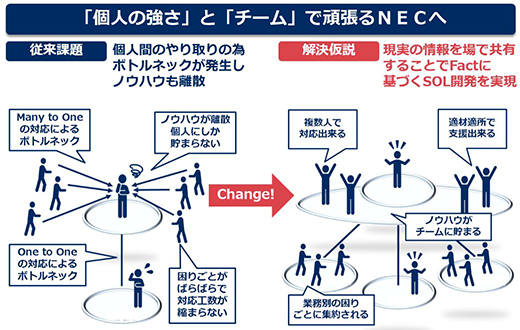

「この組織では、営業一人ひとりがばらばらに提案を行っている。これでは競争力のあるソリューションを作ることはできず、営業も疲弊する一方だ。しかもそのノウハウは営業個人にしか残らず、その人がいなくなったら、それまでのノウハウも水泡に帰してしまう。多様なバックグラウンドを持つチームをつくり、皆の声を束ねてソリューションを作るような組織に変えたい。──そう訴えたら、『よし、じゃあ、やってみろ』と言われたんです。この時、NEC自身も変わりつつあるんだというのを実感しました」(川邉)

経営層を巻き込み、社内ベンチャーが発足

川邉の熱意は経営層を動かし、2017年5月、川邉、府川、北川の3人をコアメンバーとした組織横断型のチームが発足。その目的は、「One to Many型のソリューションを、組織として継続的に生み出すための仕組みの確立」にあった。

コアメンバーは、イノベーションを生み出すために必要な役割を洗い出し、川邉は「ソリューション企画・推進」としてソリューションコンセプトの立案やプロジェクト・マネジメントを担当。府川と北川がソリューション開発を受け持ち、営業支援を行う部隊やマーケティングを行う部隊、サービス設計を行う部隊、さらには中央研究所の研究員までも巻き込んでいった。

だが、新たに招集されたメンバーは、もともと問題意識を共有しているわけではない。新設チームをまとめる作業は、想像していた以上に困難であった。

自分たちが熱く語れば語るほど、逆に黙り込んでしまう人もいる。

このままではいけない──。危機感を持った召集メンバーの心に火をつけようと、川邉は一計を案じた。それは、交代でメンバーを客先の現場に連れていくことだった。試しにメンバーを客先に行かせてみると、「以前の伝え方では響かなかったけれど、こういうストーリーで話したら聞いてもらえました」と、目を輝かせて報告してくれた。

現場に飛び込めば、人はおのずから育つ。現場という「場」が持つパワーと、人に任せることの大切さを、川邉はあらためて実感した。コアメンバーが熱量を伝え、実際に現場を見せる──それを繰り返すうちに、寄せ集め集団が徐々にチームとして機能し始めたのだ。

「提案書を作成していた時、『どうしたらもっとよい提案書ができるか』と、皆がアイデアを出し始めたんです。守備範囲の”真ん中に落ちたボール”を、皆が自分から拾いに行くようになった。どうしたら皆が意見を出してくれるのかと悩んでいただけに、嬉しかったですね」(川邉)

ソリューションの精度を高め、汎用化していくためにさらに現場を見たい。こうした考えのもと、チームのメンバーは、金属、化学、食品、物流に至る、多様な業種の現場をしらみつぶしにあたっていった。

One to Manyの手法でNEC公式ソリューションを創出

こうした試行錯誤の末に生まれたのが、「個品同時識別ソリューション」だ。これは、NECが持つ高度な画像認識技術を活用して、カメラに映った多数の類似品の中から、見つけたいものを迅速に認識し、照合・識別するもの。外観が似ていて識別タグが貼れない場合、人の目視に頼っていると、どうしても検品ミスが発生しがちだ。だが、NEC独自のAI(人工知能)技術を実装したこのソリューションを使えば、人海戦術をとらなくとも、類似品を手早くスピーディに仕分けることが可能になる。

「今回、着目したのは、たとえ多くの仕事がロボットに置き換えられたとしても、どこかで人が介在するプロセスは残るという点です。となれば、人手によるミスはなくならない。人手が足りず、現場が疲弊していればなおさらです。例えば、検品や梱包の作業は、人手で行うことが多く、ヒューマンエラーが発生しがちです。そこで、作業員が選んだパッケージが間違っていないかどうか、目視だけでなくシステムでもチェックしたい、というニーズがお客様から出てきた。そこにフォーカスした結果、画像認識という技術で人を助けられるのではないか、と思ったのです」(府川)

ようやくチームの基盤が固まりつつあるとはいえ、毎日がチャレンジの連続だ。メンバーは連日多忙を極めているが、「新しいものを創り出す喜びに勝るものはありません」と川邉は言う。来年度には、このプロジェクトから生まれた個品同時識別ソリューションが、NECの公式ソリューションとして加わることが正式決定した。「一営業が始めた取り組みが、会社のソリューションの1つとして認められるまでになった。それは、お客様や経営層、今回のメンバーとの共創なくしては成しえなかったこと」と川邉は語る。

本プロジェクトの挑戦は、まだ始まったばかりだ。だが、その熱量は少しずつNEC社内にも波及しつつある。他部門の社員から情報提供を依頼され、「どんなチームをつくればいいか」と相談を受ける機会も増えているという。「こうした相談を聞くたびに、新しいNECを作ろうとしているのは、私たちだけではなかったんだということが分かって嬉しいです。今となっては、独りで孤独感や焦燥感に駆られていたことが気恥ずかしいですね」(川邉)

想いを共有する個人が知恵と力を結集すれば、巨大組織という大きな岩を動かすことができる。新ソリューションを具現化させた草の根のベンチャースピリットは、NECの中で着実に根付き、未来に向かって豊かな枝葉を広げつつある。