「いつまでも走り続けて」

地域住民の応援にこたえる、四日市あすなろう鉄道の取り組み

2017年11月07日

現在、日本社会が抱える大きな社会課題のひとつが、人口減少による地方の衰退であり、その解決には地域鉄道の存続が大切であるといわれる。地域鉄道が元気に走り続けることは、交通弱者の増加を防ぎ、地方創生の大きな力となるというわけだ。ところが現実には、所有する多くの路線を単独では維持できない事業者が出てくるなど、地域鉄道の多くが困難な状況に陥っている。こうした社会課題解決の糸口をつかむため、三重県の「四日市あすなろう鉄道」とNECは、地域鉄道の新しいあり方や地方創生の可能性を探究する共創プロジェクトを推進している。

四日市あすなろう鉄道は、三重県四日市市を走る営業キロ7.0kmのローカル線だ。もともと近畿日本鉄道が運営する路線(内部線・八王子線)だったが、利用客の減少やナローゲージ(線路幅が狭い事)の路線であることから、メンテナンスや新規車両の導入に費用がかさみ、省人化や駅の無人化、ワンマン運転等でコスト削減を進めたが、抜本的な改善には至らず、鉄道より運営費用が安価なBRT(バス高速輸送システム)等が検討された。ところが沿線住民から鉄道の存続を望む声が多くあがった。

その声に押され、2015年4月、車両や線路・駅を四日市市が保有し、電車の運行を新たな事業者である四日市あすなろう鉄道が担う「公有民営(上下分離)方式」という形で誕生した。

「あすなろう」という名前には、国内では珍しい「ナローゲージ」の路線であるという意味とともに、「明日成ろう」という地域住民の未来への強い思いが込められている。

NECとの共創プロジェクトを通じて、地域鉄道の課題解決のヒントは見えたのか?四日市あすなろう鉄道株式会社鉄道営業部運輸管理所長の日紫喜(ひしき)孝行氏、鉄道営業部総務企画課長の大藪(おおやぶ)淳氏にお話を伺った。

鉄道の立ち上げ時期から実施されている『あすなロボ』の実証実験

──四日市あすなろう鉄道の成り立ちと特色を教えてください。

日紫喜氏:

もともとは一般的な鉄道よりも簡便で安価に建設された軽便鉄道として、大正元(1912)年に、伊勢八王子、日永(ひなが)間が開通しました。それから、四日市の方に路線を伸ばすとともに、日永から内部(うつべ)方面へも路線を伸ばしました。一番の特徴は線路幅が762mmという特殊狭軌であることです。

大藪氏:

昭和40年代には、年間700万人以上のご利用がありましたが、平成26年には半分ほどの347万人に減ってしまいました。さらに施設や車両の老朽化があり、その更新も迫られて、このまま鉄道を存続することが難しいということになりました。近鉄では"地域公共交通の確保"という責務を果たすため、鉄道に比べコストが少ないBRTへの変更を提案したのですが、地元市民から鉄道存続への強い要望がありました。17万もの署名をいただき、鉄道を残せないかと考えるようになりました。

そんな折、NECの研究者、デザイナーなどが、人と社会と公共交通の未来を考える、共創ワークショップにおいて、「ロボットを駅員にできないか」という話が持ち上がった。そこで提案されたのが、NECの研究開発用ロボットをベースにした駅員ロボット『あすなロボ』の活用と、デザイン思考を取り入れた市民とのワークショップなどの実証実験である。

異業種との共創プロジェクトは新鮮な経験だった

──NECからの提案をどのようにお感じになりましたか?

日紫喜氏:

四日市あすなろう鉄道は全線9駅のうち7駅が無人駅。そういう無人駅で、ロボットがお客さまのコミュニケーションを担っていただけたら楽しいだろうなと個人的に感じました。

──そもそも異業種との共創プロジェクトというものは前例があったのでしょうか? 前例がないとしたら、反対などは…。

日紫喜氏:

何もないところから、いろんなアイデアを出すというのは、なかったんじゃないかなあ。先日も、通常運行している電車の中でワークショップを実施する『短冊列車』という企画をやっていただいたのですが、電車の中でワークショップをやるという発想自体が驚きでしたね。そういう感覚は鉄道事業者としては全くなかった。お客さまからも大きな反応をいただき、いろんな声を集めることができました。

大藪氏:

反対意見についてですが、とくにありませんでした。地域のみなさんといろんなことをやっていかなければという当社の考え方と、NECさんからのご提案がマッチしていました。方向性が一緒なので反対は出ていないですね。

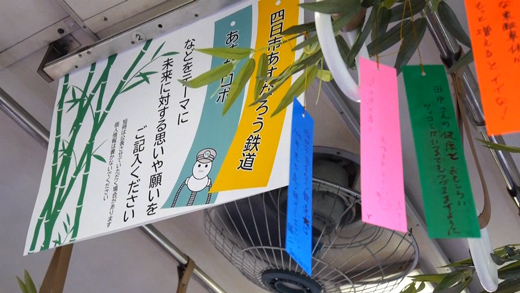

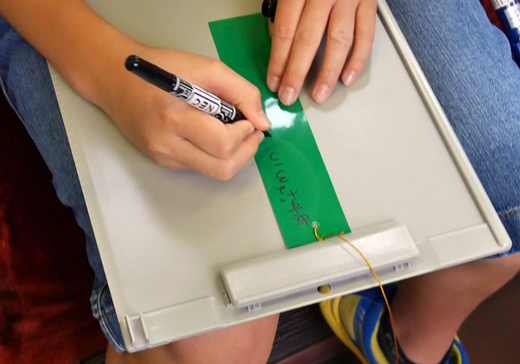

『短冊列車』とは、沿線住民のニーズや鉄道の利用実態を把握するために企画・実施したワークショップ。運行中の車両にスタッフが同乗し、乗客に短冊をわたして、「四日市あすなろう鉄道への思い」や「将来こうなってほしい」といった願いをその場で書き込んでもらうもの。

NECのデザイナーは、演出のためのポスターや笹をモチーフにした車内の飾り付け、参加ノベルティである、車両ペーパークラフトを制作し、配布した。その結果、乗客からスムーズな協力を得て、予想を上回る116枚の短冊が集まった。

市民の見る目が変わってきた

──『あすなロボ』や『短冊列車』については市民の方の反応などはいかがでしたか?

日紫喜氏:

あすなロボには何度も来てもらっていますが、回を増すごとに、沿線利用者の知名度がものすごく上がりまして(笑)。とくに子どもさんはすごくロボットに興味を持たれましてね。子どもさんが好きになるということは、親御さんも関心を持たれますので、そういう意味で輪が広がっているのかな、というのが率直な感想です。

大藪氏:

たまたま『短冊列車』に乗り合わせたお客さまに、これからの夢や、四日市あすなろう鉄道への思いなどを書いてもらったのですが、みなさん気軽に、なんの躊躇もなく『わかりました』という感じで書いてもらえました。あと、実際にいただいた感想の中には、あすなろう鉄道になってから変わったね、という感想が多かったですね。

日紫喜氏:

市民のみなさんの見る目が変わってきたのかな、とは感じますね。

──『あすなロボ』ですが、ロボットを駅に置くことについて社内から反対は出なかったのでしょうか?

大藪氏:

それもないですね。改札を見るとか、本当の業務をしていただくのであれば、いろいろな問題は出てきますが、コミュニケーションを取っていただくという意味合いで、来てもらっていたので問題ありません。むしろ四日市の駅にロボットが来ると、全体の雰囲気が明るくなりましたね。

日紫喜氏:

個人的な意見ですが、将来的にはもっとロボットを駅の業務に利用できる可能性を感じます。お客さまとの『四日市までいくら?』『260円です』という受け答えがあるだけでも、だいぶ違いますしね。防犯カメラや顔認証機能を無人駅に活かせるかもしれない。ロボットの眼があるから犯罪抑止につなげられるかもしれません。

共創プロジェクトが地域のパワーを引き出すきっかけに

──今、全国で地域鉄道の存続問題が持ち上がっています。その解決に、今回のような共創プロジェクトでのアプローチというものは役立つと思われますか?

大藪氏:

四日市あすなろう鉄道の沿線人口は多いのですが、住宅地が多く、目的地として来られる方はそれほど多くありません。沿線のみなさんとがんばっているんですけどね。観光客やマニア客も大切ですが、まず地元のお客さまにどう思っていただけるか。そこを重要視しないといけません。イベントは重要ですが、単発ではあまり意味がない。持続的にやることが重要です。

日紫喜氏:

今回のようなアプローチを行った結果、われわれが思っていた以上に、地元の人のパワーが強いということがわかりました。ふつう、鉄道会社は自社でイベントを考えるわけですが、沿線のNPO法人さんなんかが、『地域再発見のハイキングをするから、あすなろう鉄道さんも参加してくれませんか?』と打診してきます。これが本来のローカル鉄道のあり方を具体化しているのかなと思います。

──そういうパワーを引き出すのに、今回の共創プロジェクトは役立ったということでしょうか?

日紫喜氏:

われわれ鉄道会社と地域住民だけでなく、そこにNECさんがプロジェクトに入ってくれたことで、話題が大きく広がり、どんどん情報発信されたことがパワーを引き出すきっかけになったと思います。とくに『あすなロボ』の存在は大きかった(笑)。

──やはり『あすなロボ』ですか(笑)。四日市の高校の授業で、あすなロボを取り上げていただいたと聞きましたが。

日紫喜氏:

わたしも参加しましたが、四日市あすなろう鉄道のグッズについて高校生や市民で考えようということがありました。グッズをデザインして、学校の購買で売らせてくださいといった活発な意見が出ました。女子高生から、あすなロボの絵がワンポイントで入った傘を高校生でも買える値段で置いてくださいとか。

──ロボットはITという視点で見られがちですが、その「デザインの力」が沿線住民のみなさんのパワーを引き出す大きな力となったという理解でいいでしょうか?

日紫喜氏:

そう思います。

大藪氏:

鉄道として安全に運営していくということが大前提ですが、地域に貢献したり、地域全体を盛り上げることも大きな目標であります。存続したこと自体、そういう意味合いがあるのですよね。そこにNECさんの『あすなロボ』などの提案がうまくきっかけを生み出して、みんな(鉄道会社、地域住民)が同じ方向を向けたといえるでしょうか。

日紫喜氏、大藪氏からは、全国の地域鉄道にはさまざまな課題があり、四日市あすなろう鉄道で行ったことがすべて応用できるかどうかはわからない。やはり、地域住民の声をしっかり聞いて、各地域に合ったアプローチが必要ではないかというお話をいただいた。今回のお二人のお話から、共創プロジェクトによるアプローチが、地域鉄道の課題解決に高い可能性を持つことを感じた。最後に、『短冊列車』のワークショップで、一番多く寄せられた市民の声をご紹介する。

「いつまでも走り続けて」