2017年06月20日

物流データをIoTで集約、AIによる最適化で社会に新たな価値を

~インドの物流を一変させたNECのサプライチェーン改革とは~

IoT・AIを活用した、サプライチェーン改革の事例

NECは国内外の企業に向けて、IoT・AIを活用したサプライチェーン改革を支援してきた実績を持つ。

KADOKAWAグループの物流サービス会社であるビルディングブックセンターは、バーコードやICタグなどを付けられないノベルティ商品の検品業務を、人の目視による作業で行っていた。同社は検品の精度と作業生産性を高めるために、AIの一種であるNECの画像認識技術を導入。複数商品の一括自動検品が実現したことで、出荷検品業務の迅速化やコストダウンなどの導入成果を得ている。

全国に約400か所の運用・保守サービス拠点を有するNECフィールディングは、14万品目にのぼる補修用パーツの在庫を最適化するため、2014年にサプライチェーン改革を実施した。各パーツの需要予測に、NECのビッグデータ分析技術である「異種混合学習技術(2)」を活用し、欠品率の低下と棚卸在庫の2割削減を同時に実現している。

(2) 多種多様なデータの中から精度の高い規則性を自動で発見し、その規則に基づいて、状況に応じた最適な予測を行うAI技術。

インドに山積する物流課題を、いかに解決するか

海外に目を向けると、経済成長の著しいアジアの新興国では、物流インフラの整備が急務となっている。中でもインドは、輸送リードタイムの長期化とコスト高といった課題に直面し、輸出が伸び悩んでいた。そこでインド政府は、ロジスティクスの概念を取り入れることで、物流プロセス全般の改善と可視化を目指した。インド商工省がパートナーに選んだのは、日本のNECだった。

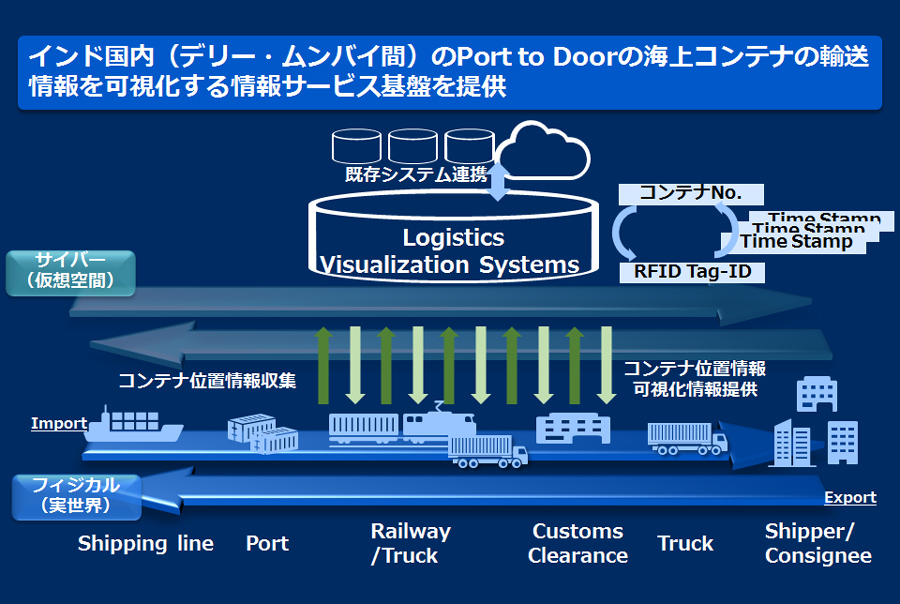

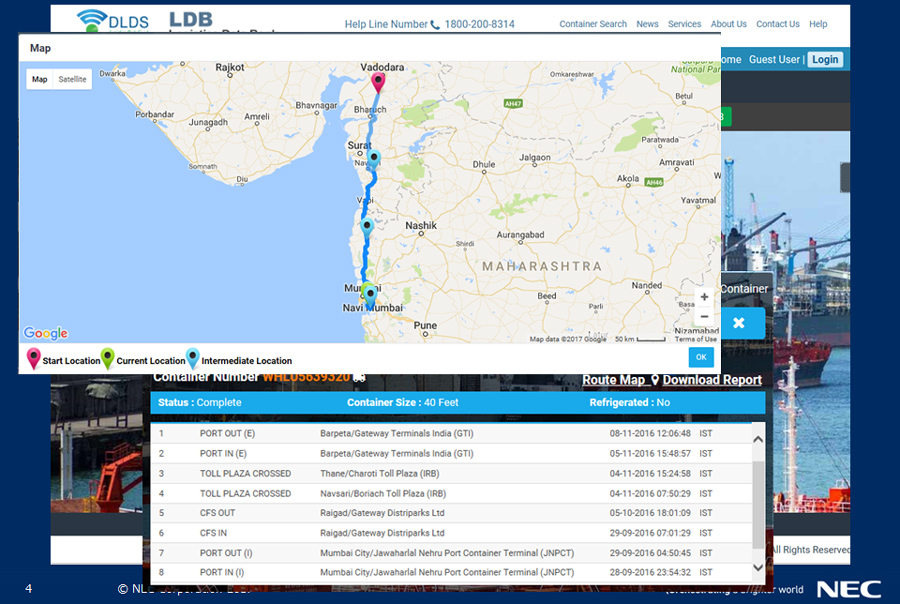

NECはまず、同国の「デリー・ムンバイ間産業大動脈開発公社」と合弁会社を設立した。続いてグローバル対応の物流可視化ソフト「Logistics Visualization System」を提供し、ムンバイの港で荷揚げ・荷積みされるコンテナの位置情報を可視化する統合情報サービス基盤を両社で構築。2016年7月に、運用をスタートさせた。

各コンテナにはRFIDを取り付け、港や鉄道貨物拠点に設けたゲート(RFIDリーダ)を通過するごとに、位置情報が更新される。このしくみによって、荷主や運送事業者はコンテナ番号の検索だけで、輸送中のコンテナの位置情報が正確に把握できるようになった。また、「位置情報が可視化されたことで、たとえば“コンテナが港で滞留する時間は平均で80時間にもなる”といった、新たな課題の発見にもつながっている」と、武藤は補足する。

インドの「デリー・ムンバイ間産業大動脈開発公社」とNECによる合弁会社が構築したのは、

物流インフラを一気通貫して可視化できる統合情報サービス基盤

この新たな統合情報基盤により輸送途上にある荷物の盗難を抑止する効果も出ている。さらにメリットを享受するのは、サプライチェーンに直接関わる事業者や顧客だけではない。インド国内ではおよそ150人の新たな雇用が生まれた。彼らはRFIDのオペレーションに関わる業務などを担っている。

今後は、IoTによって日々蓄積されていく物流データを分析することで、輸送にかかる時間を予測するなど、これまでになかった高度な物流サービス実現への期待も高まっている。

物流関連データを可視化し、その分析と活用によって、社会に新たな価値を提供する──。NECが製造業・物流業向けICT事業で常に意識してきた目標が、この日印共同プロジェクトでは早くも達成しつつある。

NECは今回の経験と実績を活かし、多様なステークホルダーと共創しながら、国内および新興国企業のロジスティクス強化にいっそう貢献していくという。