訪日外国人が大挙する!”言葉の壁”を乗り越える音声翻訳サービスの魅力

―翻訳して終わりはNG、「蓄積データ」は宝の山

いまや、日本の観光名所はもちろん、地方の田舎町まで外国人観光客が足を延ばす時代だ。日本を訪れる外国人観光客は確実に増加し、日本各所で外国語が飛び交っている。2020年には外国人観光客は年間3700万人に達し、市場規模は1兆8000億円に達すると予想されている(1)。

当然ながら、観光地や繁華街では訪日外国人観光客への接客の機会も急増している。一方で、日本人の英語力は世界37位(2)と国際的水準から見ても低い。そこで必要とされているのが、手軽に利用できる「音声翻訳サービス」のデバイスだ。現在はスマートフォンアプリなどでも精度の良いものがあるが「ビジネス用途としては不十分」と語るのは、NEC SI・サービス市場開発本部の藤戸靖久だ。

「ビジネス用途では業種に特化した単語を多く登録しておきたいもの。そもそも接客業では、スマホを扱っていると遊んでいるように見えて不適切とのお客さまからの要望もあります。さらにビッグデータの時代、翻訳のやりとりをしたデータを蓄積することができれば、後にマーケティングなどにも役立てることができます。データを自社で取得できるかがビジネス用途では鍵を握るのです」(藤戸)

マネージャー

藤戸 靖久

こうしたニーズに応えようと、NECでは「多言語音声翻訳サービス」の提供をスタートさせた。クラウドサービスとスマートフォンアプリ、あるいは名刺サイズの小型の専用端末を組み合わせて利用するというもの。長年にわたるNECの基礎研究の成果が反映された本サービスでは、どのようなビジネスチャンスを生み出せるのか。現場で使われ始めた多言語音声翻訳サービスの実像を見ていこう。

- (1) 2016.12.16矢野経済研究所調べ

- (2) EF EPI世界最大の英語能力ランキング(第6版)(2016)

訪日外国人の約7割をカバー

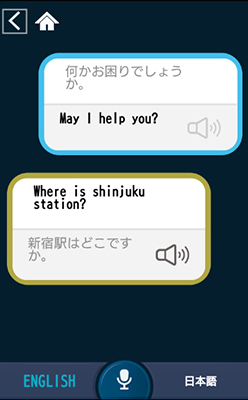

スマホよりは小ぶりな2.8インチの専用端末に向かって次のように話しかける。「東京タワーまで歩いて何分かかりますか。タクシーだといくらかかりますか──」。翻訳結果がタイムラグなくたちどころに読み上げられ、同時に画面上にテキストが表示される。多言語音声翻訳サービスのデモンストレーションだ。

画面上のテキストは翻訳された言語と日本語の両方。伝えた内容が誤っていないか視覚的に確認しやすい。もちろんこれは、スマホやタブレット、小型の専用端末でも可能になる。

しかも、翻訳できる言語は英語、中国語、韓国語だ。日本政府観光局(JNTO)によれば、訪日外国人の68%が英・中・韓の3カ国語を第一言語・公用語・準公用語として使用するというから、7割近い訪日外国人のニーズに対応できる。

翻訳エンジンは、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)で開発されたものを採用している。観光会話をベースとした高精度翻訳エンジンになっている。

さらに、NEC同本部の傍島実加は、「NECが長年研究により培ってきた音声まわりの技術に加え、クラウドとのシナジーが大きいことが特徴」と強調する。

主任

傍島 実加

翻訳精度に留まらない、NECの技術に裏打ちされた価値

「NECが長年研究により培ってきた音声まわりの技術」とは、どのようなものなのだろうか。このサービスでは、人間の自然な会話を認識して別言語に翻訳し、読み上げることができる。つまり、音声認識・翻訳・音声合成技術を組み合わせて実現するものであり、長年の研究成果、技術力があるからこそ、実用できるサービスとして作り上げることができたと言える。

「さらにテキストデータをクラウド基盤サービスNEC Cloud IaaSに蓄積できるため、会話内容や利用状況の見える化が可能になります。例えばフランチャイズ店舗などの現場の状況は、経営層には見えにくいもの。本サービスでは、レポート化することで、いつどんな問い合わせがあったかを確認できるため、各現場での外国人の“困りごと”の見える化を実現します」(傍島)

「NECにはAI技術を使ったテキスト含意技術というものがあります。これは、データが蓄積された後に文中における単語の重要性や、文の構造を考慮し、どの文が同じ意味を含むかどうかを高精度・高速に判定するもの。つまりグルーピングなどが自動化で行えます。データが蓄積してくれば問い合わせ内容を新たなマーケティング戦略の策定などに役立てていただくことも可能になります」(藤戸)

このほかにも、工夫は多い。接客向けのサービスとして特に要望が強かった固有名詞などの辞書登録の機能を提供する。また、翻訳サービスとしては、レスポンスの速さが重要だ。藤戸によれば、「短い言葉ならさほど翻訳の返答にも時間がかからないが少し長い文章になってくると処理に時間がかかる」という。そこで一つの文章を丸ごと処理するのではなく、センテンスごとに細かく区切り、いわばバケツリレー方式で随時処理をし、サーバの効率化を実現しているのだ。

小田急百貨店でも実証実験がスタート

さまざまな特徴を持つ多言語音声翻訳サービスだが、すでに大型実証実験や実サービス運用が行われている。その一つが、広島銀行八丁堀支店内に2017年12月にオープンした訪日外国人向け観光案内所「Setouchi Information Center @ HIROSHIMA BANK」での活用だ。この観光案内所は、瀬戸内地域7県の行政・金融機関・事業会社が一体となり発足したせとうちDMOを構成する株式会社 瀬戸内ブランドコーポレーションが運営するもので、観光会話をベースとした高精度翻訳エンジンによって、円滑なコミュニケーションの実現に一役買っている。

2018年1月下旬からは、小田急百貨店新宿店でも実証実験をスタートさせている。百貨店では店頭サービスに、外国人スタッフを採用するなどインバウンド顧客向けの接客の対応を進めている。しかし、駅構内が複雑なことで知られる新宿駅に直結する同百貨店では、百貨店サービス以外でも外国人客とのコミュニケーションを求められる機会が増えているという。

「新宿駅に直結している同店舗では、ふらりと入ってきて『新宿駅にはどういくの』と聞かれる場合もあるそうです。「新宿駅」といっても、複数の路線があるため、道案内をするにも、一通りではありません。多言語での丁寧な対応をするための手段として、多言語音声翻訳サービスの検証を希望されました」(傍島)。

訪日外国人へのおもてなしを強化することは、見込客の取り込みを実現し、CS向上につなげていくことにもなるだろう。また言語の壁というストレスを緩和することは、スタッフの業務の効率化にもつながる。さらには、「コミュニケーションを円滑にすることで、商機を逃さない売上貢献にも期待ができる」と傍島は、次のように続ける。

「百貨店様の例ではないのですが、あるお茶屋さんでは、外国人客がとても多いそうです。しかし、売れるのは一番安いお茶ばかり。というのも、茶葉のグレードを詳しく説明することができなかったからだそうです。多言語音声翻訳サービスなどを利用してコミュニケーションを円滑にできれば、売上向上につなげられるのではと期待を寄せられていました」

CS向上に、売上向上など果たしてどのような導入効果となるのか、今後の実証実験の結果が興味深い。

今後はビッグデータで進化

多言語音声翻訳サービスは、現在観光用途に特化してサービスの利用を進めているが、今後は別の業種への展開も検討しているという。

多言語音声翻訳サービスの将来を考える上で重要なことは、このサービスは使われれば使われるほどデータが蓄積されていくということだ。訪日外国人への接客の現場から収集したビッグデータによりサービスの水準が上がっていき、より世の中の役に立つサービスへ成長していくことを期待したい。