目指すは医療のワンチーム。災害対応大国ニッポンで生まれた底力とは

古来、日本列島は、地震や台風、津波など、壊滅的な被害をもたらす自然災害との闘いを強いられてきた。近年は温暖化の影響もあって、災害が激甚化。災害対応の充実は待ったなしの課題となっている。これに伴い大きく注目されているのが災害医療だ。1995年の阪神淡路大震災を機に、災害派遣医療チーム「DMAT」が誕生。2011年には東日本大震災を契機として、被災地で展開される医療活動の全体像を可視化する仕組み「J-SPEED」などが創出された。ここではJ-SPEEDを中心に、災害医療の最前線やその可能性について紹介したい。

災害医療を大きく進化させた東日本大震災の教訓

日本の災害医療において、大きなターニングポイントとなった災害──。それは、1995年の阪神淡路大震災である。この震災では、家屋倒壊による圧死が死因の8割を占め、生存率が急速に低下する「72時間の壁」の存在を世に知らしめることとなった。当時、倒壊した建物の下敷きとなった負傷者が、救出後にクラッシュ・シンドローム※を併発して死亡するケースが多発した。「救えるはずの命」を救えなかった医療者の悔恨は深く、災害医療における初動の重要性が、あらためてクローズアップされることとなった。

- ※ クラッシュ・シンドローム:体の一部が長時間圧迫されると筋肉が壊死して、圧迫からの解放とともに血液中にカリウムなどが流出し、意識混濁や心停止、腎不全などの重篤な症状を引き起こすこと。

こうして2005年、災害医療の全国実動部隊が誕生する。災害時に被災地に急行し被災者の救急救命を行う災害派遣医療チーム、DMAT(Disaster Medical Assistance Team)である。

災害発生時、DMATは被災都道府県からの出動要請に基づいて被災地に急行し、現地の医療情報の収集・伝達や搬送、負傷者のトリアージ(手当ての緊急度について優先順をつけること)、応急治療などを行う。DMATが主に担当するのは、災害発生後48~72時間の急性期医療。その後は、日本赤十字社やJMAT(Japan Medical Association Team:日本医師会災害医療チーム)、NGOなどの多様なチームが後を引き継ぐことになる。

災害医療の新たな課題が浮き彫りとなった2011年の東日本大震災

このように、阪神淡路大震災を機に、日本では災害医療の体制づくりが着々と進められてきた。だが、2011年の東日本大震災を機に、日本の災害医療は新たな課題に直面することとなった。この分野の第一人者である広島大学 教授 久保 達彦氏はこう語る。

大学院医系科学研究科

公衆衛生学

教授

久保 達彦 氏

「東日本大震災では、阪神大震災とは異なり怪我よりも、避難所で高齢者が凍死されるなど、公衆衛生面でのさまざまな課題が浮き彫りとなりました。また、超広域にわたる激甚災害だったため、『どんな医療を必要としている方が、どこに、どれだけいるのか』というニーズの全体像の把握も困難を極めました。数多くの支援団体が被災地入りしたことも、状況把握をさらに難しくした要因の1つでした。なぜなら、当時すべての医療救護班が使えるような標準カルテや診療日報は存在せず、各団体がバラバラなフォーマットのカルテを使っていたからです。このため、医療救護班同士で診療情報の引継ぎができず、被災傷病者への継続的な診療の提供に重大な課題を残しました」

東日本大震災の手痛い教訓を後世に活かさなければならない──「災害時の標準カルテを作り、オールジャパン体制で取り組んでいこう」との声が医療者の間から上がり、社会的なうねりとなって広がっていった。日本医師会、日本災害医学会、日本救急医学会、日本診療情報管理学会などの関係組織が一枚岩となり「災害時の診療録のあり方に関する合同委員会」が設置され、オールジャパン体制での検討が開始された。時々刻々と変化する被災地の医療ニーズに的確に応えるためには、「今、どこにどのような患者が何人いるのか」という情報を、本部がリアルタイムに集計して可視化する必要がある。そのためには標準カルテと、「どこで・どのような患者を・何人診察したか」を本部に報告する診療日報が必要だったのである。標準カルテの形はみえたものの、報告用の診療日報をどのような様式にすればいいのかがわからない。手探りの日々が続き、プロジェクトは早くも壁に突き当たった。

解決のヒントは、意外なところからもたらされた。2013年フィリピンにスーパー台風「ヨランダ」が上陸。救援のために日本国政府が派遣した国際緊急援助隊医療チームは、2009年にフィリピン国保健省とWHOが共同開発した診療報告手法、SPEED(Surveillance in Post Extreme Emergencies and Disasters)の効果を目の当たりにすることとなった。国際緊急援助隊として参団していた久保氏がSPEEDの利用を世界中から集まった医療チームに呼び掛けたところ、皆が同じ様式の診療日報を使って本部に報告するだけで、本部は被災地における医療ニーズの分布と推移を日々把握できるのみならず、この手法を利用すれば、組織や職種、国の垣根を越えて情報共有が進み、会議の時間も短縮できることが明らかになったのである。

これをきっかけに、「日本でもSPEEDを導入しよう」との機運が盛り上がった。熟議を経て、災害時の診療録のあり方に関する合同委員会が日本版SPEED(J-SPEED)を提唱したのは2015年のことであった。

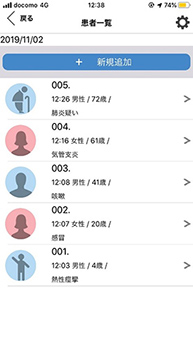

「紙だけでも運用できて、誰でも使える」ことが災害時の鉄則

J-SPEEDは、紙もしくはスマートフォンやタブレットで、被災地での診療結果を記録し、本部で報告を集約するシステムである。フィリピン発・日本育ちのJ-SPEEDが、なぜ運用面で成功を収めることができたのか。「その理由は、J-SPEEDが誰もが簡単に使えるシステムだからです」と久保氏は語る。

「被災地全体の医療ニーズを可視化しマネジメントするためには、被災地でも利用可能なほど簡潔な技術が求められます。その点、フィリピンのSPEEDは、患者さんの状態を聞いてA4用紙1枚に書き込んでいくだけの極めてシンプルな手法です。災害時には、紙と電子システムを併用できることが大変重要で、『紙だけでも運用できる』というのが鉄則です。インフラが被災して電気や通信が途絶えてしまえば、電子システムは使えなくなる。それに、現場では紙での運用ができなければ、誰も受け入れてくれません」

J-SPEED が初めて本格稼働したのは、2016年の熊本地震。以降、2018年の西日本豪雨災害や北海道胆振東部地震、2019年の台風15号・19号災害などで実用されている。J-SPEEDは被災自治体と災害医療チーム間の情報共有に劇的な変化をおこし、支援の効率化をもたらしたという。

「J-SPEEDによって被災地の医療ニーズが可視化されたことで、必要な支援能力を持つ人たちがおのずから動き出す、という現象が起こったのです。例えば、『避難所で皮膚炎や結膜炎のような症状が増えている』という報告を見て、JMATの専門医の先生方が巡回診療をした結果、『感染症ではなく、石灰による火傷』だったことが判明。その結果を受け、行政が『石灰を撒いても消毒効果は期待しにくいので、石灰散布は控えましょう』というテレビテロップを流して啓発活動を行いました。また、J-SPEEDでストレス度の高い避難所があることを知り、鍼灸師の先生が訪問施術をしてくださったこともあります。このように、各々の団体がJ-SPEEDで被災者ニーズを確認し、自らの専門性と能力を活かして支援に動いてくださった。また、行政側が被災地全体の状況を把握して、『この地域は医療チームが撤収しても大丈夫』といった判断をデータに基づき下せるようになったことも、大きな成果の1つでした」

2018年4月からは、DPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team:災害派遣精神医療チーム)による精神保健医療版J-SPEEDの開発と採用を受けて、一般診療版(DMATなどが利用)とDPAT版を統合した電子システム「J-SPEED+」の公式運用がスタート。同年7月に発生した西日本豪雨以降の災害では、被災地での医療ニーズの即時集計と可視化が実現されている。身体医療と精神医療の専門性の垣根を越えた、ワンチームでの統合的な情報運用がついに実現したのである。

AI技術で「つぶやき」を解析し、被災状況を把握

電子システムさえできれば、災害医療の質が上がるわけではない。実際にJ-SPEEDの効果を高めるためには、このシステムを活用できる人材の育成が欠かせない。DMATをはじめとする災害医療チームは、全国の自治体と連携して、大規模災害に向けた訓練を定期的に行っているが、その場でもJ-SPEEDの活用が推進されている。

その一環として今年11月2日に行われたのが、新潟県の長岡保健所で「DMAT東北ブロック参集訓練」だ。訓練は災害発生の3日後、行政が避難所を回って状況を把握してきたという想定で行われた。まずは保健師が中心となって、行政がまとめた資料を基に、避難所ごとの状況を把握。さらに、DMAT、JMAT、日本赤十字社の各医療チームが行政担当者に聞き取りを行い、避難所アセスメントとJ-SPEEDへの入力を行う。その後、結果のフィードバックを受け、医療資源の配分も含めた対策を検討する、という流れである。

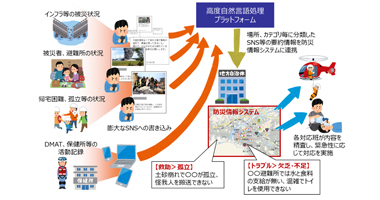

今回の訓練では、新しいテクノロジーを活用してJ-SPEEDの機能を進化させることを目的とした検証も行われた。その1つが、高度自然言語処理プラットフォーム(AI-PF)との自動連携だ。

AI-PFとは、AIの自然言語処理技術を用いて、SNS上の投稿を自動的に処理するためのプラットフォームである。災害時には、SNS上に現地の建物やインフラの被害状況、道路状況や交通機関の運行状況などについての情報がリアルタイムに投稿される。この膨大な「つぶやき」をAIによって解析し、被害状況や医療ニーズの迅速かつ正確な把握に役立てようとの狙いだ。

一方、J-SPEEDのシステムにも、災害医療チームが「これから△△避難所に向かいます」「○○地区はとてもひどい状況です」と、Twitterに似た形式で情報を登録できるクロノロジーと呼ばれる機能がある。

「熊本地震では約6400人の医療チームが被災地に派遣されたとはいえ、市民の数に比べればはるかに少ない数ですから、市民の方が発信した情報を集めたい。その方法論としてTwitterの情報を活用しよう、というのがそもそもの発想です。とはいえ、Twitterの情報の中には、デマ情報も含まれる。そこで、訓練された医療チームが発信する信頼性の高い情報と組み合わせることで、より信頼性の高い網羅的な情報の入手が可能になることを、期待しています」

このSNS情報の解析に向けた事業に尽力しているのが、アビームコンサルティングとNECだ。現在、アビームコンサルティングでは、総務省の委託事業として、AI-PFの実用化に向けた研究開発を久保氏が兼務している産業医科大学と共に推進。アビームコンサルティングがプロジェクト全体を取りまとめ、NECが設計・開発と計測を担当し、2020年度の事業化を目指している。

世界に羽ばたく、災害現場で磨かれた日本の技術

熊本地震におけるJ-SPEEDの成果は世界的な注目を集め、WHOはJ-SPEED方式によるEmergency Medical Team Minimum Data Set(MDS)を開発。2017年、MDSは新しい国際基準として採択された。

2019年3月には、サイクロン「Idai」の襲来で被災したモザンビークの保健省が、日本の国際緊急援助隊の技術支援のもと、MDSを世界で初めて本稼働。日本の災害現場で磨かれてきたJ-SPEEDの知見は、世界の災害現場にも大きく貢献しつつある。

「私は国際緊急援助隊専門家チームとしてモザンビーク入りしました。集計結果を報告した際には、保健省の局長から絶賛され大変感謝されました。日本という国は大変ユニークな立ち位置にあって、災害が多いアジア・アフリカ諸国と同じ目線で問題を共有しつつ、大きな支援力を背景として、災害が少ないヨーロッパ諸国とも対等に渡り合える。被災国の痛みがわかり、支援国としての実力もある日本だからこそ、発信するべき技術がある。我々のような医療の専門家と被災地の行政官、IT技術者が共に考えていくことで、新しい時代の流れを作っていくことができると期待しています」

たび重なる震災でのつらい教訓を活かし、あるべき姿を追求し続けてきた日本の災害医療。被災体験を通じて磨き抜かれた技術と知見は、今、国際標準として災害で苦しむ世界中の人々の救済に役立てられることとなった。今後もAIをはじめ、さまざまな先進テクノロジーと連携することで、さらなる進化を続けるJ-SPEEDプロジェクト。災害対応大国ニッポンが切り拓く災害医療の未来像に、世界中から熱い期待が寄せられている。

関連リンク