2017年01月12日

AFP通信ニュースで世界の「今」を読み解く

世界の防災技術と防災ビジネスの可能性

ICT活用で「防災先進国」へ

度重なる災害を経て、私たち日本人は地域や人々の「絆」の大切さを実感した。そして経験から学ぶことで様々な課題を克服し、復興は着実に進んでいる。もちろん日本人の社会的倫理観の高さや堅実性によるところも大きいが、多様な情報の蓄積や分析を可能とする情報通信技術の利活用も、「防災先進国」には欠かせない。

画像を拡大する

画像を拡大する

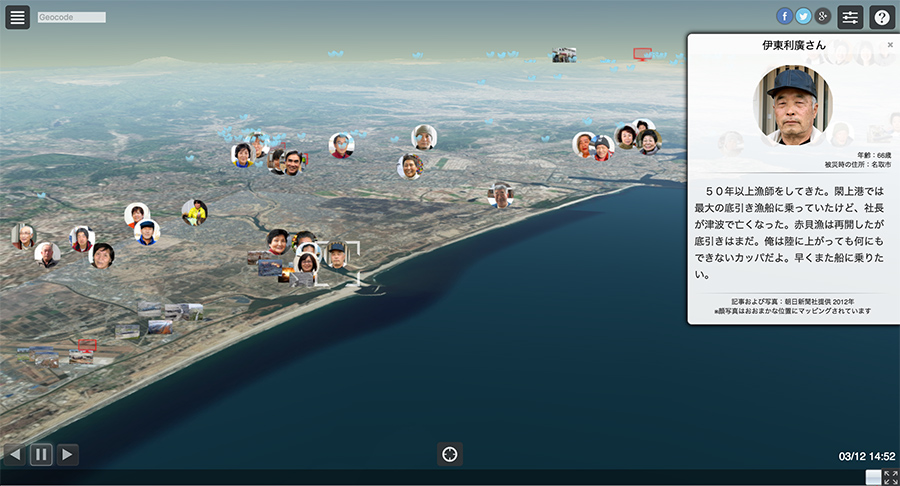

「ヒロシマ・アーカイブ」をはじめとする、戦災・災害をテーマとしたデジタルアーカイブを制作で知られる、首都大学東京システムデザイン学部の渡邉英徳准教授は、震災の被害状況や避難行動を可視化し、災害の実相を世界に伝えるデジタルアーカイブズにより、震災の教訓として後世に残していく活動を展開している。

ウェブではショッキングな画像が人気を集めがちである。たとえばグーグルで「Fukushima」というキーワードでイメージ検索すると、爆発や汚染マップなどの強烈な写真が上位を占める。このような一面的なイメージは時を経るほど社会に浸透していき、その一方で「実相」は伝わらなくなっていく。渡邉准教授の「東日本大震災アーカイブ」や「震災犠牲者の行動記録『忘れない』」は、震災の「実相」を伝えるために、できる限り正確な資料を多面的に網羅し、また、それらの資料の利活用・継承に向けたモチベーションの形成を目指す、「多元的デジタルアーカイブズ」と「記憶のコミュニティ」というコンセプトに根ざすものである。報道機関との連携や市民参加の試みも、利活用と参画のモチベーションにつながっている。

今後の可能性としては、現在は人力で行っている資料の位置推定とマッピングの工程を人工知能技術で支援することで、より多くの人々が簡単に参加できて、より豊かなデータが構築されていくことが期待される。(6)

画像を拡大する

画像を拡大する

東日本大震災のとき、約8割の人が、ツイッターが「役に立った」「やや役に立った」という感想を持ったという。東海大学情報理工学部の内田理教授は、ツイッターの即時性に着目、リアルタイムでの情報の収集と伝達のシステムを開発・展開している。

文部科学省「地(知)の拠点」に選定された東海大学の地域連携「To-Collaboプログラム」が推進する安心安全プロジェクトは、利用者の現在地の位置情報に基づき災害時地域ハッシュタグ「#◯◯市災害」などを自動付与してツイートを投稿できる「災害情報ツイートシステム(DITS)」と、ツイートされた情報を地図上に表示できる「災害情報マッピングシステム(DIMS)」から構成される「災害情報共有システム」の開発を進めている。後者はツイッター・アカウントを持っていなくても誰でも利用できる。(7)

今後の展開としては、ユーザーインターフェイス(UI)の再設計、平時利用可能システムへの拡張、情報提示のパーソナライズなどとともに、防災教育への活用が期待され、すでに平成29年度、30年度に神奈川県内の中学・高校での展開が決まっている。

(文/有限会社ラウンドテーブルコム Active IP Media Labo、写真/AFPBB News(*を除く))

(1)AFPBB News 関連記事(2016年9月1日)「イタリア地震で倒壊した小学校、ドイツが再建を約束」

(2)AFPBB News 関連記事(2016年11月22日)「外国メディアも速報=福島沖地震と津波」

(3)AFPBB News 関連記事(2016年8月26日)「超微弱な「脈動S波」を初検出 東大・東北大、地球構造解明に前進」

(4)AFPBB News 関連記事(2016年9月13日)「巨大地震、大潮の時期に発生確率上昇か 東大研究」

(5)AFPBB News 関連記事(2016年4月22日)「動画:災害支援でも活用 幕張メッセで最新ドローン展」

(6)人工知能 31巻6号(2016年11月) 「多元的ディジタルアーカイブズと記憶のコミュニティ」