2017年03月14日

国際社会経済研究所シンクタンクレポート

サイバー空間の国際秩序と日本の採るべき対応

サイバー空間でのビジネス展開

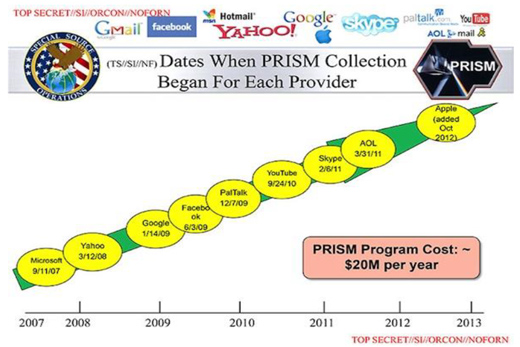

一方、ビジネス面では、特にICT産業は1995年のいわゆるIT革命以降、IBMからウインテル(MicrosoftとIntelの連合)、そしてGoogle、Amazonといった米国企業がリードしてきた。事実上の「世界標準」となった技術を開発した企業は、おもに米国企業であり、彼らは圧倒的に優位な地位を占め、サプライチェーンの中で利益を独占する構造がつくられてきたのである。しかしその裏では、「プリズム」システムで世界中の膨大な数のユーザーの個人情報をNSAに提供する見返りとして前述の米国企業は莫大な資金(図2)を受け取っていたのである。それにもかかわらず、スノーデン事件以降もこのような米国のICT企業を非難する世論は盛り上がらず、時代はIoT(インターネット・オブ・シングス)、ビッグデータ、ロボット、AI(人工知能)などの技術革新により、第4次産業革命へと移っているのである。

(出典)The Washington Post:NSA slides explain the PRISM data-collection program, Participating providers

ここではデータの利活用が付加価値の源泉になる。その中でGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)の米国4大ネット関連企業は、日本はもちろん世界中のユーザーがスマホやPC上で入力するデータや、Webの配信サイトから提供される音声・映像等のいわゆるバーチャルデータを広く収集し、ビジネスで利用している。もちろんこれらの個人情報は現在でもその多くが米国の国家安全保障局(NSA)に提供され、米国の国益に寄与しているのである。

日本の進むべき道

日本は、このような状況下、いかに対処すればよいのか。

改正個人情報保護法(2015年9月成立)によりEUと同等の域外適用も可能となり、日本国内でGAFAなどが収集した個人情報を米国の政府機関に渡しているとすれば、法的取り締まりの対象となる。しかし実際には犯罪証明も困難であり、スマホを使わないわけにもいかず、泣き寝入りするしかない。

ビジネス面では個人のバーチャルデータ収集で日本企業に勝ち目はなく、機械間や企業間での様々なセンサーが生み出すデータ、いわゆるリアルデータの収集と利活用で勝ちに行かねばならない。すなわち工場の稼動データ、都市スマート化のための交通関連データや気象データなどの利活用である。しかしそこでも欧米企業によってプラットフォームの事実上の標準化が進みつつあり、迅速な対応が求められる。

反面、リアルデータの場合必ずしもスマホとつなぐ必要もなく、サイバー攻撃を回避する面からもインターネットの通信方式とは別の方式を使えばよい。そのほうが莫大なデータを高速で送ることも容易にできる。インターネットを使えば世界中と直接つながるため、利便性とコスト面で極めて有利である。しかし、そのメリットとサイバー攻撃を受けるなどのデメリットとを勘案すれば、一定の部分に別の方式を使う余地が十分あると思われ、ここで日本企業の優位性を発揮し、技術革新を行うべきである。

一方、安全保障の面からは、国際テロ情報の提供や隣国からのサイバー攻撃対応では日米協力の強化を図ることが肝要である。しかし他国からの通信傍受や標的型メール対策では、我が国独自の暗号開発強化とAIによる未知のサイバー攻撃への防御の研究開発深化が不可欠となる。これに加え、IoTの進展に対応してシステムや機器の企画・設計段階から事前にセキュリティの確保を盛り込むセキュリティ・バイ・デザイン(Security By Design)を社会全体に普及させることも有用となる。

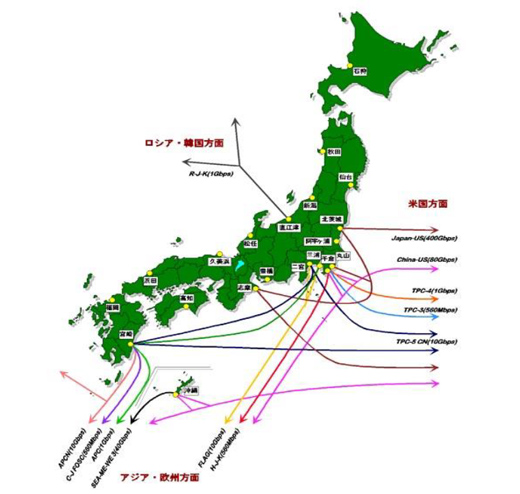

また、将来的には日本の国際データ流通の99%を担っている海底ケーブルの出入り口(図3)に、人工知能を搭載したファイアーウォールを設置し、日本国民の言論の自由、表現の自由、通信の秘密を尊重しつつ、日本の法律を守らない海外サイトをアクセス制限するほか、海外への情報の非合法流出や海外からの不正アクセス、サイバー攻撃を水際で阻止すべきである。空港で入国管理が行われるように、海底ケーブルの出入り口で不正情報管理を行うのである。

これらを実施するうえでは前述のような混沌としたサイバー空間の現状を鑑み、米国とも一線を画さなければならない。そしてそれがサイバー空間における国家主権の主張であったとしても、自らの国を自らが守るという国としての矜恃を示すべきである。

(出典)BB Watch どこまでも徹底取材!! インフラ探検隊 ~海底ケーブルネットワーク(1)KDDIのインフラ