2017年03月14日

国際社会経済研究所シンクタンクレポート

サイバー空間の国際秩序と日本の採るべき対応

インターネットは、そのうえで様々なサービスやコミュニティなどが形成される一つの新たな社会領域、いわゆるサイバー空間となっている。インターネットが国際的に普及する中で、サイバー空間の持つ重要性や価値への認識が高まり、サイバー空間の統治(ガバナンス)の在り方と国際秩序に関して様々な国際機関や国際会合で議論が繰り広げられている。

またビジネスの面においても第4次産業革命を迎え国益と国益のぶつかり合いや対立が顕在化しているのである。

このような状況下、サイバー空間の特殊性を考慮しつつ日本の採るべき対応について、私見を述べたい。

サイバー空間の成り立ちと国際秩序

第二次世界大戦後、国際秩序は国家主権の尊重を基本としてきた。国家主権は他国から内政に対する干渉を受けないことによって成立し、たとえ独裁国であっても、国境内の大部分を実効支配し国民の一定の支持を受けていれば、国連からは一国家として認められてきたのである。

これに対し近年サイバー空間における国家主権の有り無しが議論の争点となっている。

元々インターネットは米国がソ連からの核攻撃に対して、軍内部の情報システムを守るための分散型ネットワークとして安全保障の要求から開発したものである。しかし、ソ連崩壊以後、その軍事的意味が薄れた結果、インターネットの位置づけが変わり、1995年前後に商用化が進められ急激に世界中に普及していったのであった。米国政府はインターネットコミュニティを利用して、あたかもサイバー空間が自由で国境のない世界であるかのように喧伝して、世界の公共財のような幻想を抱かせ普及させていったのである。インターネットが世界中に広まれば広まるほど米国にとってその利用価値は高まるのである。

特に2001年の米国同時多発テロ以降、米国政府はインターネットを世界通信監視システムとするべくその利用戦略を変えていったのである。

したがって、サイバー空間には国家主権が存在しないと主張することは、米国にとって国益にかなうものであったのである。

欧州も日本もこの米国のサイバー空間が自由で国境のない世界であるとの主張に同調していたのであるが、ロシア、中国、途上国の勢力は、次第にこのような主張に反対するようになった。彼らは、サイバー空間での国家主権を主張し始めたのである。サイバー空間での国家主権の主張は、国内でのネット検閲を肯定することでもあり、ロシアや中国にとって自国のネット規制を肯定するために好都合でもあった。また「アラブの春」においてインターネットやソーシャルメディアが民主化運動に大きな役割を果たしたことで、反対に独裁的な新興・途上国においてはネットへの規制や政府のネット管理やネット検閲をさらに強化するためにも国家主権の主張は理にかなったものだったのである。

こうして国連の場においても国家主権の主張が優勢を占めるに至った。また、インターネットの統治においてもドメインネームの管理機関であるICANNに対して、主に中国や発展途上国からその管理を米国主導から国際電気通信連合(ITU)や国連に委譲すべきという意見が出され、国連のインターネットガバナンスフォーラム(IGF)で議論が行われるようになっていったのである。

スノーデン事件とその影響

このような状況下、2013年スノーデン事件によって、米国がインターネットを世界通信監視システムとして利用していることが明らかにされたのである。

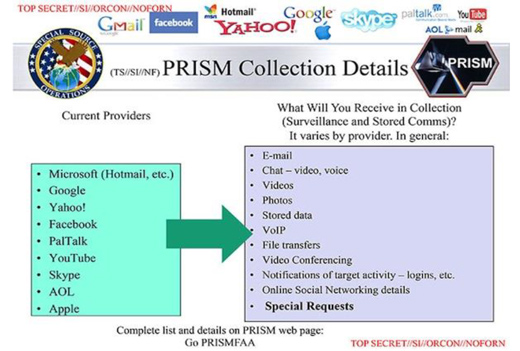

米国の諜報機関である米国国家安全保障局(NSA)は、プライバシーや国家主権、通信の秘密などお構いなしに、米国の主要IT企業(Microsoft、Google、Yahoo、Facebook、Apple、AOL、Skype、YouTube、PalTalk)の協力の下、インターネット等のほとんどすべての通信ネットワークから膨大なデータを傍受し、解読し分析し貯蔵していたのである。(図1)その上同盟国の首相や日本を含む38の大使館・代表部の通信を盗聴・傍受し、加えてネット上の秘密を担保する暗号化のアルゴリズムや技術のほとんどを回避あるいは解読していたという。

(出典)The Washington Post:NSA slides explain the PRISM data-collection program, Providers and data

インターネットが従来いわれてきた「自由で国境のない世界」だとする幻想の裏に隠れて着々と米国のインテリジェンスのツールとしての役割を拡大してきたことが世界中の一般市民にまで暴露されてしまったのである。

そして現在でもインターネットの大動脈であるルートサーバー13台のうち10台は米国政府の監督下にあり、その結果全世界のインターネットを流れる情報の8割以上が米国経由となって、NSAの監視下に置かれたままなのである。

スノーデン事件以降、欧州は米国と袂を分かち、個人情報保護を掲げて域内市民の知的財産とプライバシーを守ることを鮮明にし、域益中心へと舵を切った。

さらに、ロシアや中国といった国々は、インターネットを流れる自国民の個人データを守るため、自国内で発生した個人データは自国のデータベースに保存することを義務付ける法律を制定して、国益を守ろうとしている。

また、いくつかの国はインターネットの基盤そのものを考えなおしている。例えば、国際間のデータ流通の相当な部分が海底ケーブルを通じて行われるが、ブラジルは、米国の国土を完全に迂回するだけでなく米国企業が全く関与しない海底ケーブルをポルトガルに向かって設置する計画に着手した。欧州でも独自のメールサービスやデータセンターを持つべきだという声が高まっている。また最近シンガポール政府は、公務用コンピュータについてはセキュリティ観点からインターネットとの接続を遮断する決定を下した。

以上のような混沌としたサイバー空間に秩序を作ろうと国連や先のG7首脳会議でも話し合いが進められてはいるが、先進国とロシア・中国を中心とする途上国との溝は大きいままであった。

そのような状況下、2014年11月APEC時に世界の二大インターネット大国である中国の習近平国家主席と米国のオバマ大統領の両首脳が会談し、サイバーセキュリティの共通ルール作りの重要性で一致をみたのであった。

その後2015年9月には、米国で習近平国家主席とオバマ大統領が再度首脳会談を行い、米中では相互にサイバー攻撃を行わないことで合意したのである。

また両国はハイレベルでの共同対話メカニズム、すなわちサイバースペースにおける信頼醸成措置を構築していくことも明らかにした。その後12月2日、中国の郭声琨国務委員は米ワシントンでスーザン・ライス米大統領補佐官(安全保障担当)と会談し、サイバー犯罪を取り締まるうえでのガイドラインや、当局間のホットラインの設置などで合意した。

これは、サイバー空間における米中協調の時代の幕開けであり、今後サイバー空間の国際秩序づくりがこの二大インターネット大国によってリードされるかにみえたのであった。

しかし、米国におけるトランプ政権の発足により、現在この米中協調も不確定なものとなっているのである。