2017年03月16日

AFP通信ニュースで世界の「今」を読み解く

忍法「観光立国」の術!情報を賢く活用すべし

2020年に向け、「忍者」を文化遺産として世界に発信していこうと、国や地方自治体、大学、民間団体などが連携する「日本忍者協議会」が、「忍者の日」である2月22日(ニンニンニン)に「忍者日本プロジェクト」を発足。(1) 日本各地の忍者ゆかりの地を巡る「忍者ツーリズム」、忍者の技能や知識を教える「忍者アカデミー」、2018年度内に東京・墨田区で開業予定の「忍者ミュージアム」など、さまざまな施策で訪日外国人観光客の呼び込みを狙っている。

海外で忍者の人気が高いことはご存知だろう。岸本斉史氏の『NARUTO』のファンも多い。遡れば、1967年公開の映画007シリーズ5作目『007は二度死ぬ』にも忍者が登場しており、海外から見た日本のイメージ形成に忍者が少なからず影響していることが伺える。2020年は、日本が観光大国となるチャンスである。そのためのヒントを、忍者人気を通して探ってみたい。

「忍者ツーリズム」と自治体の挑戦

2016年12月4日(日)、忍者姿をしたファンが東京の史跡を巡る<忍者百人衆>が行われた。(3) このイベントのガイドを務めた山田雄司氏(三重大学人文学部教授)によると、実は東京には忍者に関係のある場所が数多くありながら、その存在があまり知られていないそうだ。忍者所縁の土地が明治・大正・昭和と、どのように使われてきたのかを知り、忍者に関心を持ってもらうきっかけとすることも、このイベントの目的のひとつだと言う。大泉氷川神社(練馬区)、腰掛稲荷神社(文京区)、弦巻稲荷神社(同前)、笹寺(新宿区)、西念寺(同前)、穏田神社(渋谷区)、鳩森八幡神社(同前)、鈴降稲荷神社(港区)、といった神社仏閣は、忍者の歴史に関係の深い場所であった。また、住みたい街ランキングで上位に入ることもあり、ラーメン激戦区としても有名な荻窪(杉並区)周辺は、江戸時代は伊賀忍者の領地(知行地)だった。このように、東京には伊賀者・甲賀者と縁浅からぬ土地があちこちにある。<忍者百人衆>はその一部を訪ねるイベントだった。

<忍者百人衆>で街を練り歩く一団の中に外国人の姿があった。友人からこのイベントのことを聞いて申し込んだというジュリアン・ディロード氏は、忍者衣装の着方や散策を楽しんだと語っている。また、同じく2016年に愛知県が観光PRのために募集した「忍者」(有給の自治体職員)には235人が応募し、その85%が海外からの応募だった。最終的に選ばれた6人のうちの1人はアメリカ人男性だった。(5) ディロード氏と愛知県の「忍者募集」、いずれも多くの外国人が、忍者が象徴する日本文化を体験する機会を求めていることを示している。

観光立国に必要な4つの条件とは?

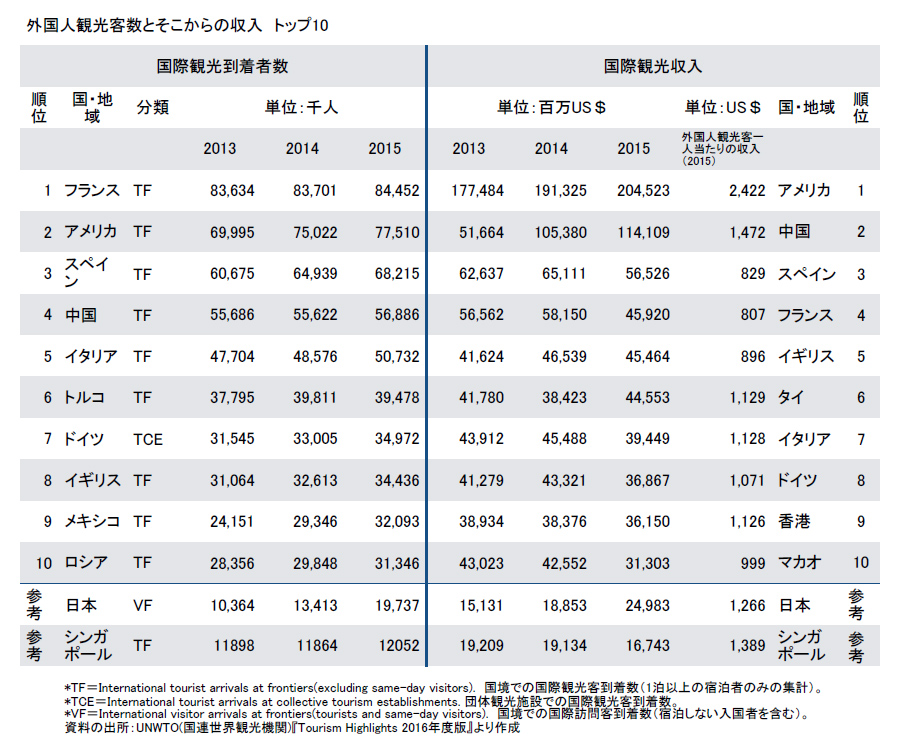

『新・観光立国論』の著者、デービッド・アトキンソン氏は、観光立国の条件として、「気候」「自然」「文化」「食事」の4つをあげており、日本はそれが全て揃っている数少ない国の一つだという。下表を見ると、確かに観光客数の上位に入っている国は、4つの条件の全てか少なくともその複数を満たしている。日本はトップ10に入ってはいない。しかし、四季があり、森林被覆率が7割近く、京都に象徴される歴史遺産が豊富で、忍者がいる。これに和食の人気を考えれば、日本が観光立国の4条件をすべて持っているというのも頷ける話だ。

また、アトキンソン氏は笑顔や接客といった「おもてなし」に注力するより、質の高いコンテンツ(歴史や文化財など)を整えることが重要だと言う。少子化が進む日本が観光立国となる上で、それが重要な条件であるにも関わらず、日本は文化財の活用が不十分であるとも指摘している。

例えばシンガポールは国を挙げて観光立国を目指している。マリーナ・ベイ・サンズ、ボタニック・ガーデン、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイなど数多くの観光名所(コンテンツ)が作られている。また、ミシュランガイド初のシンガポール版が出されるなど、「食事」についても世界に発信しはじめている。(6)

ただ、シンガポールの観光名所は歴史的に生み出されてきたものではなく、観光政策のために近年作られたものである。(7) それに比べ、歴史的文化財の豊富さなど、「文化」面だけをとっても、日本は観光において、より大きな潜在力を持っていると言えるだろう。「和食」の人気は言うまでもない。

それでも、これといった歴史遺産がないという条件の中で取り組んでいるシンガポールに学ぶことは大きい。もう一度、前述の表を見てほしい。シンガポールは観光客数と収入のいずれでも、トップ10には入っていない。それは日本も同じだ。しかし、国土面積は東京23区とほぼ同じで、人口は日本の23分の1という同国が、2015年には1200万人を越える観光客を呼び込んでいる。この数字は、同じ年のマレーシアの約半分であり、また2014年の日本に近い。そして、観光客一人当たりから得られる収入、要するに客単価は、2015年において日本より123USドル高い。客単価が高い観光客が訪れている、前述のコンテンツが人気を集めている等、様々な理由が考えられる。