2017年05月23日

AFP通信ニュースで世界の「今」を読み解く

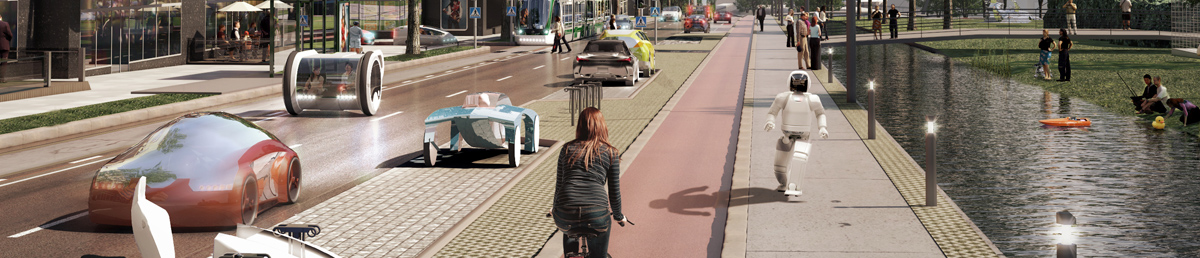

モビリティ・イノベーション! 街と道から始まる社会変革

速く、遠くへ。二足歩行を始めて以来、人類はスピードを追求し続けてきた。今年1月、米国の新興企業ハイパーループ・トランスポーテーション・テクノロジーズ(HTT)は、チェコのブルノ市からスロバキアの首都ブラチスラバまでを超高速交通システム「ハイパーループ」で結ぶ予備調査に入ると発表した。ハイパーループは、乗客が乗るカプセルを、減圧された円筒内部にあるレールに沿って時速1200キロで走らせるシステム。構想の提唱者イーロン・マスク氏は、電気自動車メーカーのテスラ・モーターズと宇宙開発企業スペースXの最高経営者(CEO)だ。(1)

一方、日本では少子高齢化に伴う公共交通の衰退、交通事故、渋滞等、交通にまつわる問題は多様化し、「速さ」だけでなく安心・安全を担保する「かしこさ」が街や道にも求められている。欧州諸国における移動(交通)と生活(街づくり)の統合への取り組み例から、日本の都市計画や交通、今後のあり方を考えてみよう。

地方創生とモビリティ

地方都市を訪れると、もちろん中心街の賑わいがある都市もあるが、かつての中心街が昼間でも人通りまばらなシャッター街と化していることも多い。2014年に発足した第二次安倍内閣が地方創生を打ち出し、各地方都市が中心市街地を活性化しようと様々な施策に取り組んでいる。街に人を呼び込み、街中で活発に移動してもらうには、交通と街づくりをどうすればいいのだろう。

1970~80年代、フランスをはじめヨーロッパの都市は空洞化・老朽化の問題を抱えていた。20世紀、大量生産された車は旺盛な経済活動を生み出し、個人の生活を自由で便利で豊かなものにした。しかし、膨大量のCO2を排出し、家庭の消費エネルギーの大部分を占めるという側面もある。空間効率も悪い。かつての都市開発は車のためだったが、近年のヨーロッパの都市では優先順位が「環境と人」に替わっている。パリの道路にはバス専用レーンやバス・タクシー等公共交通と自転車の専用レーンがある。

欧米の地区交通の歴史をたどってみると、時代のニーズに合わせて様々な政策が展開されてきたことがわかる。19世紀末イギリスのハワードが提唱した田園都市論、20世紀初頭アメリカの近隣住区論に基づくラドバーン計画では、歩行者と車の分離が行われた。その後、1960年代ドイツのトラフィックセル方式、1970年代スウェーデンのゾーンシステム、オランダのボンネルフ法、1980年代ドイツのゾーン30など、歩行者優先、車の減速で、歩行者と車が共存化を図った。日本のニュータウンの生活道路もその流れにある。(2)

1970年代までのフランスは日本と同様、中央集権一極集中の強大な官僚国家だったが、1980年代の社会改革により、LOTI(国内交通の方向付けの法律)が制定され、60年代からの車中心政策で撤去された路面電車が現代トラムとして復活、1985年ナント、1989年ストラスブールで導入された。その後は急ピッチで導入され、昔は48都市で走っていたのが3都市にまで衰退したところから現在は30都市程度に復活している。

トラムが走ると街はどう変わるのか。特色あるデザインを凝らしたトラムが街の顔になるだけではない。多くの人が歩き活気溢れる街になる。郊外では専用レールを高速で走り市街では路上を低速で走行するトラムは、郊外と市街をダイレクトにつなぐ便利な移動手段だ。駅前商店街がトランジットモールになり、街に賑わいをもたらす。フランスのトラムは駅に併設された駐車場で車からトラムへの乗り換えも便利。トラムとバスの連携も良好だ。運賃は廉価でサービスも行き届いている。こうした施策を組み合わせることでトラムは車に対抗できる魅力的な交通手段となり、街に人を呼び込むことに成功した。(3)

フランスに限らずヨーロッパで路面電車は再評価され、ライトレール(LRT)として規格改良されているものも多い。日本でも、次世代型路面電車ことLRTを活用した街づくりが注目されている。もともと駅の南側では路面電車が100年以上も運行を続けてきた富山市では、2006年から駅の北側でも第三セクターによりLRTが導入され、街の活性化に貢献している。愛媛県、松山市では60年代のモータリゼーションにも淘汰されずに生き延び、2001年に復元した坊っちゃん列車など観光客に人気の車両が道後温泉を中心とする観光地と松山市駅、JR松山駅前の間の便利な足となっている。