2017年06月15日

AFP通信ニュースで世界の「今」を読み解く

世界の就活&転職事情、日本とどう違う?

世界の労働市場を強く意識した新しい就職活動のあり方を指して「セカ就」というそうだ。従来の日本と世界の就活・転職事情を比較し、これから必要とされる働き方について考えてみよう。

日本の就活と転職事情

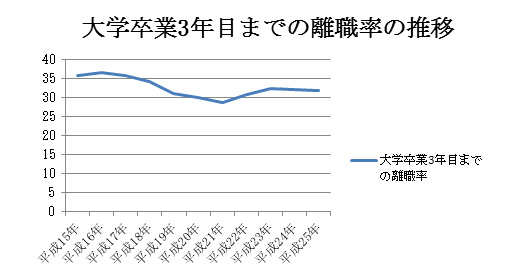

今年も6月から大学生の就職活動が解禁になっている日本。大学内には就職課やキャリアサポートセンターがあり、求人やインターンなどを取り扱う。また、ハローワークといえば以前は中途採用が中心だったが、現在は新卒応援ハローワーク(1)にも力を入れており、経済産業省は全国にジョブカフェを作って運営するなど、大学や行政機関が学生の就活を応援している。このように日本では新卒の一括採用に力を入れているが、そのような国は世界では珍しいと言われる。また、雇用形態として終身雇用が日本的経営の一つとして世界に知られ、転職はほとんどないと考えられてきた。ところが今や、入社後3年での離職率は30%を超えている。(2) また、離職はしなくても、副業を認める企業が増えており、従来の雇用形態から今後何らかの変化が起こっていく可能性は大きい。

一方で日本では、転職は年齢が高くなればなるほど難しくなる。離職率は30歳を過ぎると10%を切っている。(3) 平成27年度に雇用システム改革と少子化対策の一環として政府の委託で行われた海外調査の報告書(4)を見ると、海外では日本と違って、終身雇用はほとんどなく、日本の学生が行っているような就活はなく、転職が盛んというイメージが裏付けられる。日本とはかなり事情が異なる海外での就活や転職事情と比較しながら、今回は日本におけるこれからの就活や転職を考察してみる。

世界に目を向ければチャンスは広がる

日本で一斉に就職活動が解禁された6月1日、フランスからはこんなニュースが入ってきた。

フランス中部、ワインの名産地として知られるブルゴーニュ地方ディジョンのワイン専門ビジネススクールでは学生の3分の1近くが中国出身。ブドウ栽培に関する知識や、英語のテイスティング用語を習得し、フランスでワインの学位を取得すれば、中国国内では新興のワイン業界で就職活動をする際に有利なのだという。フランス側からも、中国人学生はフランスワインの未来の顧客でありPR役として歓迎されている。ワイン学校がアジアと欧州の学生らの人脈づくりの場となっている。(5)

世界の多くの国々では一括採用は行われていない。そのため、インターンが重要になってくる。(6) 海外の企業では、業種別の採用や、ジョブ・ディスクリプションが明確で欠員が生じたら募集するというのが一般的。ここで重視されるのが、雇用される者の専門性の有無だ。これはインターンにも当てはまる。高い専門性を持つ大学生を有給インターン生としてリクルートすることが企業の将来を決める。

昨年6月、米国防総省のウェブサイトで、セキュリティー上の脆弱性138か所が発見された。発見したのは、報奨制度(バグ・バウンティ―・プログラム)「ハック・ザ・ペンタゴン」に集結した、コンピューターに精通した米国人1410人によってだった。参加者の一人で18歳の若者は、高校に入ってからバグ・バウンティ―・プログラムに参加するようになり、大学ではコンピューターサイエンスを学ぶ予定だという。たとえ賞金を手にすることはできなくても、このプログラムは人脈づくりの点で「信じられないほどの報酬」になったと話し、企業の人事担当者から夏のインターンシップ参加の打診があったと明かした。(7)

高い専門性を持つ学生をインターンとして参加させ、将来的にその企業でエンジニアとして勤務することを期待する。このようにジョブ・ディスクリプションを明確にした業種別採用のため、同一職種同一賃金が実現されている。その結果、転職は比較的容易になる。特に高い専門性を持つ者は国境をまたいで転職することが一般的になりつつあり、日本とりわけ東京でも既にその傾向は出ている。東京で働く外国人の数は、厚生労働省の調べによれば、2014年には約23万人にのぼり、2008年の2倍になっている。(8)

企業にとって外国人の雇用は、ダイバーシティの観点からも有益だ。女性の雇用促進と並んで、専門性の高い外国人の雇用増大も予想される。また、転職事情はテクノロジーの発展によっても大きく変わる可能性がある。