2017年06月22日

先進事例が物語る、AI・IoT活用ビジネスの最前線

売上高3兆円を目指すダイキン工業のIoT戦略、現場で実現した「サービスの発想転換」とは

2020年度に売上高3兆円、営業利益率12%を目指す、空調機/化学製品の世界的メーカーのダイキン工業。同社の戦略経営計画「FUSION20(フュージョン・トゥエンティ)」では、重要テーマとしてIoTの活用を掲げており、2017年度内にIoT/AI技術者100人を社内外から集めるという方針も打ち出した。注目すべきは、すでにサービスを提供する現場でもIoT活用が進んでおり、省エネ大賞を受賞したプロジェクトが生まれているという点だ。25年前から同社が提供していたセンシング技術を活用した「温故知新」の取り組みについて、プロジェクトを推進した西日本サービス部 e-ソリューショングループの木下 敬雄 氏と吉野 育久子 氏に話を聞いた。

e-ソリューショングループ

木下 敬雄(きのした たかお)氏

IoTを経営の重要テーマに据えるダイキン工業

──まずは、御社のIoTへの取り組みについてお聞かせください。

木下氏:

弊社は、2016年6月に2020年までの戦略経営計画「FUSION20」を発表しましたが、これを実現するためには、IoTへの取り組みが不可欠だと考えています。

FUSION20では、基本的な枠組みの一つとして「技術・モノづくりの高度化」を挙げており、重点的なテーマとして「TICを核とした切れ目ない差別化技術・商品の創出」と「空調事業を支えるモノづくり力の強化」を掲げています。

TICとは、2015年の11月にオープンしたテクノロジー・イノベーションセンターという研究施設のことです。異業種・異分野の技術を持つ企業や大学、研究機関との連携・提携を通じて、技術革新を生み出すことを目的に設立されました。現在は約700人の技術者が、さまざまな研究を同時並行で行っています。

画像を拡大する

TICでは社外の大学や企業との共同研究も積極的に進めており、たとえばNECさんとは、AI・IoTを用いて知的生産性を高める空気・空間の実現に向けた共同研究を行っています。

弊社が持つ「空気を最適にコントロールする技術」と「空気・空間が人に与える影響に関する知見」と、NECさんの有する顔認識技術を活用し、人の表情や声から、その場の空間が快適かどうかといった人の「感情」や「体調」をAIで分析し、空調を制御するという実証実験です。

画像を拡大する

──IoT活用のソリューションとしては、すでに御社は「DAIKIN D-irect(ダイキン・ダイレクト)」や「あんしんスカイエア」など、空調機器とインターネットを接続するサービスを提供されていますね。

木下氏:

はい。ネットワークに接続して情報を収集したり遠隔操作したりすることには、以前から取り組んでいます。たとえば、「エアネットサービス」という空調機器の省エネ制御から保守管理まで一括で遠隔操作するサービスは、1993年から提供しています。

当時は電話回線しかありませんでしたが、エアコンのガスの圧力や室外機の温度などをセンサーで取得し、異常を検知したらサービスエンジニアが2時間以内に急行するサービスです。その意味では、25年前から、現在のIoT的な取り組みを続けてきたといえますが、今後は空調機のようなハードウェアを提供するだけでなく、快適な空間を提供するための「サービスでの差別化」も必要になってくると考えています。

IoTで老人福祉施設の空調機の電気使用量を16%削減し、省エネ大賞を受賞

──すでに御社では現場でもIoTビジネスが動いており、経済産業省が後援する省エネルギーセンター会長賞(省エネ大賞)を受賞したIoT関連プロジェクトもあると聞きました。これはどのような取り組みだったのでしょうか。

木下氏:

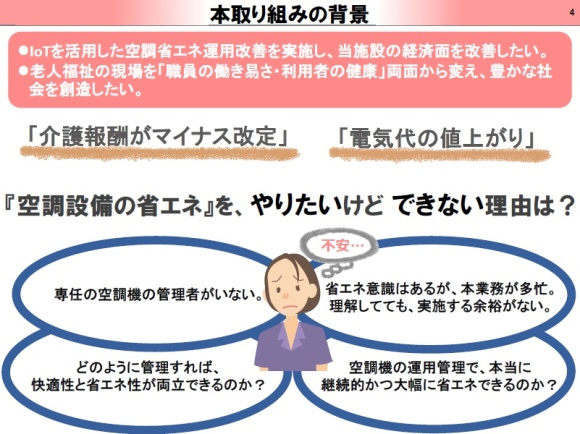

大阪府内の特別養護老人ホーム様で、IoTを活用して空調の省エネを実現した事例になります。背景には、介護報酬のマイナス改定や電気料金の値上がりなど、施設を取り巻く厳しい環境があります。

画像を拡大する

老人ホームをはじめ、多くの施設ではエアコンが24時間365日稼働しています。こうした施設では、以前からも省エネで電力コストを削減したいという強い要望がありました。しかし、空調機を見る専任の管理者がいるわけでもなく、職員の皆さんは本業で多忙ですので、コスト削減の意識はあっても、なかなか実施する余裕はなかったのです。

それに、設置から10年が経過していた空調機のため、使い方を変えることでどれくらいの省エネを実現できるのか、不安視する声もありました。しかし、今回の取り組みを通じて、最終的には空調機を機器更新することなく、16%もの電力削減に成功しました。

──具体的に、どのようなことを実施されたのでしょうか。

吉野氏:

大きく3つあります。まず、使用されていた空調機は納入より10年程経過していたので、経年劣化した部品を交換し、室内機を洗浄することで機器本来の性能へ回復させました。

e-ソリューショングループ

吉野 育久子(よしの いくこ)氏

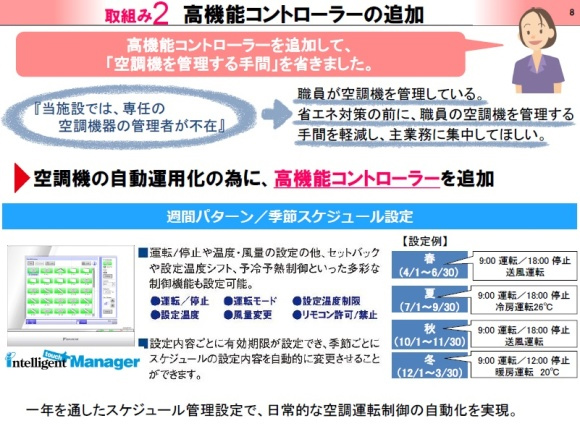

次に、空調機に高機能コントローラーを追加しました。これは、運転/停止や温度・風量などを、スケジュール管理できる装置です。そして、このコントローラーと我々のセンターをインターネットで結び、エアコンの毎日の運転状態をセンターに蓄積すると同時に、コントローラーを介してセンターからエアコンを制御できるようにしました。

画像を拡大する

また、センターでは毎日の気象データを取得し、不快指数の数値に応じて最適な運転ができる仕組みも構築しました。

さらに、老人ホームのパソコンからセンターに蓄積したデータを確認できるようにし、自分たちがエアコンをどのように使っているのかを職員の皆さん自身で把握できるようにしました。そして、お客様との対話・協議を通じて運用を決め、センター側からエアコンを制御して、省エネ運用を実現しました。