先進事例が物語る、AI・IoT活用ビジネスの最前線

ヤンマー流リーダーシップとIT人財の育成方法とは?(後編)

さらなるグローバル化、ビジネスモデルのB2B2C化、エレクトロニクス系やソフトウェア系の技術の深耕、M&Aの進展、売上規模1兆2000億円の達成という5つの経営課題と、それを達成するためのIT戦略を掲げているヤンマー。その戦略策定の中心となったのが矢島孝應CIOだ。後編では同氏に、今後のIT投資の方向性とITガバナンスに対する考え方、およびCIOとしてのリーダーシップと後継者の育成方法を中心に話を聞いた。

(前編はこちら)

SPEAKER 話し手

ヤンマー

矢島 孝應 氏

執行役員

ビジネスシステム部長

CIO自身が現場を見に行く意味

──テクノロジーの変化をどうやって見据えていますか。

矢島氏:たとえばAIなら、それをどう使うかから入るのではなく、まず能力(ケーパビリティ)をしっかり理解するようにしています。そのケーパビリティと自社にある潜在的なニーズをどう合わせていくかという目で見るわけです。そのためには潜在的なニーズを引き出さないといけません。そしてそれは、CIOが自ら現場に出かけていかないと見つからないと考えています。

たとえば、最近ではタイの地方農家を回りヒアリングしました。ヤンマーユーザー、競合他社のユーザー、トラクターを導入していないが検討中という方々などさまざまです。我々はITの専門家なので、マーケティング部門からは出てこないようなアイデアが、現場に行くだけで3つぐらい見つかりました。

一例を挙げると、LINEを使ったサポート網の構築です。タイにディーラー・ネットワークを構築しようとすると、かなり広域になりますので、コストも時間もかかります。一方、ユーザー側の意見では、故障してもサービスセンターにいちいち電話するのは面倒だと言います。

話を聞いている最中に相手の様子を見ていると、タイでは地方でもみなスマホを持っていて、LINEでやりとりしていることが分かりました。LINEなら簡単にサポート情報を共有できますし、故障箇所の写真も送れます。さらに製品の使い勝手も口コミで広がります。これを生かさない手はないと感じました。CIOが現場に行くことで、こうしたアイデアが出てきますし、プロトタイプの開発を即決できます。

後継者育成のための取り組み

──このような感覚を持つ後継者をどうやって育成するのでしょうか。

矢島氏:その点は世のCIOが共通して持っている悩みでしょうね。私の場合は、子会社も含めて300人いて、この中から候補を選抜していますが、誰がふさわしいのかまだまだ見極めていく必要があります。

ここ2年間、メンバーには3%の時間を新しい仕事のアイデアを出すために使えと言っています。実現のための投資もするし、失敗も全然構わないとしていて、むしろ早い失敗には価値があると思っています。

こちらからの指示でなく、自分からやりたいという人を探すための取り組みですが、ミスが怒られる「守りの世界」でずっとやってきた人たちに、この挑戦はなかなか難しいようです。ですが「デジタル感覚」を持っている人でないとCIOは難しい。ここが悩ましいところです。

──では、どうやって人財を育成していったらいいのでしょうか。

矢島氏:できれば経営を経験させていくことが大切だと感じています。それに加えて海外経験が必要になります。そこで中堅や若手を今どんどん海外へ行かせています。

海外経験がいいのは、守備範囲が必然的に広がらざるを得ないからです。1997年から2002年まで、私がアメリカ松下に行ったときには、CEOとやりとりをしながらIT戦略の策定から日本人出向社員のPCの面倒まで見ていました。事業部門からはお客さまのところに同行してくれという要請があったこともあります。こうした経験が生きてくるので、若手をどんどん海外に行かせています。

CIOに関していえば、結局ITを使ってプロセス改革ができるかどうかが最大の条件です。ですので、プロセス改革センスのいい人をCIO候補に上げて、育てていこうと考えています。

IT部門として押さえておくべき5つの領域

──デジタル化に不可欠なデータ分析についてはどうでしょうか。

矢島氏:IT部門でデータ分析を誰に任せるかというのも、後継者を育成するのと同様に難しいことです。それはそれで進めていますが、基本的には「データの民主化の推進」だと考えています。やってみたいという人にどんどんデータとツールを開放していく。実際BIツールを開放したら、経理部門のスタッフがものすごく面白い分析をしてきました。 こういう人財を掘り起こすことも重要なミッションだと考えています。

──データ分析基盤についてはどういう方針ですか。

矢島氏:分野ごとに最適と思うツールを使いながら、見極めていこうとしています。データを物理的に統合しようという気はありません。分散したデータをツールで論理的に統合しながら、できるだけクラウドに置こうと考えています。

──一方で、事業部門に委ねすぎるとガバナンスが効かなくなります。その辺はどのように部門をまたいだ支援を行っているのでしょうか?

矢島氏:もちろんIT部門として押さえておかないといけないところは押さえます。この5つだけは絶対にIT部門を通してくれというのがあります。1つはネットワーク。勝手にネットワークを引くなということです。2つ目はサーバなどの領域です。新しく導入するときには、必ず打診するようお願いしています。3つ目は情報の配置です。どういうデータをどこにどう持つのかを申告してもらっています。4つ目はセキュリティです。セキュリティについてはIT部門で整備すると主張しています。最後は運用と展開です。これらについては、最初から相談してもらうルールにしています。

この5つを押さえておけば、だいたいのことは把握できます。また、現場側もこれらは面倒なので、IT部門がやってくれるならお願いしたいと考えるようです。さまざまなプロジェクトのオーナーも、基本的には情報システム部門ではなく、CTOやCFOになってもらっています。

自社製品で取れないデータ入手に投資していく

──今後はどんな領域にIT投資をしていきたいと考えていますか。

矢島氏:投資を決める一番のポイントは、どれだけユーザー支援につながるのかということです。そこを販売代理店任せではなく、メーカーの我々が主導しなければなりません。

2000年ごろにサプライ・チェーン・マネジメント(SCM)が流行りだして、開発、購買、生産、販売、サービスを連携しました。社内分業が進み、それぞれの領域で努力しているものの、情報連携ができていないのでムダが発生していました。これを解決するのが、サプライチェーンマネジメントですが、これは社内の効率化でした。

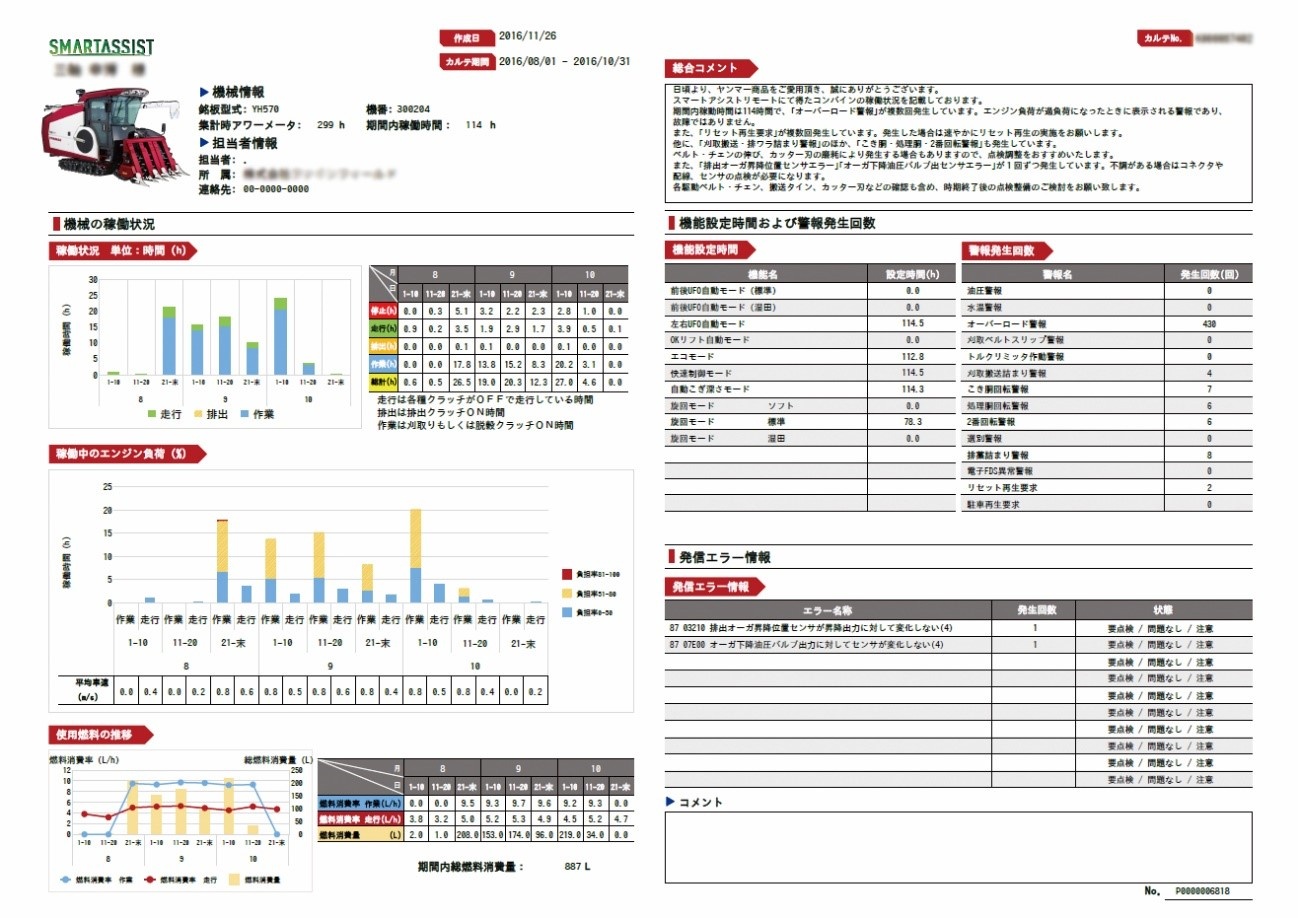

IoTは社内連携もさらに強化できますが、それだけでなくお客さまの行動も分かるようになります。ですが、ここに大きく3つの課題があります。

1つ目は、どうやって顧客内シェアを100%に近づけるかということです。たとえば農機で言えば、違うメーカーのトラクターとコンバインを使うこともありますが、お客さまの全行動が見えないのでサポートしきれない面が出てきます。2つ目は、たとえば20年持つ農業機械の場合、買い換えるまでに20年かかります。この間に「見えない機械」をどうカバーするのか。3つ目はマシンを使っている状況は分かるが、手作業の状況は分からないこと。Google Glassを付けるのか、服にセンサーを付けるのかは分かりませんが、手作業のデータも取らないと、ユーザーのすべての行動に関するソリューションを提供できません。

ヤンマーの機械以外で取れるデータを活用することで、ユーザーが良い農作物をより効率的に生産でき、それはさらにその先の消費者の利益につながります。したがって、今後は自社製品以外でのデータ入手に投資していかなければならないと考えています。

──データを買うということも視野に入れているのでしょうか。

矢島氏:これからは必要でしょう。さらに将来はデータを取るために、みんなでお金を出すようになると予想しています。そうなると、もっとデータが民主化されていきます。

今でも技術的にはどんなデータでも取ろうと思えば取れます。しかし、コストをかけてデータを収集し、それを分析してペイするのかという問題があります。したがって、複数の企業で資金を出し合ってデータを収集し共有すれば、ペイする範囲も広がるのではないでしょうか。最初は災害動向など公共性の高い分野から始まると思います。

──本日は貴重なお話をありがとうございました。

(聞き手:ビジネス+IT編集部 松尾慎司)