マイナンバーカードは安全・便利・低コストなインフラ!

新ビジネスや医療連携への応用事例とは

意外と知られていないことだが、マイナンバーカードには世界最高レベルのセキュリティを有する電子証明書が格納されている。この機能を利用して様々なサービスを提供する一般企業もセキュアな公的個人認証サービス(JPKI)を利用できるため、新たなビジネスチャンスへの期待が高まっている。ここでは既に実証実験が進んでいる、このセキュアな仕組みを活用したデジタルチケットへの応用や、地域をまたいだ医療情報連携のユースケースの紹介をはじめ、社会の仕組みや様々な業界での新しいビジネスの可能性を探る。

デジタル空間で「自分が自分であることを証明する」には

インターネットをはじめとしたデジタル技術は、企業活動や日常生活のあらゆる場面で利用されており、私たちの暮らしに不可欠な社会インフラとなっている。PCやスマートフォンでのEコマース(電子商取引)が日常化した今、インターネットでモノを売買したり、コンサートやスポーツ観戦のチケットを申し込んだりした経験のある人も多いはずだ。

だが、便利さの反面、顔が見えないオンラインでのやり取りには大きなリスクもつきまとう。例えば、他人による「なりすまし」やデータの「改ざん」である。これらの被害を防ぐには「自分が誰なのか」をきちんと証明する「本人確認の手段」が必要となる。

インターネットを含むデジタルの世界で「自分が自分であることを証明する」手段として、大きな期待を集めているのがマイナンバーカードだ。

マイナンバーカードは、行政の効率化や生活の利便性向上などを目的に、国民一人ひとりに与えられるマイナンバーを記載した身分証明書で、本人の申請により地方公共団体から無償で交付される。

デジタルの世界でマイナンバーカードが注目される理由──それは、そのICチップの中に電子証明書が格納されており、それによって公的個人認証サービス(JPKI:Japanese Public Key Infrastructure)という仕組みが利用可能となるからだ。

JPKIとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続きなどを行うため、第三者によるなりすまし申請や電子データの改ざんを防止しつつ、本人確認を行う手段である。

よく混同されがちだが、マイナンバーとマイナンバーカードは、まったく用途が異なる。マイナンバーカードの裏面には確かにマイナンバーの記載がある。しかし、カードのICチップに搭載された電子証明書を利用する際は、マイナンバーそのものは利用しない。また、マイナンバーは様々な法定調書に記載(コピー)するのに対し、電子証明書に記載される公開鍵のペアとなる秘密鍵は、コピー不可となっている。マイナンバーカードを使うということは、一般的にはこの電子証明書、つまりJPKIを使うことを指すことが多い。

「電子空間で行政サービスを提供する際には、選挙権の有無や保険の資格など、人によって異なる義務や権利に基づいて厳格に行う必要があります。そのためIDやパスワードなどよりもさらに強固な個人識別が必須です。地方公共団体による対面での身元確認を行った上で提供される電子証明書を使うJPKIとマイナンバーカードは、電子空間での本人確認を確実に実施できる最高レベルのデジタル身分証明書です」と説明するのは、次世代ICカードシステム研究会の会長を務め、マイナンバーカード利活用推進の第一人者である東京工業大学教授の大山 永昭氏だ。

社会情報流通基盤研究センター 兼

未来産業技術研究所

教授 大山 永昭 氏

JPKIをうまく使えば、本人も「自分の情報が電子空間のどこにあり、どう使われているのか」を把握し、紙より迅速かつ効率的に修正・アクセスできるメリットがある。つまり、マイナンバーカードは“個人の権利”を行使するデジタル身分証明書でもあるわけだ。

デジタルチケットでは不正転売防止・本人確認の簡素化が可能に

国が整備したこのセキュアなインフラを企業でも活用し、サイバー空間上で「本人だ」という証明ができれば、私たちはもっとデジタルの恩恵を受けられるようになるという。

既にそのための実証実験も進んでいる。例えば「デジタルチケット」への応用だ。

「デジタルチケットは、マイナンバーカードとJPKIを利用してコンサートなどのチケット購入から会場への入場までの一連のプロセスを電子的に行う仕組みです。購入時にチケットとマイナンバーカードの電子証明書がひも付けられるため、不正転売を防止できる他、マイナンバーカード1枚で当日の本人確認を簡単に済ませることができます。また、急用や急病で行けなくなった場合など、最後の最後まで電子空間を介して他者に空席を譲り渡し、有効利用できることも証明されました。

JPKIは国際標準に準拠した規格でもあるため、欧州やアジアで発行されているPKIカード(デジタル身分証明書)との相互運用性も高い。インバウンド(訪日外国人観光客)が持つPKIカードを国際イベントのチケット発行や入場時の本人確認に適用すれば、より利便性の高い「おもてなし」のツールとしても使えるでしょう」(大山氏)

医療保険の資格確認から医療費の支払いまでをマイナンバーカード1枚で完了

医療分野への応用も可能だ。

例えば病院では、健康保険証、診察券、支払いにクレジットカードを利用するほか、紙の処方箋を受け取り、薬局では処方箋と健康保険証を確認してもらうといった手続きを当たり前のように行っている。このため、多くの人が複数の病院の診察券や健康保険証を財布などに入れて持ち歩いているはずだ。マイナンバーカードは、これらをワンカード化する可能性を秘めている。

そのための実証実験を行ったのが、山形県酒田市にある「日本海総合病院」である。

2008年に旧県立日本海病院と旧酒田市立酒田病院が再編・統合して設立された同病院は、高度先進医療に力を入れ、PET(Positron Emission Tomography)センターにおいて、がん治療の強化や早期発見のための検診拡充を図っていることで知られる。

病院長の島貫 隆夫氏はマイナンバーカード実証実験への参加について、「患者の負担を少しでも減らすことができるのではという期待があった」と説明する。

日本海総合病院 病院長

心臓血管外科 島貫 隆夫 氏

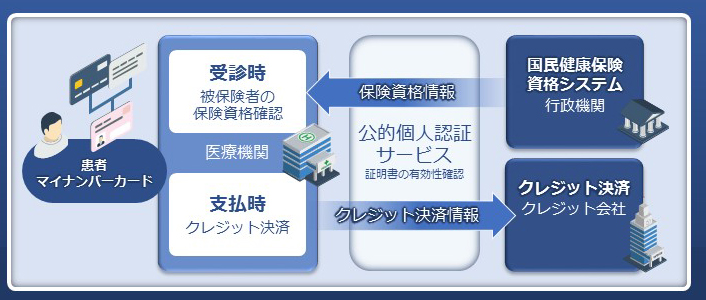

モニター数280名を対象に、健康保険証とクレジットカードのマイナンバーカードへのワンカード化を想定して行われた実験では、患者自身が受付に置かれたカードリーダーにマイナンバーカードをタッチすることで、ネットワーク経由でその患者の医療保険の資格確認とクレジットカードでの支払い処理をスピーディーに行える環境が用意された。

その効果について、同院の佐々木 邦義氏は次のように話す。

「マイナンバーカードを使うことで、患者さんをお待たせする時間が確実に短縮しました。通常、月初の再来受付なら窓口で健康保険証をお預かりし、バックヤード端末で被保険者番号を照合し、合っていればそのままお返ししますが、被保険者番号等に変更などがあった場合は再入力を行い、入力が間違っていないかダブルチェックをした後で、健康保険証のコピーをとってお預かりするといった一連の作業が必要です。通常ならここまで最低3~5分かかっていたものが、マイナンバーカードならワンタッチで終了します」

日本海総合病院 医療情報課

情報システム係長 佐々木 邦義 氏

医療費決済に関しても、クレジットカードの専用窓口でマイナンバーカードをタッチして行えるため、混雑している時間帯でも待つ時間が大幅に減ったという。

さらに大きな変化がレセプト(診療報酬明細書)審査のリアルタイム性である。

「毎月、国民健康保険連合会などの審査機関に提出するレセプトの中に、被保険者番号の誤りや医療保険資格の喪失などを理由に返却されてくるものが数十件は発生します。そうした場合は患者さんに電話などで確認をとった上で翌月に再提出しますが、その間の事務作業がかなり煩雑となります。その点、マイナンバーカードならオンラインでリアルタイムに医療保険資格の確認が行える、かつ、確認の履歴が確証として残るので、病院や薬局側でも事務作業の効率化や負担軽減につながります」(佐々木氏)

実証実験のモニターを対象としたアンケートでは「便利」が75%、「支払いにかかる時間が短い」が71%と高い評価が得られたという。医療機関でのマイナンバーカード活用には、患者側・病院側双方に高いニーズがあると考えられる。

また本実証では、PIN(暗証番号)を入力することなくカードをかざすだけでアクセスできる「PINなし認証」も検証された。マイナンバーカードにはJPKIのPINなし認証機能が実装されており、例えばカード保有者が意識不明やケガなどでPIN入力が困難な場合でも確実な本人認証が行える。なお、事前に正式登録された特定の機器でのみ「PINなし認証」が行える仕様となっている。

地域をまたぐ医療情報連携をセキュアに実現可能に

医療分野ではさらなる可能性も広がる。

性別や年齢などの基本情報、既往歴や服薬歴などを個々人にひも付いたデータとして統合し、医療従事者や本人がクラウド上のデータベース経由でセキュアに参照・利用できるようになれば、個人の疾病や健康状態に合わせた最適なヘルスケアサービスが、住む場所を問わず生涯にわたり受けられるようになるからだ。

ただし、その構想の実現には全国レベルの医療専用ネットワークを構築し、患者が「本人である」ことの証明と、保健医療関係者が医療情報を参照する「資格を持っていること」の証明が必要になる。これを叶えるのがマイナンバーカードとHPKI(Healthcare Public Key Infrastructure:保健医療福祉分野公開鍵基盤)である。

医療の情報共有という観点では、日本海総合病院はすでに2011年に山形の庄内地域(日本海の沿岸地域)において、全国有数の地域医療情報共有ネットワーク「ちょうかいネット」に参画。5病院を含む126施設をつないだ情報共有の登録患者数は、約3万人にのぼっている。

「本院が位置する庄内地域は神奈川県と同程度の面積ですが、人口は1/30以下で医療機関も少ない。そうした環境下で医療の質を担保し、患者さんへのサービス向上を図るには、地域内の医療機関や診療所、介護福祉施設などが、医療情報を共有し、急性期から回復期、在宅医療に至るまで切れ目のない医療サービスを提供することが必要なのです」と島貫氏は説明する。

この実績と経験をふまえて同院は、より広範な医療連携の技術と運用課題を探るため、マイナンバーカードの実証第2弾として、山形県外にある群馬大学医学部附属病院(前橋市)との間で医療情報共有とマイナンバーカード(JPKI)/HPKI活用の実証実験を行った。

用意されたシステム環境では、患者は自身の受診履歴に基づき、情報を保有する各医療機関に対し、マイナンバーカードで情報参照の同意や医療保険資格の本人確認を行う。また、医師はHPKIカードによってアクセス認証を行いながら、患者情報の登録や参照を行う仕組みだ。実証では技術や運用面で大きな問題は発生しなかったという。

「実際に本院の患者さんの中には特定の治療のため距離的に離れた群馬大学医学部附属病院に通っている方々がいらっしゃいます。そうした場合、現在は患者さんがこちらに戻ってくる際に検査画像を記録したDVDをお持ちになり、本院のPACS(医用画像管理システム)に取り込んで見ています。対応中、患者さんをお待たせしてしまう上、限られた医療スタッフが、こうした作業にかける時間やコストは想像以上に大きな負担となっています。しかし今回のような環境が実用化されれば、患者さん本人の同意のもとで、各医師が必要な医療データをクラウド上で参照しながら、シームレスに診療できるようになります」と島貫氏は評価する。

将来的に全国レベルの医療専用ネットワークが構築されれば、旅行や転勤によって異なる地域に移動した際にも、自分の既往歴や最新の診断情報、処方箋データなどを基に、より正確な診断と治療が継続的に可能となると期待されている。

国が作ったセキュアなインフラを利用する

医療保険資格のオンライン確認や、医師や看護師であることを証明するHPKI以外にも、様々な資格を、JPKIを用いて証明することも可能だ。

例えば弁護士や建築士、不動産鑑定士、公認会計士といった国家資格は、「自分はこの業務を専門的かつ法的根拠を持って行える」という業務属性の証明となる。顧客に対して責任の重さと所在を明確にしなければならない仕事だからこそ、契約や取引などの際にJPKIを活用して本人証明を行えば、万一トラブルがあった際の証跡管理(トレーサビリティ)も確保できる。

そうしたJPKI利活用の拡大に向け、電子証明書の機能をスマートフォンで利用する動きも本格化している。マイナンバーカードを携帯しなくてもスマートフォンで活用できれば、モビリティの高い本人証明のみならず、様々なチケットレスサービスやクレジット決済の利便性と安全性が一段と高まっていくことは間違いない。

電子上の本人確認は、行政・企業を問わずいっそう必要になってくるはずだ。マイナンバーカードは、自社で作るより低コストかつセキュアに新しいビジネスや社会の仕組みとして利用できる。

大山氏は、最後にこう強調する。

「マイナンバーカードは、国が安全な電子空間を作るために用意したインフラです。これを活用しない手はありません」