業界が変わるビジネストレンド

MaaSによって広がる新しい暮らしとビジネスの可能性とは?

―手段からサービスに変わる「移動」の未来を探る

私たちの文明は、人やモノを移動する技術とともに発展していった。古くは船や騎馬を活用することで交易を加速させ、近代では自動車や飛行機が国や地域の境を超えた社会と産業の営みを可能にした。それぞれの時代背景に合わせて進化してきた移動技術は、また新たなフェーズに入ろうとしている。現在地から目的地までの移動手段をワンストップで提供する「MaaS(Mobility as a Service)」の登場である。MaaSは私たちに何をもたらすのか。社会課題の解決にMaaSを考える視座、MaaSを新たな価値を秘めたビジネスと捉える視座に身を置く二人の話から、日本でのMaaSの未来を探る。

今の移動手段では社会の要請に応えられない

「人が生きていくうえで、移動手段の確保はとても重要です。しかし、高度に発展した現代社会に溜まったさまざまな課題によって、現状の移動手段では、社会の要請に応えられなくなりつつあります」と語るのは、筑波大学 名誉教授・特命教授の石田東生氏だ。

石田 東生 氏

現代社会では多様な移動手段が利用できる。自家用車は広く普及し、バス、タクシー、鉄道、飛行機、船などの公共交通も、目的に合わせて使いわけることが可能だ。ただ、こうした既存の移動手段が未来も継続的に利用できるのか、危うい状況になってきている。

例えば、日本では地方で公共交通の衰退が加速している。地域住民の足だった鉄道やバスの路線の経営が困難になり、廃止が相次いでいる状況だ。タクシーが利用できない地方も多い。経営難だけでなく、人手不足によって公共交通を担うドライバーの確保ができなくなっている。この点は物流も同様で、地方のみならず都市部でも慢性的ドライバー不足の状態になっている。

自家用車の利用は、それにも増して多くの課題を抱えている。一人で暮らす住民も多く、しかも高齢化が進み、自家用車での買い物や病院通いに不安を抱える例が顕在化してきた。加えて、自動車事故や世界中で進むCO2削減の動きから、自家用車の無闇な利用を戒める社会的風潮もある。そもそも、一日のうち僅かな時間しか稼働しない自家用車を念頭にして、社会の移動手段を考えることに合理性があるのかといった疑問もある。

MaaSの狙いは既存の移動手段の再定義

「現代社会が抱える移動手段における課題を解決するため、既存の移動手段のあり方を時代に合った形に再定義すること。これがMaaSの狙いです」と石田氏はいう。MaaSとは、自動車のシェアリングサービスのことではないかと考えている人もいるかもしれないが、これは誤りだ。鉄道やバス、タクシー、さらには自転車や徒歩も含めたあらゆる移動手段をくくり、移動したい人や運びたいモノそれぞれの目的に応じた、最も効率的で効果的な移動手段を提供するサービスのことを指す。観光や飲食、小売といった周辺サービスへの展開も比較的容易であり、データ連携という観点からは、無限の広がりを有するといっても過言ではない。

MaaSの成功例として最もよく知られるのが、フィンランド・ヘルシンキで2017年から本格的なサービス提供が始まった「Whim(ウィム)」だ。スマートフォンのアプリ上で目的地を指定すると、そこまでの最適な移動手段を見つけ出し、予約から決済までをICTシステムで自動的に進めてくれる。利用できる交通手段は、鉄道、バス、タクシー、シェアサイクルなど多様で、ユーザーはアプリを見せるだけで利用できる。都度利用することもできるが、49ユーロまたは499ユーロの月額料金プランも用意されている。

WhimのようなMaaSは、一種の旅行代理店としての機能を提供している。利用できる交通手段は、電車やバスなどの公共交通だけでなく、ICTの仕組みを用い、タクシーやレンタカー、シェアライドやシェアバイクなどでの移動手段も有効活用することを想定している点が、既存の旅行代理店とは異なる。ユーザーに高い利便性を提供しながら、地方での公共交通の衰退やドライバー不足といった社会課題を解決するための糸口も用意しているのだ。

既存の移動手段の再定義が求められたフィンランド政府は、これまで別々に存在していた通信省と交通省を「フィンランド運輸通信省」に統合し、MaaSを後押しする動きを加速させている。そして、バス、電車、タクシーなどを個別に規制していた法律をまとめ、さらには民間タクシーの参入障壁の緩和やシェアライドの解禁など次々と施策を打った。こうした動きに産業界の注目も集まり、Whimを運営するMaaS Global社にはトヨタフィナンシャルサービスやあいおいニッセイ同和損害保険、デンソーなど多くの企業が出資している。

”日本型MaaS”の確立へ必要なものとは

日本でも多くの企業が、MaaSの実現と普及に向けて積極的に取り組み始めている。日本のMaaSの特徴は、トヨタ自動車など自動車メーカー、小田急電鉄や東急電鉄といった鉄道会社、バスやタクシー会社、JTBなど旅行代理店、NAVITIMEなど情報提供企業といったさまざまな業種の企業が、それぞれ自社の狙いに合ったサービス像を描いて取り組んでいる点だ。「各業界個々の動きを、業種を超えた動きにまとめ、いかに利用者の目線から全体最適化していくかが”日本型MaaS”を創出するための鍵になります」と石田氏は話す。

交通サービスの諸問題の解決を目指して、業界を超えて望ましいMaaSのあり方を探るために、国土交通省は「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」を開催し、前述の企業にヒアリングも実施している。この懇談会の座長を務める石田氏によると、MaaSを提供するシーンを「大都市型」「大都市近郊型」「観光地型」「地方都市型」「地方郊外・過疎地型」の5類型に分類し、平成31年度の予算で、法規制や技術、人材育成などの課題を洗い出すための実証実験を計画しているという。

続けて「運賃制度や自動運転の面で日本は遅れをとっていますが、欧米とアジアでは環境が異なるので、日本型MaaSを確立できれば、アジアに展開することが可能でしょう。だから悲観せず、多くのことにチャレンジしていかなければいけません。国も環境整備については積極的に取り組んでくれるだろうと感じています」と語った。

現在のMaaSの潮流はビジネスチャンス

日本におけるMaaSの取り組みのなかで、注目を集める企業の一つがJapanTaxiだ。「移動で人を幸せに。」をミッションとして掲げる同社は、タクシーの運行や顧客サービスを効率的かつ効果的にするためのハードやソフトを開発している企業である。

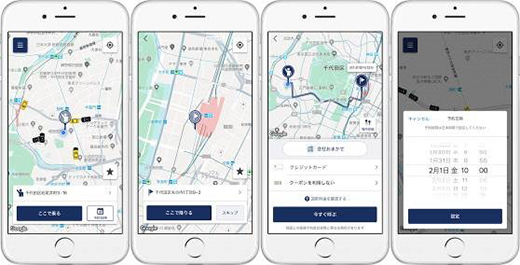

もともとは、1977年に設立された日交計算センターという社名の、タクシー乗務員の歩合給料を集計するシステムを開発する企業だった。2011年に、表示した地図上にピンを立てることでタクシーを呼べる配車アプリ「全国タクシー」を開発し、サービス提供をスタートさせた。当初はグループ会社である日本交通のタクシーのみを対象としたサービスだったが、今では多くのタクシー会社が乗り入れ、全国のタクシーの1/3の車両をカバーするオープンプラットフォームへと成長している。そして、2018年9月にはアプリ名も社名と同じ「JapanTaxi」に改称した。

JapanTaxi 取締役 常務執行役員/CMOの金 高恩氏は「MaaSは新しいビジネスチャンスだと考えています。私たちは、タクシー業界の未来だけではなく、人々がこれから移動サービスに何を期待しているのかという広い視点からMaaSを考えていきます」という。

ライドシェアの成功例からユーザー目線での魅力を学ぶ

モビリティには、提供する地域ごとにそれぞれ個別の姿がある。移動手段を利用するユーザーの暮らしや社会環境に地域性があるからだ。また、国や自治体ごとに移動手段を規制する法令に大きな違いがある。このため、米国でライドシェアが普及しているからといって、日本で同じ仕組みを適用することはできない。

とはいえ、従来のタクシーに代わってライドシェアが普及した背景には、ユーザーに相応の利便性の高さがあったからだ。同じビジネスモデルを日本に導入することはできなくても、ユーザーが認めた利便性のエッセンスを従来のタクシー事業に盛り込むことはできるはずである。

「私たちは、海外で成功している多くのライドシェアサービスの利点を、ユーザー目線から徹底検証しました。そして、移動したいユーザーが、移動の目的に合わせて、移動手段を自由に選択できる点が支持されていると感じました」と金氏は話す。一人でゆっくり乗りたい、相乗りでもいいから安く移動したい、プロのドライバーに安全に運転してもらいたいといった、さまざまなニーズに応えられる柔軟な移動サービスの提供を目指しているという。

同社は、国土交通省が地域を限定して実施した「相乗りタクシー実証実験」で相乗りのマッチングや料金支払いの簡便化を実現するサービスの提供や、通常410円の迎車料金を閑散時間帯には無料にして車両稼働率を均等化する「変動迎車料金」の実証実験に参加するなど、日本におけるタクシーの進化の方向を模索し続けている。金氏が「今後は、タクシーの乗務員が荷物の配送をお手伝いする貨客混載にも挑戦していきたいと考えています」と語るように、その志は高い。

取締役 常務執行役員/CMO 金 高恩 氏

タクシーデータの価値は移動だけにとどまらない

JapanTaxiは、2018年2月にトヨタ自動車からの出資を受けた。そして、両社はタクシー事業者向けサービスの共同開発を進めている。

自動車メーカーは、安全・安心、そして商品としての自動車の魅力づくりに関しては豊富な知見を保有している。トヨタ自動車ではMaaS戦略の一つとして「モビリティサービス・プラットフォーム」という車両の管理・利用・分析に向けた情報システムを構築する構想を打ち出した。ただし、車両に求められるサービス空間、顧客体験づくりに関する知見を持っているわけではない。ここにJapanTaxiの経験を生かそうという狙いもあるのかもしれない。

人やモノを移動する最適な手段を提供するうえで、データの活用は欠かせない。その一方で、MaaSを実現するために扱うデータは、移動以外の用途に活用できる可能性も秘めている。JapanTaxiは、タクシーだからこそ取得できるデータを価値ある情報に変えていくための研究部門「モビリティ研究開発部」を2019年1月に設置した。

タクシーは24時間365日、全国の街中を走り回っている。一台のタクシーが一日に走行する距離は平均260kmに達するという。タクシーを、街をパトロールして回る車両とみなせば、クルマの移動データや走行中に周辺環境から取得したデータには極めて有用な情報が含まれている。

出典:JapanTaxi Data Platform

例えば、渋滞情報はどの道路のどの車線が、どのくらいのスピードで動いているのか、正確かつリアルタイムで補足できる。さらにドライブレコーダの画像を解析すれば、工事や閉鎖している車線の状況はもとより、ガソリンスタンドごとの価格、道路の亀裂や橋脚の老朽化状況までわかる。さらに専用のセンサーやSDKを搭載すれば、飛んでいる花粉の量の地域差やビーコンを保有する子供や高齢者の見守りにも利用することが可能だ。

同社は、こうしたデータを集積・分析する情報システム「JapanTaxi Data Platform」を構築し、価値ある情報を提供していくとしている。「これまでの一年間は、社内で独自に取り組んできました。これからは、より多くのパートナー企業と共同してより価値の高い情報提供サービスを生み出していきたいと考えています」。

MaaSの実現によって移動が快適になることで、さまざまな暮らしや社会活動に関わる課題の解決が進む可能性が広がっている。