データ利活用と地域課題の共有で都市の課題を解決

魅力ある街づくりへ

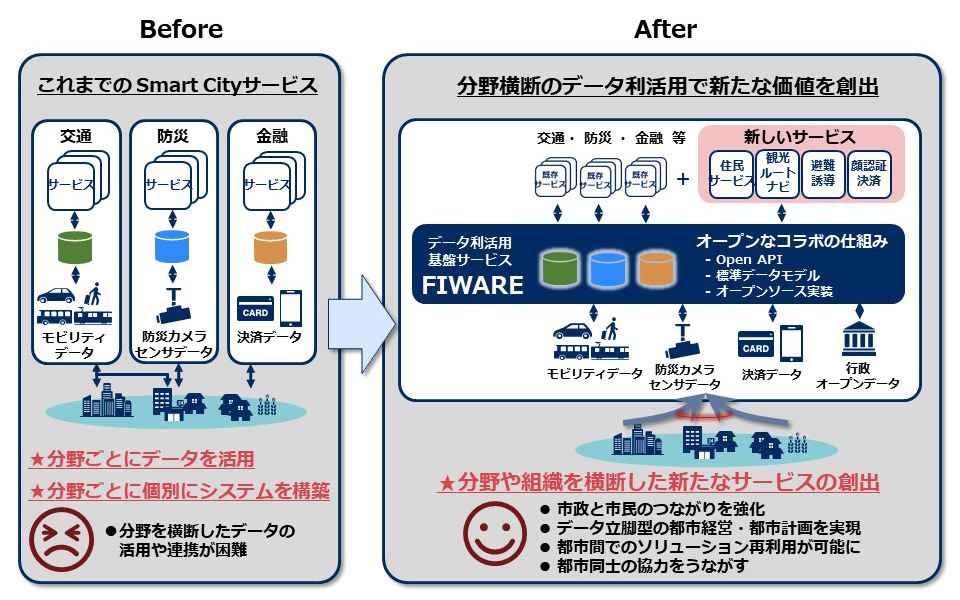

データを利活用して都市の課題を解決し、さらに新たな魅力を引き出そうとする動きが日本の自治体でも活発になっている。そのためには、データを一元的に収集し、可視化や分析につなげることができるオープンなプラットフォームの構築が必要だ。これをいち早く取り入れた香川県高松市が目指す、街づくりの姿とは。

さまざまなデータの利活用を見据え

オープンプラットフォームを採用

香川県高松市は瀬戸内海に面し、恵まれた自然を有する広域な市域のなかに、都市機能・水・緑が程よく調和し、豊かな生活空間を有する都市だ。これまで人々の暮らしや経済・文化などさまざまな面において、香川県の県庁所在地であるとともに広域都市圏の中心市、さらには四国の中枢管理機能を有する都市として、コンパクトで持続可能な街づくりを進めており、「活力にあふれ、創造性豊かな瀬戸の都・高松」の実現を目指している。

データの利活用によって街の課題を解決しようと考えた高松市では、総務省の補助事業を活用し、NECと共に官民データのIoT共通プラットフォームとして、欧州を中心に実績のあるFIWARE(ファイウェア)を2018年2月に国内で初めて導入した。グローバルスタンダードなオープンAPIを採用するFIWAREは、特定のベンダーに依存しない基盤であり、公共領域におけるデータ流通基盤として今後の活用が期待されている。

街のデータの見える化による地域課題への早期対策

高松市は、地域課題の解決を図る分野として、まずは防災と観光に焦点を当てることにした。

高松市はかつて瀬戸内海の高潮浸水被害を受けた経験があり、台風接近時などには警戒が必要な地域だ。また、大雨の際には河川の氾濫に加えて、高松市ならではの懸念材料もある。平時の雨が少なく、古くから「ため池」が住宅地に点在しており、決壊の恐れがあるのだ。

ところがこれまで、河川の水位や海岸部の潮位については、職員が頻繁に現場に出向き、災害対策本部へ電話で状況を報告。避難所の状況についても、管理する職員が本部へ電話報告を行うことで状況を把握していた。そのため、早期かつ一元的な情報収集による迅速な対応を取ることが難しい状況が続いてきた。

そこで、市ではIoT技術などを活用し水位や避難所の情報などをセンサーで取得し、今回構築したサービス上でリアルタイムに収集・共有し、地図上で可視化できる仕組みを整備した。これにより、氾濫・高潮に対する減災対応や住民に対する、より正確な避難発令判断に活かすなどの早期の災害対策を取ることが可能になった。

高松市は「気持ち高まる、高松。」を観光のキャッチコピーに、「感動」と「幸福」をキーワードとして官民が一体となり観光振興を推進している。市では高松を訪れる観光客にとって快適で魅力的な環境を整備することで、リピーターや新規来訪客の獲得につなげたいと考えていた。そこで着目したのが、データによる観光客の動態の可視化と分析だ。

その取り組みの一つとして、市が運営するレンタサイクルの位置情報や利用者属性などから、特に外国人観光客の動態の可視化と分析に取り組むことにした。地元に住む住民の視点では気づかなかった興味・関心を、新たな観光資源として活かすとともに、街を移動しやすくするための案内表示や、施設の整備を行うための施策展開につなげていく予定だ。

さらに2018年度は福祉・交通分野などでデータ利活用を推進していく予定であり、「地域IoT官民ネット」のシンボルプロジェクトにも選定されている。

街ぐるみで取り組む体制

高松市では、産官学民の連携を通じて、共通プラットフォームを活用した官民データの収集・分析による地域課題の解決を目指し、「スマートシティたかまつ推進協議会」を設立した。多様な立場の会員がデータを横断的に利用し、主体的にそれぞれの強みを生かすには、参加しやすく試しやすいプラットフォームの整備が欠かせない。そのため2018年度には、産官学民の多様な主体が自由にデータを利活用できる実証環境や、市民向けオープンデータポータルサイトを整備する予定だ。

高松市 総務局の廣瀬参事は、NECへの期待を次のように話す。

「「スマートシティたかまつ」を目標に掲げて、IoT共通プラットフォーム上での「データの共有」、産官学民の多様な主体が参加する協議会における「地域課題の共有」による地域課題の解決を推進しており、NECには、街づくりのパートナーとして、FIWAREの導入に伴う技術的な支援はもとより、幅広いネットワークを生かした協議会におけるアイデア創出の後押しなどについて期待しています。」

廣瀬 一朗 氏

(「FIWARE Global Summit」での講演の様子)

街のさまざまな課題に対処し、秘められた魅力を引き出すために、街ぐるみでデータ活用の取り組みが始まっている。