FIT2018(金融国際情報技術展)NECセミナーレポート

IT活用によって激変していく金融の世界

三つのキーワードから見る最新のFinTech

金融分野ではITの活用が大きく変化しつつある。グローバルな動向として個人情報管理と本人確認の徹底が強まっている一方、国内では銀行API開放などにより、他業種と連携した新たな価値創出が進もうとしている。その変化に対応するためにも、金融機関、他業種の企業、IT企業などの共創が求められている。2018年10月25日~26日に開催された「FIT2018(Financial Information Technology 2018)」(金融国際情報技術展、主催:日本金融通信社)では、NECが三つのセミナーを行っている。それぞれ「オンラインKYC」「AI」「オープンAPI」にスポットを当て、金融機関にとって要注目の最新動向が紹介された。

オンラインKYCがあたりまえとなるデジタル社会に向けて

金融分野のIT活用は、全国銀行資金決済ネットワーク(全銀ネット)の稼働時間延長や決済のキャッシュレス化、仮想通貨法、マイナンバー制度の民間活用など、さまざまな取り組みが進められている。そのなかでも特に重要な動向は、個人情報の取り扱いだ。

個人情報管理への意識が高まっている欧州では、米国の巨大プラットフォーマーが個人情報を占有することへの警戒から今年GDPR(EU一般データ保護規則)が施行された。収集したデータを、別の事業者も読み取り可能なフォーマットでダウンロードできる環境の整備を義務づけるデータポータビリティについても定めており、日本企業も情報管理に対する姿勢を見直す必要がある。

日本では2018年6月、総務省が「情報信託機能」、いわゆる情報銀行の認定に関する指針を公開。個人に関する情報を、ルールに則って活用する取り組みは今後いっそう本格化するだろう。また、改正銀行法に基づき銀行APIの開放が進められており、銀行を取り巻くテクノロジーの環境も今後は変化していく。

そして「社会情勢と規制に関する動向にも注視しなくてはいけない」と話すのが、NEC FinTech事業開発室 主任の渡邊 輝広である。国際犯罪に対抗して、FATF(金融活動作業部会)がマネーロンダリング対策およびテロ資金対策を推進している。日本でも犯罪収益移転防止法(犯収法)が制定されており、その施行規則が2018年にも改訂される見通しだ。

新たな規則では、郵便ではなくオンラインによるKYC(本人確認)が認められるという。顧客の顔と免許証の写真をスマートフォンで撮影することで、本人確認の申込みができるようになるのだ。(※)

主任 渡邊 輝広

図版1 犯収法施行規則の改定ポイント(金融庁、警察庁の公開資料を基にNECが独自作成)

こうした背景から期待されるのが、NECの新開発した本人確認サービス「Digital KYC」である。「Digital KYCは、オンラインでの本人確認を、NECの顔認証技術を応用しながら実現します。認証規格として世界的な統一プロトコルで情報漏洩の危険が少ないFIDOを用い、犯罪収益移転防止法の新たな施行規則が公表され次第、提供できるよう準備中です」と渡邊は語る。

さらにデジタルアイデンティティを活用したKYCの未来に向けた、NECの先進的な取り組みが三つ紹介された。一つは日本取引所グループ(JPX)と共にKYC業務におけるブロックチェーン技術の実証実験をしていること。二つめが、証券会社を中心とする18社と共同で「証券コンソーシアム」を設立し、KYC・本人認証ワーキンググループでKYCの業務の高度化を検証していること。最後が、「API Economy Initiative」を組織し、Digital KYCワーキンググループを発足したことだ。

「API Economy Initiative」は、金融業界内および他業種企業・組織との共創を目的とした共同研究会であり、ネットワーキングやAPIを活用した新たなサービスの実現が期待される。

社内10部門で活用する自社開発のAIチャットボットを外部にも販売

三井住友銀行などを傘下に持つ三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)では、先進的な取り組みの一つとして、AIを活用して自動照会応答を実現する「SMBCチャットボット」を開発し、グループ内の複数部門で利用実績を上げている。

SMBCグループは自動照会応答のシステムとして、IBM Watsonを活用したシステムとSMBCチャットボットを使い分けている。前者は限られた人数のプロ向けであり、マニュアルを瞬時に検索するような用途に利用している。一方、後者は対象が広く、顧客や行員が簡単な問い合わせを手軽にできるようにつくられている。

質問内容をテキスト入力すると、チャットボットが回答を返す。チャットボットでは解決できない質問の場合は、有人チャットに切り替えることが可能。有人チャットと質問者とのやりとりをチャットボットに再学習させ、対応能力を継続的に向上させていく。「UX(ユーザー体験)の向上を目指し、人らしさを演出するために、例えば昼と夜で挨拶を分ける、毎回同じ回答にならないようにするなどの工夫をしました」と、三井住友銀行 システム統括部 上席部長代理の栗原 輝 氏は語る。

上席部長代理 栗原 輝 氏

曖昧な質問に対しては、候補を絞り込むための質問を返す。その全体像は樹形図のようなイメージだ。ある質問をした時に樹形図の葉(質問の回答)を返せる場合と、樹形図の枝(候補の質問)を返す場合がある。内部的には、リカレントニューラルネットワークを用いた深層学習(ディープラーニング)を採用しており、言葉の揺らぎ、曖昧さに対応し、単語の順番も意識している。前述したように、自動的、継続的に学習を続け学習データを蓄積していくためのAI学習基盤を構築している。

チャットボットはクラウドプラットフォームのMicrosoft Azure上に構築し、深層学習のためのツールキットMicrosoft Cognitive Toolkitを用いて一から開発した。コネクタを用意して、他のシステムと連携も可能。Webのほか、LINE、Facebook Messengerなどとも連携できる。

「チャットボットの業務領域としては、当初はITへの問い合わせに活用しました。2番目は人事部、3番目が本店と支店間の問い合わせで、段階的に利用部署を増やしていきました。CEATEC JAPAN 2018では、チャットボットによる会場案内をしました。約10台の端末を設置し、ブースの場所、コンテンツ、トイレや喫煙所の場所を回答できるようにしましたが、構築期間はわずか1カ月でした。この端末はCEATEC JAPANの会期中、1日あたり664回利用されています」

もともとは業務効率化のために開発したAIチャットボットであるが、利用開始時点から精度の高いAIの構築が可能であることから、グループ会社外への販売を開始した。三井住友銀行への導入をはじめ、金融機関向けのシステム構築・ノウハウをもとに、金融業界やさまざまな企業に対して広く提案するのはNECである。日本マイクロソフトと協業して「NEC Chatbotソリューション on Microsoft Azure」というクラウドサービスとして提供する。

図版2 「NEC Chatbotソリューション on Microsoft Azure」提供イメージ

オープンAPIによって金融×他業種で産業横断イノベーションを創出する

オープンAPIによる経済効果は260兆円ともいわれる。欧州では、金融機関にオープンAPI対応を求める法的枠組みPSD2(決済サービス指令)が登場。日本では、日本再興戦略としてのSociety5.0をテーマの一つに掲げる。

金融機関と異なる産業をつなげ、顧客に新しい価値を提供できるサービスをつくり出すことが求められていく。その取り組みとして注目したいのは、ふくおかフィナンシャルグループが進める「iBank」のコンセプトだ。銀行の役割をアクセス支援者、価値のまとめ役、アドバイザーと整理し、広範囲の異なる業種の企業と連携しながらサービスを充実させようとしている。

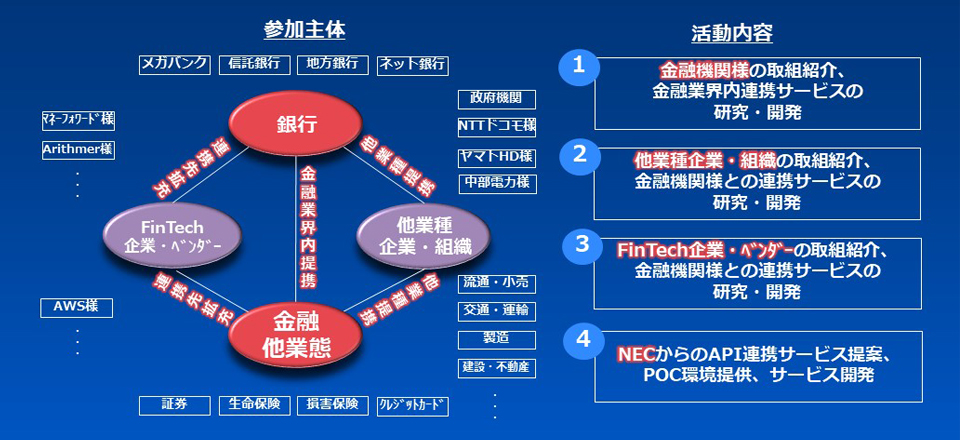

「金融機関と他業種との協力が重要との認識が広まりつつあります。そこでNECでは、2018年7月から産業横断イノベーション研究会「API Economy Initiative」を立ち上げ、活動を開始しました」と、NEC 第二金融ソリューション事業部 バリュークリエイション部 部長の児玉 直宏は紹介する。参加主体は大きくは四つに分かれる。銀行、金融の他業態の企業、他業種の企業組織、そして政府機関である。

バリュークリエイション部

部長 児玉 直宏

図版3 「API Economy Initiative」の概要

活動内容は、フォーラムとテーマ別ワーキンググループに分かれている。フォーラムでは7月に第1回の会合を実施し、NTTドコモが認証基盤について、内閣官房がマイナポータルAPIについて講演した。今後の会合では、ヤマトHD、中部電力、マネーフォワードなどが参加する予定だ。

ワーキンググループ(WG)として、10月にDigital KYC WGとOne Stop Service WGの二つが立ち上がった。Digital KYC WGでは、本人確認業務の効率化、高度化を目指し、NTTドコモが提供する「本人確認アシストAPI」の金融業務における活用や、金融機関間や業種・業界をまたいだ本人確認業務の共同化などを検討している。

One Stop Service WGは、行政、民間のサービス手続きのワンストップ化を目指す。例えば住宅ローンの申し込みでは、本人確認書類や課税証明書、不動産登記簿謄本などの書類を揃える必要があり、計算すると2万1210円のコストと1週間ほどの時間がかかる。マイナポータルAPIを用いると、手続きが書類発行のコスト不要、所要日数1日でできる。年間65億円のコスト削減効果を見込める。

NECは、同研究会のなかで、流通POSやクラウド会計などとのAPI連携による中小企業向け経営支援サービスや、顔認証決済をはじめとする各種キャッシュレス決済との情報連携など、複数の技術とアイデアを提案していく考えだという。そして、API連携プラットフォームなどの提供も通じて、金融×他業種の産業横断イノベーションの実現を支援していく。