業務のDXを推進する東北大学

AIと協力して教職員は学生サポートに専念

教育、研究、産学共創、社会連携、経営など、あらゆる活動をさらに発展させ、これからの社会の変革をリードしていく──。このような強い思いを念頭に業務のDXを進めている東北大学。その一環として、問い合わせにAIが自動応答する技術、AIチャットボットを導入した。在校生、受験生、教職員からのさまざまな質問には、「HAGIBO」というAIチャットボットが自動回答している。狙いや運用方法、今後の展望を担当者に聞いた。

さまざまな問い合わせに人ではなくAIが対応

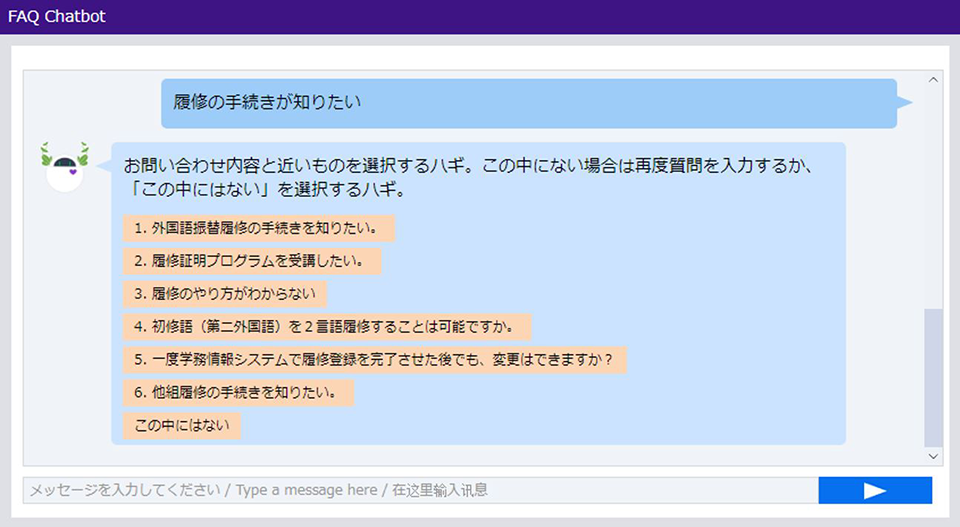

新入生が授業の履修方法を尋ねる。在学生は各種証書の発行方法を尋ねる。受験生が受験時の注意事項を尋ねる。教職員は旅費精算などの事務手続きのやり方を尋ねる。現在、東北大学では、さまざまな問い合わせに「HAGIBO(ハギボー)」という名のAIチャットボットが答えている。

- AI技術搭載のチャットボットが24時間365日オンラインで窓口対応。

- オンライン上で情報探索から申請までがシームレスに。

- 英語、中国語対応可能なチャットボットの導入は国立大学法人初。

これはAIチャットボット導入時に東北大学が発表したプレスリリースの一部である。

AIチャットボットとは、人間に代わってAI(人工知能)が会話をし、問い合わせへの応答を行う技術。自然言語処理技術を駆使し、問い合わせに含まれているキーワードから相手が知りたいことを類推し、自動的に応答する。近年の技術の進化によって的確に応答する確率「正答率」が向上したこともあり、さまざまな企業のコールセンターやヘルプデスク、サービスの受付窓口などで利用されている。宅配企業の配達時間の連絡や変更の受付などは、利用したことがある人も多いのではないだろうか。

業務のDXの一環としてAIチャットボットを導入

同大学がAIチャットボットの導入を決めるきっかけとなったのがコロナ禍だ。

コロナ禍によって授業はオンラインに移行。教職員も在宅勤務が中心となった。最初は大きな不安があったが、取り組んでみると意外にも大きな混乱はなくスムーズに移行することができた。

「東日本大震災を経験し、事業継続の重要性を痛感したことから、対策の1つとしてVDI(仮想デスクトップ)を導入していました。何が起こっても、自宅や外出先にいながら学内と同じ環境でPC作業が行えるように準備をしていたことが功を奏したのです」と東北大学の藤本 一之氏は言う。

情報部 デジタル変革推進課

特命課長

藤本 一之 氏

この成功体験が同大学のデジタル活用をさらに加速。一環として、オンライン事務化宣言を発表し、学内公募の若手職員による「業務のDX推進プロジェクト・チーム」が中心となった窓口フリー、働き場所フリー、印鑑フリーを柱とする業務のDXを推進している。このうち窓口フリーを実現するためのキーテクノロジーとしてAIチャットボットが導入されたわけだ。

「民間企業と同様、私たち大学法人も人手不足に備えていかなければなりません。限られた人手で、どのように学生をしっかりとサポートしていくか。窓口業務をHAGIBOに任せられれば、職員はほかの学生サポートに専念できます。業務のDXやAIチャットボットの導入は東北大学の研究成果にもつながる重要な取り組みなのです」と藤本氏は言う。

自分たちで運用していくために使いやすさを重視

どのようなAIチャットボットを導入するか。検討に当たっては、冒頭でも述べた英語、中国語対応に加えて、使いやすさを重視した。

在学生や受験生、教職員からのさまざまな問い合わせに答えるには、AIチャットボットに、「この質問にはこう答える」というQ&Aを設定していく必要がある。「この設定が正答率を左右するわけですが、最初から完璧を求めるのは難しい。AIチャットボットの対応状況などを見ながら、Q&Aやシナリオを継続的にアップデートしていかなければなりません。私たちでも使いこなせるシステムであることが理想でした」と東北大学の鈴木 翔太氏は言う。

情報部 デジタル変革推進課

業務推進係

鈴木 翔太 氏

上記の条件を満たしたのが、NECの「NEC Digital Assistant AIチャットボット」である。

3カ国語への対応とシステムの使いやすさに加えて、NECならではの「テキスト含意認識技術」により、さまざまな言葉遣いで寄せられる質問の意図を正確に解釈し、定められた回答を返すことが可能。Q&A作成時に登録する質問パターンを削減でき、運用負荷を軽減できることも評価した。

ちょっとした質問もHAGIBOになら聞きやすい

現在、同大学は13のホームページにHAGIBOを配置し、問い合わせへの自動応答を行っている。最初のQ&Aは、もともと作成していたFAQを流用することで、比較的スムーズに行えたという。

「特に稼働率が高いのが入試課です。『こんな質問してもいいのかな……』『電話をかけたり、直接、足を運んだりして質問するほどではないが、実は気になっている』。軽い質問をしたいときにHAGIBOなら聞きやすいでしょう。利用者がAIチャットボットにどんな役割を期待しているのかがわかってきました」と鈴木氏は言う。

また藤本氏、鈴木氏が所属するデジタル変革推進課では、HAGIBOをヘルプデスク業務の一部に応用している。VDIを導入している同大学の場合、PCの動作が不安定になったり、エラーが発生したりしたときの問い合わせ受付はHAGIBOが行う。「電話対応に追われることがなくなり、業務効率化につながっています」(鈴木氏)。また、藤本氏は「AIチャットボットの導入をきっかけに、同じ案内が各学科のホームページに乗っているなど、ホームページの情報の棚卸しと整理を進めることもできました。このことも大きな成果だと考えています」とも続ける。

正答率を向上させるためのQ&Aのブラッシュアップは、デジタル変革推進課が中心となり、各部署と連携しながら行っている。

「『この回答は役に立ちましたか?』のアンケート結果、HAGIBOの回答状況を可視化して、修正した方がよさそうなQ&Aをピックアップ。各課と相談しながら、適宜、更新しています。可視化・分析ツールは各課にも公開し、HAGIBOの回答状況を常に共有していますが、最終的なQ&Aの登録作業はデジタル変革推進課で行っています」(鈴木氏)。

HAGIBOという名前は学内公募で決まったものだが、実は、その狙いも正答率の向上にある。正答率を上げていくには、たくさんの情報が必要。親しみやすいキャラクターを設定することで「この回答は役に立ちましたか?」への回答率を高めたいとも考えたのだ。

あそび心を持ってHAGIBOを育てていきたい

現在のHAGIBOの対応は、問われた質問に対して回答を返す一問一答が基本だが、同大学は、事務手続きのガイド役としてHAGIBOを進化させたいと考えている。

例えば、「証明書はどこで取得できるの?」というような質問が来たら、その手続きを行うためのサイトに誘導するだけでなく、どの申請書への記入が必要か、記入に抜け漏れはないかなど、他のシステムと連携して、実際の手続きをHAGIBOが手伝ってくれるような仕組みだ。「そのためには、現在、紙ベースになっている手続きはデジタル化していく必要があります。事務のデジタル化とHAGIBOの進化を同時に進めていきます」と藤本氏は言う。

また、同大学はいうまでもなく学術研究機関であり、情報工学を研究するコースもある。デジタル変革推進課だけでなく、そうしたコースの教員や学生とも連携しながら、HAGIBOの新しい進化を模索していきたいともいう。「せっかく新しい技術を使っているのに、ただ事務の効率化に役立てるだけではもったいない。質問はなくても、話し相手になってくれる。『あそび心』を持ってHAGIBOを育てていきたいですね」(藤本氏)。

このように同大学はAIチャットボットを活用して、目指す業務のDXを大きく前進させた。そのほかの領域でも、学生のメンタルケアのためにデジタル技術を応用できないかと考えるなど、さまざまなDX施策を検討中。「学生や教職員など東北大学に所属している人だけでなく、誰でも使える東北大学アプリを開発し、大学と外部の人の架け橋にするなど、さまざまなアイデアがあります。あらゆる視点でデジタルの可能性に挑戦していきたいですね」と藤本氏は最後に述べた。