AIエージェントとは?生成AIとの違いや仕組み・活用事例をわかりやすく解説

シンプルな業務から複雑な意思決定を伴う業務まで、さまざまなシーンに適したAIエージェントが登場しており、業務効率化を加速させる存在として注目を集めています。

この記事では、AIエージェントの概要をはじめ、チャットボットや生成AIとの違い、主な種類、導入メリット、活用事例などを解説します。

- ※ 本記事の内容は、NEC独自の調査結果ではなく、一般的な情報に基づいて記載しています。

AIエージェントとは

Agentic AI、またはAIエージェントとは、ユーザーの目的達成に向けて自律的に判断し、最適な手段を選んでタスクを実行するAIの技術です。あらかじめ組み込まれた知識だけでなく、継続的な学習や大量のデータを自ら活用することで、状況に応じた柔軟な判断が可能になります。

AIエージェントは人手を最小限に抑えてタスクを実行でき、業務効率化の手段として多くの分野で注目されています。

自律的な情報収集を行うAIエージェントについて、以下の記事では研究者の視点で詳しく解説しています。

AIチャットボットとの違い

AIチャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオやキーワードに基づいて、ユーザーの質問に自動で応答するAIツールです。例えば「店舗の場所を教えて」「定休日はいつですか?」など、定型的な質問にはスムーズに対応できますが、回答生成に複雑な手順を踏む必要がある質問や文脈理解を必要とする応答には限界があります。

一方、AIエージェントはより高い言語理解能力と判断力を備えており、「年末年始の営業時間は?」「さっき注文した商品にオプションを追加したい」といったリクエストにも柔軟に対応できます。回答からタスク実行までを自律的に行う点が、AIチャットボットとの大きな違いです。

生成AIとの違い

生成AI(Generative AI)は、ユーザーの指示にしたがって、文章・画像・音声・動画などの新たなコンテンツを生成するAIの技術です。あくまでユーザーの入力に対して受動的にアウトプットを返すものであり、自発的な行動はありません。

それに対してAIエージェントは、生成AIや各種データベース、外部APIなど、既存のリソースを組み合わせて活用しながら、タスク達成に向けた最適なアクションを能動的に実行します。生成だけではなく、「自ら考え、動く」ことができるのがAIエージェントの大きな特長です。

生成AIについては以下の記事で詳しくご紹介しています。

| 比較項目 | AIチャットボット | 生成AI | AIエージェント |

|---|---|---|---|

| 主な役割 | 定型的な応答 事前に決まったシナリオやキーワードで回答する |

コンテンツの生成 指示に従い文章・画像・音声などを作成する |

タスクの実行と目的達成 自律的に判断し、最適な手段で行動する |

| 行動スタイル | 受動的・定型 ユーザーの質問に対して、設定された通りに反応する |

受動的 ユーザーの入力(プロンプト)に対してアウトプットを返すのみ |

能動的・自律的 「自ら考え、動く」。人の指示を待たずに判断することもある |

| 得意なこと | ・「店舗の場所」「定休日」などの単純な質問への回答 ・FAQ対応 |

・新しいコンテンツの作成 ・指示に基づいた回答生成 |

・「日程調整」や「発注」などの具体的な処理 ・複雑な手順や文脈理解が必要な対応 |

AIエージェントの仕組み・特長

AIエージェントは、環境認識機能・意思決定メカニズム・アクチュエーターの3つの基本要素から構成され、まるで「考えて動く業務アシスタント」のように機能します。これらの構成により、AIエージェントは従来のAIと比べて高度な自律性と柔軟性を発揮します。

ここでは、AIエージェントの主要な特長を4つの視点から解説します。

自律的な判断とタスク実行能力

AIエージェントの最大の特長は、人の指示を待たずに自ら判断し、タスクを遂行できる自律性です。目的達成のために必要な情報を自ら分析し、最適な行動を選択して実行に移すことが可能です。

この高度な判断力は、以下のような技術に支えられています。

- ● 強化学習や事前学習による知識獲得

- ● 意思決定アルゴリズムの活用

- ● ルールベースの処理と動的対応の融合

例えば、お客さまからの問い合わせに合わせて、必要になる顧客データやマニュアルを参照し、適切な回答文を自動生成・送信することも、AIエージェントであれば人手を介さず実行可能です。これにより、マルチステップ処理が必要 *1) な業務の自動化が現実のものとなりつつあります。

- *1) 複雑なタスクを複数のサブタスクに分割し、それぞれを個別に処理してから全体の解答に統合する手法

ユーザーの意図を理解する自然言語処理

AIエージェントが高いパフォーマンスを発揮するために欠かせないのが、自然言語処理(NLP Natural language processingの略称)です。NLP技術により、人間特有の曖昧な表現や文脈を理解し、より自然で意図に沿った応答やタスク実行が可能になります。

例えば「あさっての午後に使う会議室を予約して」といった曖昧な指示にも、AIエージェントは、

- ● 「あさって」→日付の特定

- ● 「午後」→時間帯の抽出

- ● 「会議室」「予約」→対象とアクションの識別

というプロセスを経て、スケジューラーと連携して予約処理を完了させることができます。

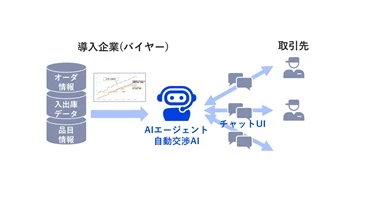

外部ツールやシステムとの連携(API活用)

AIエージェントは、スケジューラー、メール、在庫管理、顧客管理(CRM)などの外部システムとAPI連携することで、実用性が格段に向上します。

例えば、次のような連携動作も可能です。

- ● メールツールと連携し、返信や通知を自動化

- ● 社内システムと接続して在庫状況を確認・発注

- ● カレンダーアプリケーションと連携し、予定の作成や調整を自動化

このようにAIエージェントは、企業のシステム環境におけるハブ的存在として機能し、業務フロー全体を最適化できます。

継続的な学習とフィードバック機能

AIエージェントは、以上に述べた3つの特長が高性能な生成AI技術の実現によって大きく前進したことで注目されるようになりました。このことは同時に、一度開発された後も学習と進化を続ける点が大きな魅力であることも意味します。ユーザーとのやり取りや実行ログからフィードバックを取得し、それをもとに応答精度や動作の改善を図ります。

また、開発者や運用担当者がログを解析し、学習パラメータや処理ロジックを最適化することも可能です。以下は、継続的な学習の例です。

- ● 利用履歴に基づく動作改善

- ● 評価データのフィードバックによる精度向上

- ● 新たなユースケースへの柔軟な対応

このように、AIエージェントは「育てるAI」として、導入後も価値を高め続けられる技術です。

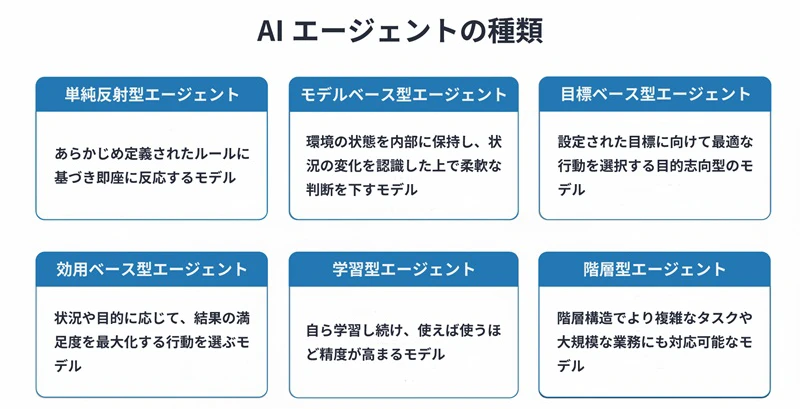

AIエージェントの種類

AIエージェントには、単純なルールベースのものから、自己学習によって進化する高度なモデルまで、さまざまなタイプが存在します。すべての業務に高度なAIを用いればよいというわけではなく、シンプルな目的には軽量なモデルのほうが効率的なケースもあります。

そのため、用途や目的に応じて、どのようなエージェントを選ぶか、あるいは作るかが重要です。ここでは、いくつかの代表的なAIエージェントの種類と、それぞれの特徴をご紹介します。

単純反射型エージェント

あらかじめ定義されたルールに基づき即座に反応する、最もシンプルなAIエージェントです。過去の情報を参照せず、入力に対して反射的に応答する点が特長です。

【特徴】

- ● 内部メモリや学習機能を持たず、処理が高速

- ● 動作パターンが固定されており予測可能性が高い

- ● 実装や運用コストが比較的低い

【活用シーン例】

- ● センサーと連動した自動ドアや照明の制御

- ● FAQなどの定型対応に特化した簡易チャットボット

モデルベース型エージェント

環境の状態を内部に保持し、状況の変化を認識した上で柔軟な判断を下すエージェントです。より高度なタスク処理や条件分岐に対応できます。

【特徴】

- ● 環境の状態を記録・参照しながら動作

- ● 単純反射型よりも複雑な状況に対応可能

- ● 現在と過去の情報をもとに意思決定

【活用シーン例】

- ● 在庫状況や顧客情報を踏まえた対応が求められる業務

- ● 条件に応じて処理フローを変える業務アシスタント

目標ベース型エージェント

あらかじめ設定された目標に向けて最適な行動を選択する、目的志向型のAIエージェントです。ゴール達成のために状況を分析し、複数の選択肢から最適なルートを選びます。

【特徴】

- ● 目標に沿った最適な行動を計画・実行可能

- ● 状況に応じて行動を柔軟に調整

- ● 複雑な意思決定が求められる場面にも対応

【活用シーン例】

- ● 問い合わせ対応で最適な回答を導き出すAI

- ● ゴール達成を支援するプロジェクト管理ツール

効用ベース型エージェント

目標達成に加え、「どの選択肢が最も価値が高いか(効用が大きいか)」を判断基準とするAIエージェントです。状況や目的に応じて、結果の満足度を最大化する行動を選びます。

【特徴】

- ● 目標だけでなく効率や満足度を考慮して意思決定

- ● 複数の基準(コスト・時間・快適性など)をバランスよく評価

- ● 変化する条件にも柔軟に対応

【活用シーン例】

- ● ユーザー満足度を最重視するレコメンドエンジン

- ● 業務効率と品質を両立させる自動スケジューリングAI

学習型エージェント

経験や外部からのフィードバックをもとに、自ら学習し続けるAIエージェントです。使えば使うほど精度が高まり、パフォーマンスが向上します。

【特徴】

- ● 初期の知識が少なくても継続利用で成長可能

- ● フィードバックをもとに自律的に改善を繰り返す

- ● 未知の環境やタスクにも柔軟に適応

【活用シーン例】

- ● 顧客対応において日々応答精度を向上させるチャットボット

- ● ユーザー行動に応じたパーソナライズ型レコメンドAI

階層型エージェント

複数のエージェントを階層構造で組み合わせることで、より複雑なタスクや大規模な業務にも対応可能なエージェントです。上位層が戦略を立て、下位層が具体的な処理を実行する役割分担が特徴です。

【特徴】

- ● 階層的に役割を分担し、複雑な意思決定を分解可能

- ● 問題発生時に原因を特定しやすい構造

- ● スケーラブルで大規模システムにも適応可能

【活用シーン例】

- ● ロボティクスや工場自動化におけるタスク分散管理

- ● 大規模プロジェクトでの段階的な業務自動化

AIエージェントを導入するメリット

AIエージェントを導入することで、業務の効率化、人的ミスの削減、24時間稼働体制の構築、顧客体験(CX)の向上といった、企業にとって多くのメリットが期待できます。ここでは、具体的な4つのメリットについて詳しく解説します。

業務効率化とコスト削減

AIエージェントは、これまで人間が対応していた定型業務(例:問い合わせ対応、データ入力、スケジュール調整など)を自動化・高速化することが可能です。これにより、作業時間を大幅に短縮できるだけでなく、従業員のリソースをより重要な業務に振り向けることができます。

また、業務の自動化による人件費や管理コストの削減も期待できます。特に複数部門にまたがるタスク処理やルーティン業務の多い業態では、導入効果が顕著に表れるでしょう。

ヒューマンエラーの削減

AIエージェントは、同じ処理を何度繰り返しても精度を維持できるという特性を持ちます。人間が行う場合に起こりやすい、入力ミス・転記ミス・確認漏れなどのヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけることが可能です。

特に、ミスが大きな影響を与える業務(財務処理、医療記録、契約関連など)では、信頼性の高い処理パートナーとして活躍します。

24時間稼働による対応力の強化

AIエージェントは、深夜・休日を問わず、365日ノンストップで稼働できるため、時間に制約されない業務への対応を強化します。

例えば、「緊急時のサポート対応」「夜間の問い合わせの一次対応」「セキュリティ監視や設備モニタリング」など、時間外対応のニーズが高い業務においては、優れたパフォーマンスを発揮します。

顧客体験(CX)の向上

AIエージェントは、迅速かつ正確な応答を実現できるため、お客さまとのコミュニケーション品質を高めることができます。さらに、ユーザーの過去の行動データや会話履歴をもとに、パーソナライズされた提案や対応も可能となり、従来のチャットボットを超える価値提供が期待できます。

これにより、「顧客満足度の向上」「リピート率の改善」「ブランドロイヤルティの向上」といった中長期的な成果にもつながります。

AIエージェントの活用事例

AIエージェントは、自律的な思考と行動の仕組みを生かし、さまざまな業務や顧客対応に活用されています。ここでは、特に実用性が高く、導入が進んでいる代表的な事例を3つご紹介します。

コールセンターやチャット対応の自動化

問い合わせ対応業務におけるAIエージェントの導入は、顧客対応の品質とスピードを両立させる強力な手段です。

音声認識や自然言語処理に適したAIエージェントは、次のような形で活躍しています。

- ● 音声対応型AI(ボイスボット)による電話応答の自動化

- ● チャットボット形式のAIによる24時間体制のオンライン問い合わせ対応

商品・サービスに関する質問や配送状況の確認など、頻出の問い合わせには即時かつ正確に応答できるため、顧客満足度(CS)の向上に貢献します。また、対応件数が多い業務においてはオペレーターの負担軽減にもつながり、業務の質・効率の両面で大きな効果が期待されます。

社内業務(FAQ対応・日程調整など)の自動化

AIエージェントは、社内の業務効率化ツールとしても活用が進んでいます。具体的な例としては、次のようなものがあります。

- ● FAQエージェント:社内規定・申請フロー・システムトラブルへの対応を自動化

- ● AIスケジューラー:会議の日程調整や会議室予約などを自動で実施

AIエージェントの導入により、従業員が本来注力すべき業務に集中できるようになり、組織全体の生産性向上にも寄与します。特に従業員数が多く、社内での問い合わせが多く集まっている企業では、活用することの効果が期待できます。

マーケティングや営業支援への応用

AIエージェントは、マーケティングや営業活動においても大きな価値を提供します。従来は属人的だった対応が、データドリブンかつ自動化されたアプローチに進化しています。

具体的には以下のような活用が可能です。

- ● お客さまの購買履歴・行動履歴に基づくパーソナライズされたキャンペーン提案

- ● 最適なタイミングでのメルマガ配信やクーポン発行

- ● 見込み客に対するリードスコアリング(優先順位付け)と営業活動の最適化

これにより、コンバージョン率や成約率の向上が期待できるほか、少人数でも効率的な営業活動を展開することが可能になります。

NECでは、高度な専門業務の自動化を実現するAIエージェントを提供することで、企業の業務変革を支援しています。詳しくは以下のリンクからご確認ください。

AIエージェント活用時の課題

AIエージェントは大きな可能性を秘めたツールですが、導入や運用にあたっては課題も存在します。ここでは、代表的な3つのリスクと、それらへの適切な向き合い方について解説します。

誤回答やハルシネーションへの対策

AIエージェントは、人間のように自然な言葉で情報を提供できますが、その一方で、事実とは異なる情報をあたかも正確なものとして返してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象が起こることがあります。例えば、存在しない日付や根拠のない数値を自信満々に提示するケースもあり、業務や顧客対応においては大きな誤解を招きかねません。

このようなリスクを最小限に抑えるには、AIエージェントの回答に対して人間の確認プロセスを挟む、重要な出力には検証フローを設ける、情報源を明示させるなどの対策が求められます。また、あらかじめ信頼性の高いナレッジやデータベースと連携させることで、出力の精度を高める工夫も重要です。

プライバシー・セキュリティの管理

AIエージェントは膨大なデータを扱うため、個人情報や機密情報に触れるケースも少なくありません。そのため、情報漏えいや不正アクセスといったセキュリティ面のリスクをあらかじめ想定し、適切な対策を講じる必要があります。

具体的には、AIが取り扱うデータの内容や保存方法を事前に確認し、アクセス制限や通信の暗号化、操作ログの管理といった体制を整えることが求められます。あわせて、外部AIサービスを活用する場合には、そのサービスのプライバシーポリシーやデータの使用範囲も十分に確認しておくことが重要です。社内で取り扱う情報の種類や重要度に応じて、匿名化処理を導入するなどの追加的な工夫も検討するとよいでしょう。

専門的なITスキルを持つ人材の確保

AIエージェントは、ユーザーにとって扱いやすいインターフェースを提供しており、AIの専門的な知識を持たない多くのユーザーも、その恩恵を受けることができます。一方で、より多くのユーザーに影響を及ぼすようになるために、その効果を最大限得るための導入プロセスやカスタマイズ対応、継続的な運用のためには、専門的なITスキルを持った人材がますます重要になります。APIの活用、社内システムとの連携、セキュリティ設計など、技術的な観点からの構築や管理は、通常の業務担当者だけでは対応が難しい場面も出てくるでしょう。

そのため、AIに関する知識が豊富な人材を社内で確保・育成するか、外部の専門ベンダーやパートナーと連携して体制を整えることが大切です。特に導入から運用までを見据え、トラブル対応や改善体制を構築しておくことで、AIエージェントの効果を最大化することが可能になります。

変革を成功に導く、安全・安心なAI

AIエージェントは、業務効率化や顧客満足度の向上を実現する有効な手段です。少子高齢化による人手不足が進む中、生産性を高めるためにも、その活用は今後ますます重要になります。

NECには500名以上のAI専門家が在籍しており、業種や業務ごとの課題に応じた柔軟なAI活用提案が可能です。NEC製と他社製のAIを適材適所で組み合わせながら、業務の自動化やCX向上、新規事業の創出など、あらゆる変革をワンストップでサポートします。信頼性と専門性を兼ね備えた伴走支援で、安全・安心なAI活用を実現します。

NECのAI事業について、さらに詳しい情報を知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。

- 関連ページ: NECの生成AI(NEC Generative AI)