“デジタル2回戦”、日本企業はGAFAを巻き返せるか? 〜「未来を描く力」の高め方 Beyond デジタル人材編

Forbes JAPAN Web 2021年7月7日掲載記事より転載

先が見通せない時代。逆説的な話だが、これほどまでに「未来を描く力」が求められたことはない。

いま必要なことは、世界中の人々と手を取り、新しいビジョンを描くこと。そのための戦略を、4つのキーワードから突き詰めていく!

ここでは「金融」という巨大レガシーシステムを、未来に向けてDXする最適な戦略と、日本企業のポテンシャルについて語り合う。

SPEAKER 話し手

早稲田大学大学院

入山 章栄

早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授

慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。

NEC

岩田 太地

NEC デジタルインテグレーション本部 本部長

1981年、大阪府生まれ。ミズーリ州立大学卒業後、2004年、NECに入社。金融機関向け営業後、社内起業に従事。三井住友銀行との合弁会社設立やインドでの事業開発を推進。経産省の委員等も務める。NECではFinTech事業開発室長等を経て、21年4月から現職。

Forbes JAPAN

谷本 有香

Forbes JAPAN Web編集部 Web編集長

証券会社、Bloomberg TVで金融経済アンカーを務めた後、2004年に米国でMBAを取得。その後、日経CNBCキャスター、同社初の女性コメンテーターとして従事。20年より現職。

GAFAに歯が立たなかったデジタル1回戦。2回戦の行方は?

1990年代のITブームから始まったデジタル化の波。そこから30年の歳月を経て、現在ではDX推進、FinTechの名の下に、より大きな波となって押し寄せ続けている。全世界的なパンデミックを経て、その流れは急流となり、その闘いの現時点での勝者はGAFAだと言われている。

残念ながら彼らの驚異的な成長に、日本企業は歯が立たなかったというかっこうだ。ではこのまま日本企業は負け戦に甘んじるしか術はないのだろうか。

「勝機はある」

ビジネス理論のオーソリティ・早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄は、まだ日本企業は“デジタル1回戦”に負けただけなのだと表現した。パソコン・スマートフォンというかつて存在しなかったホワイトスペースに、続々とサービスを生み出す闘いには負けた。しかしいまはデジタル空間と現実空間をどのように共存・融合させていくかという“デジタル2回戦”が開幕しているのだという。

一方の岩田太地は、現場(現実空間)で金融機関を相手にデジタルテクノロジーを活用した新規事業を提案し続け、現在ではエンタープライズ全域のDXを推進するNECデジタルインテグレーション本部の本部長である。入山の著書の理解者、実践者であり、FinTech事業開発室を創設した経験も合わせもつ。企業のDX推進の最前線に携わる岩田ならではのリアルな肌感で、“デジタル2回戦”の課題を考察しつつ未来を見据える。

レガシーシステムとデジタルシステムの融合が課題となれば、デジタル主戦場のGAFAとも互角に渡り合える。それぞれを合わせもつ日本企業はどのような戦略で未来を切り開けばよいのだろうか。

Forbes JAPAN Web編集長 谷本有香のモデレートで対話が進むなか、見えてきたのは“日本企業ならではの勝ち筋”だった。

議論はまず、本来のデジタルツールとしての意味合いから“魔法の杖”として語られるようになってしまったDXの現状分析から始まった。

関係は変わっても、その中心にはいつもヒトがいる

谷本 有香(以下、谷本):テクノロジーの発展によりデジタル化/DX推進が企業の大きな課題となっています。私も取材を重ねるなかで、「どのようにDXを始めるべきか」「どこから変革をしたらよいのか」という問題に直面している企業の声はよく聞きます。

岩田 太地(以下、岩田):その悩みは、2017年にFinTech事業開発室を立ち上げ、室長となったときに直面しました。入山教授の著書を読んでいたこともあり、「知の深化」「知の探索」を実践し、さまざまな実証実験も行ったのですが、新規事業の成功率はとても高いとは言えるものではありませんでした。いま振り返ると、知の探索や深化を行うなかで、真の目的を見失っていた気がします。

入山 章栄(以下、入山): 現在、イノベーションが不可欠だということは、経営学の常識です。しかし限られた目の前の風景から生み出すのは非常に難しい。「知の探索」という言葉は、もっと遠くの景色を見ること(Exploration)でイノベーションを起こそうという意味になります。

そして遠くを見るだけではなく、身近な社内に眠るイノベーションの種子を見逃さないように深掘り(Exploitation)もする、これが「知の深化」です。その両輪をバランスよく回すことを「両利きの経営」と表現しました。

DX、デジタルというのはあくまで手段です。しかし、DXを過信してDX自体が目的になってしまうことも少なくありません。目先の問題を解決しているうちに、大局の目= Explorationを見失ってしまうのです。

企業は中期経営計画として3〜4年後の目標設定を行いますが、それはもはや変化の速い時代に即した考え方とは言えなくなっています。それよりも30年後の未来の大きなビジョンやミッションを設定し、企業全体で共有して、それぞれが小さなアクションを仕かけていくほうが現実的なのです。

谷本:ビジョン、ミッションの設定は、多様な人種が在籍する外資系企業などでは言語化されていることが多いと思うのですが、日本企業の社是/理念は時代にそぐわないまま“何となく理解している”状態のように思えます。

入山:経営学には「SECI(セキ)モデル」(一橋大学名誉教授 野中郁次郎が提唱)というものがあり、そのベースは言葉にしない暗黙知と、言語化した形式知に分かれます。暗黙知はより豊かな知識量を伝えられますが、時間経過に弱い。社長の代替わりなどでいとも簡単に理解不能になってしまうのです。そのためにきちっと言語化する形式知が必要です。ヒトが動くためには“センスメイキング(納得)”が不可欠ですから。

金融をデジタル化するとは、どういうことか

岩田:NECは2020年にパーパス(存在意義)を含むNEC Wayを改定しました。NECのパーパスは、「Orchestrating a brighter world」をもとに、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる、持続可能な社会の実現を目指すというものです。「人間性の発揮」に関しては、AIの時代だからこそ、より大切になってきていると感じています。

確かにこうして形式知となることで、社員全員が同じベクトルで動けるようになったと思いますね。

入山:そしてその効果は、社内だけの問題に限りません。顧客や社会に対しても形式知としてパーパスを言語化するのは、非常に重要です。全方位にセンスメイキングを拡大すれば、企業価値は自然と上昇しますから。

そのうえでデジタル2回戦を闘う。1回戦ではパソコン、スマートフォンというまっさらなスペースのデジタル限定の空中戦で、GAFAが勝ちました。

しかし2回戦はそうはいきません。金融はレガシー産業です。強固なシステムと、ヒトとヒトのサービスのかたちがリアル(現実社会)にあり、そこにデジタルを染みこませなくてはならない。言うなれば地上戦となるからです。

家電にネットワーク機能がついてIoTとなったように、デジタル金融は最終的にヒトが介在するので、IoHumanとなると考えてもよいかもしれません。ヒトのサービスをデジタルと融合するのです。さらに既得権益勢力とのコンフリクトをいかに調整できるかも鍵になります。NECの標榜するOrchestratingそのものですね。

そのうえで日本の各企業が同じパーパスに向けて協調できたとしたら、革命を起こせるはずです。

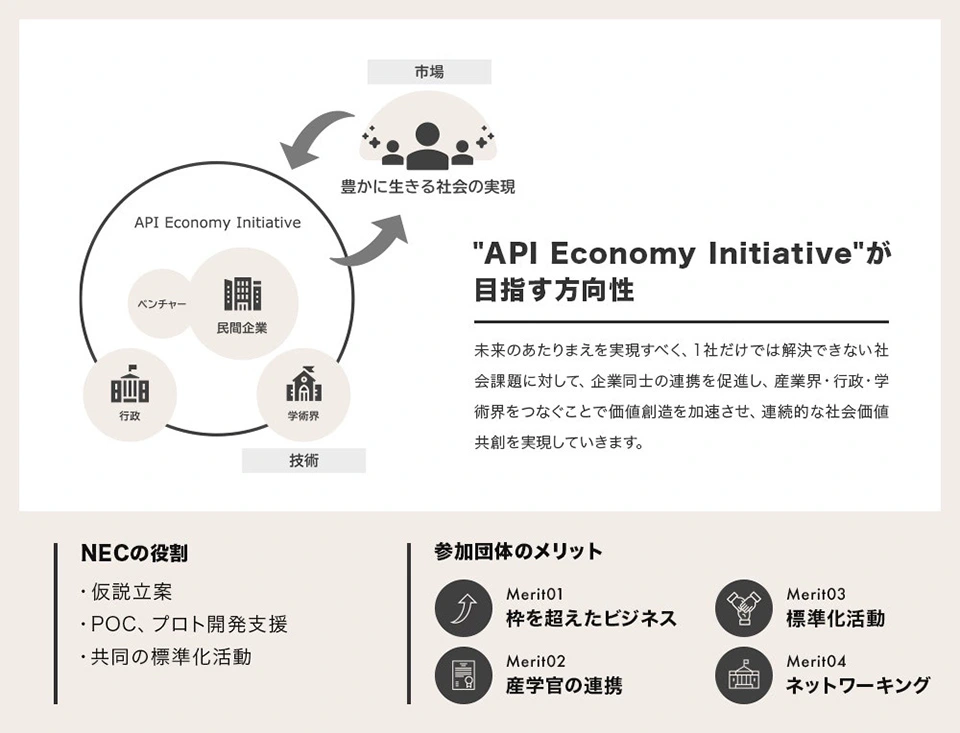

岩田:まさにそれが、NECが「社会価値創造企業」を掲げた理由です。グリーンエネルギー、スマートシティ、ヘルスケアなどの課題感は各企業や自治体すべてに共通しています。その解決のために各企業が企業を越えてまとまって解決に乗り出すことができないか、そう考えて「API Economy Initiative」という企業間のデジタルを活用したイノベーションにむけたコンソーシアムをつくりました。しかし総論ではまとまるのですが、いまのところ各論でコンフリクトしてしまう現実があります。

谷本:そもそも日本ではなかなかコンソーシアムがうまく機能しにくいようですね。これは企業にオープンイノベーションや、データなどを共有する文化が根付いていないことが原因ではないでしょうか。システムがオープンソースで開放されていても、なかなか活用されにくいと聞きます。

岩田:私も同感です。Linux Foundationコミュニティーの一端に参加したことがありますが、オープンソースコミュニティに貢献すること自体が企業のインセンティブとして見事に成立しているのです。その感覚は日本では低いように思います。

入山:日本のオープンソース、コンソーシアムがなぜ軌道に乗らないのか。それはリーダーシップの不在が要因だと考えています。大きなビジョンを語り、巻き込んでいく力をもった人物の不在と言い換えてもいいかもしれません。

ではリーダーは何をすべきなのか。それはMy story、Our story、Your storyとして、自分、社会、相手のメリットを力強く語ることです。

ステークホルダー全員が“センスメイキング(納得)”することで、物事は動き始めるということです。 リーダーは新規事業実現に関しては、さらに重要になります。不確実性の時代、答えのないなかでたとえ失敗してもやり抜く強いリーダーシップこそがイノベーションを生むのですから。

スポーツに例えると、いまは野球がサッカーになった状態です。監督の指示通りにプレイすれば勝てた状況が、その場その場の各人の判断で、あうんの呼吸でチーム一丸となってゴールを目指さなくてはならない状況へと変わったのです。そのための人材は、以前とはもちろん違います。

岩田:NECも多様な人材を得るために、キャリア採用を積極的に行っています。

入山:リーダーシップを育てるには、現場への権限委譲が不可欠。ジョイントベンチャーをつくり、若手をトップに抜擢することで、意思決定の経験を積み重ねてもらう。そうして育つ人材が未来を担うのですから。そして岩田さんは40歳とのこと。岩田さんのような若いリーダーが本部長を務められていると知り、NECの印象も大きく変わりました。

岩田:カルチャー変革活動等を通じ、NECは大きく変わりだしています。入山先生と会話をする機会を頂き、今回多くの学びがありました。デジタルテクノロジーを土台とした変化や変革の最適解を、パートナーの皆さまのために、一緒に思考錯誤しながら見いだしていく。そして、共感する未来の姿を実現していくことが、我々がやっていくべきことだと思っています。

パートナー選びの真髄とは。オーケストレーションとリーダーシップが勝敗の分かれ目

闘いは変化した。デジタルのみの競争だった1回戦の敗北を経て、デジタルをいかに日常のリアルに染みこませるかの闘いとなり、ゲームのルールも指示を待つのではなく、瞬時に状況判断を行いゴールにボールを運ぶ臨機応変が問われる時代となった。センスメイキングしながら共に挑戦するパートナー選びがより重要になっているとも言えるだろう。

そのなかで描かれる日本の勝ち筋。それは日本の利点であるものづくり・サービスを軸にパーパスによって集結した企業連合の強み。デジタルとリアルを合わせもつ日本企業特有のオーケストレーションを土台にしたDX。そして、その2つを動かす力強いリーダーシップを発揮・醸成できるかどうかが、パートナー選びの本質となり、デジタル2回戦の日本企業の勝敗の分かれ目となるだろう。