ビジネス変革に向けた行内OA基盤のモダナイゼーション

七十七銀行の挑戦とその真意に迫る

市場の成熟や少子高齢化社会をはじめ、多くの課題に直面する日本企業。その中でさまざまな地域課題の解決や地域創生を目指すには、金融DXが重要な切り札となる――。こうした考えのもと、積極的な取り組みを進めているのが、東北地方を主な営業エリアとする七十七銀行だ。同行は行内業務を支えるOA(オフィスオートメーション)基盤のモダナイゼーションを実現し、デジタルシフトを加速させている。そのインパクトと、社会にもたらす価値はどこにあるのか。プロジェクトをけん引した七十七銀行及びNECのキーパーソンに話を聞いた。

SPEAKER 話し手

株式会社七十七銀行

岩淵 道生 氏

デジタル戦略部

デジタル開発課 課長

相馬 広明 氏

デジタル戦略部

デジタル開発課 チーフエキスパート

NEC

須藤 圭輔

第四金融ソリューション統括部

ソリューション推進グループ

プロフェッショナル

須山 浩邦

BluStellar事業推進部門

BluStellarビジネス統括部

モダナイゼーションビジネスグループ

シニアプロフェッショナル

地域課題に挑む七十七銀行の使命と進化

――地方銀行は地域の産業・経済の発展に欠かせない存在です。社会が大きく変化する中、地方銀行が果たす役割は?

岩淵氏(七十七銀行):原材料価格の高騰や人口減少・少子高齢化が進み、労働力不足や経済規模の縮小に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展やライフスタイルの変化による社会の多様化が進むなど、地域金融機関を取り巻く環境は大きく変化しています。

そうしたなか、地域の課題と向き合い、地域を豊かにしていく。これは地方銀行の重要な役目です。当行は地域に根差し、お客様と長年にわたり信頼関係を築いてきました。この強みを活かし、未来を切り拓くリーディングカンパニーとして、金融サービスの安定的な提供と、継続的な金融仲介機能の発揮に努めるとともに、コンサルティング機能を強化して地域経済をけん引していきます。

デジタル戦略部

デジタル開発課 課長

岩淵 道生氏

相馬氏(七十七銀行):近年はお客様のライフスタイルも変化しています。多様なニーズや価値観に対応し、顧客体験の向上や事業の多角化を図ることが重要です。限られた人的リソースでそれらを実現するためには、私たち自身がデジタル化やデータ活用を促進しなければなりません。

デジタル戦略部

デジタル開発課 チーフエキスパート

相馬 広明氏

――貴行が掲げる「Vision 2030」はそうした変革のビジョンを打ち出したものですね。

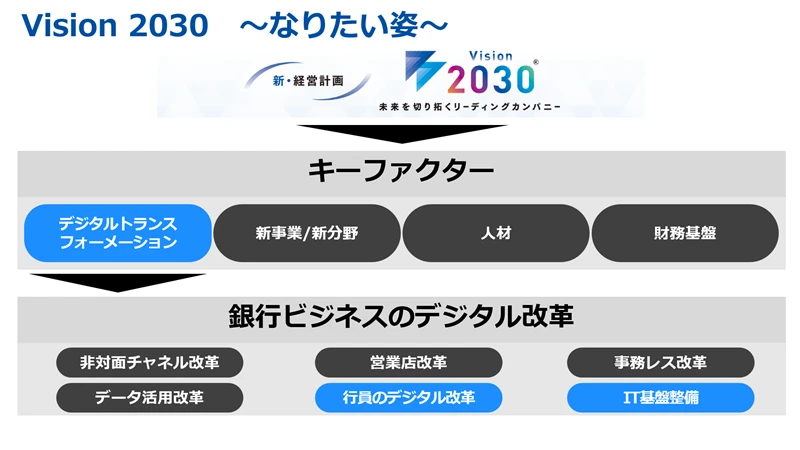

岩淵氏:Vision 2030は2021年5月にスタートした2030年度までの経営計画です(図1)。Vision 2030の実現に向けたキーファクターの1つとしてDXを進めているところです。今回取り組んだ「OAモダナイゼーション」はこの一環です。

七十七グループが目指す「未来を切り拓くリーディングカンパニー」のキーファクターの1つであるDX実現に向け、6つの重点施策を推進する。OAモダナイゼーションは「行員のデジタル改革」と「IT基盤整備」にかかわる重要な取り組みだ

相馬氏:OA基盤は銀行業務に必要な事務処理や情報の検索・収集などを行う汎用的なシステムです。本部用の一部を除き、端末はシンクライアント化(※1)したVDI環境(※2)となっています。シンクライアントは端末にデータが残らないため、セキュリティ重視の観点からVDIを採用しました。

端末台数は全部で約3,000台。端末をシンクライアント化したことに加え、以前は「境界型防御」のアプローチで内部ネットワークとインターネット接続環境を分離し、それぞれのVDIを利用する構成としていましたが、「ゼロトラスト」モデルを採用し1つのVDI環境に統合の上、ゼロトラストソリューションと境界型防御を組み合わせたハイブリッド構成に再構築することで、セキュリティと利便性を両立させました。

- ※1 クライアント側の端末(PCなど)では限られた処理しか行わず、アプリケーションの実行やデータの管理などほとんどの処理をサーバ側に任せる仕組み

- ※2 VDI(Virtual Desktop Infrastructure):仮想化技術を活用してサーバ上に仮想デスクトップ環境を構築し、ユーザがどこからでも安全にアクセスできる仕組み。この環境では、サーバ上で動作する仮想マシンを通じて、アプリケーションやデータにアクセスできる

解決困難なOA基盤の性能問題が大きな足かせに

――今回、OA基盤を刷新した理由について教えてください。

相馬氏:従来のOA基盤は2019年に構築したもので、業務の多様化による利用範囲の拡大や業務上取り扱うデータの大容量化などへの対応が必要となっていました。またPCへのログイン時間長期化、操作中に動作が遅くなるといった性能問題や境界分離によるインターネットアクセス時の2段階ログイン、境界の内と外でのデータ授受に時間がかかるなど、セキュリティと利便性の両立が課題となっていました。さらに、2つのVDI基盤の保守運用が必要になるため、その運用負荷とコスト効率化も大きな課題でした。

岩淵氏:昨今はOA基盤上で外部インターネット上のサービス(SaaS)を利用したいという要望が多く寄せられています。従来はWebアクセスを厳しく制限していたため、SaaSの利用はもちろん、業務上必要なサイトにアクセスできないこともありました。セキュリティを担保しつつ、利用者ニーズに即した柔軟な運用を実現することが重要な課題でした。

――今回、OAモダナイゼーションをNECに依頼した理由について教えてください。

岩淵氏:まず今回のプロジェクトでは、これまで当行システムの開発に携わった経験のあるベンダーを中心にお声掛けし、NECにおいては、従来のインターネット環境VDIの構築と安定的な維持管理をしてきた実績から、良きパートナーとして信頼を置いていました。システムの性能課題を相談した際には、我々からヒアリングしたシステム基盤構成を基に原因を特定の上、具体的な解決策の提案をいただけたことが決め手となりました。

須藤(NEC):性能問題の原因は、いわゆるVDIのサイジング問題です。1つの仮想マシンに1vCPU、メモリ4GBの割り当てとしていたため、リソース不足となっていました。また、以前のVDIは共用型で、移動ユーザプロファイルを使用していました。Edgeブラウザなど従来の移動ユーザプロファイルに対応していないアプリケーションが増加してきたことと、ログインが短時間に集中するいわゆるログオンストームに対応できないことが、レスポンス低下を招いていたのです。

第四金融ソリューション統括部

ソリューション推進グループ

プロフェッショナル

須藤 圭輔

岩淵氏:解析結果と対応策について、専門家の方から丁寧にわかりやすく説明いただき、高い納得性を得ることができました。豊富な人材による幅広い知見と高い技術力を実感し、OAモダナイゼーションをNECにお願いすることになりました。

セキュリティと利便性の両立を目指した新基盤設計

――新たなOA基盤に求めた要件、重視したポイントは何ですか。

岩淵氏:SaaSをはじめとするクラウドサービスやインターネット利用の自由度を高め、性能面も向上させる。それと同時に譲れないのがセキュリティです。利便性や自由度を高めても金融機関として安心・安全につなげるセキュリティを疎かにすることはできません。その実現のためには、ゼロトラストセキュリティによる基盤の再構築が必要と考えていました。

――七十七銀行の要望に対し、NECはどのような提案をしたのですか。

須山(NEC):実現手段はいろいろとあるため、フルクラウドのDaaSやオンプレミスベースのVDI、ファットPC(※3)ベースのOA基盤など複数の提案を用意しました。ビジョンの実現に向けて、最適な仕組みを選択していただくためです。各システムにはメリット/デメリットがあり、コストや運用を含めた工数も違います。そうしたことを中立的な立場で、何度も詳しく説明していきました。

- ※3 自身でアプリケーション実行やデータ保存ができる性能をもった従来のPCのこと

BluStellar事業推進部門

BluStellarビジネス統括部

モダナイゼーションビジネスグループ

シニアプロフェッショナル

須山 浩邦

岩淵氏:クラウドの利用を前提とした際、セキュリティ対策にSASE(※4)も必要となりました。NECの提案は、SASE導入計画をきちんと押さえたもので、当行のセキュリティポリシーにもマッチしていました。

- ※4 SASE(Secure Access Service Edge):ネットワーク機能とネットワークセキュリティ機能を単一のクラウドプラットフォームに統合したフレームワーク

――再構築したOA基盤の概要を教えてください。

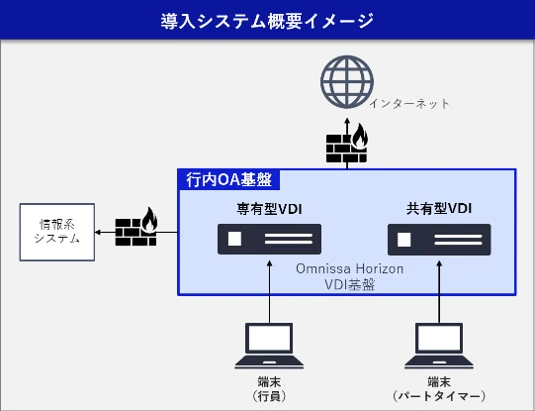

相馬氏: 最終的に採用したのは、クラウドの利用を前提にしたオンプレミスベースのVDI方式です。セキュアなオンプレミスを軸に、必要に応じてSaaSも柔軟に使える“いいとこ取り”のシステムです(図2)。

具体的には分離していた内部ネットワークとインターネット接続環境を統合し、新たな行内OA基盤を構築しました。常時PCを利用する行員向けにはVDIを共用型から専有型に変え、ローカルプロファイル方式に変更しました。パートタイマーなどで利用頻度が低い利用者は共用型VDIとし、コストパフォーマンスを向上させるとともに、移動ユーザプロファイルを利用しつつも、EdgeやChromeブラウザに対応できるよう工夫を加えました。これらもNECの提案に基づくものです。その結果、PC操作にかかるストレスを解消し、またインターネットに安全にアクセスできるSaaS活用に向けたインフラを整備することができました。

また、ファイアウォール構成も変更し、行内業務のファイアウォールは境界の内側、インターネット環境のファイアウォールは境界の外側に配置しました。守るべきものとそれ以外のものを区別することで、セキュリティを確保しつつ、利便性を高めました。

行内業務システムを利用するVDI基盤をOmnissa Horizonフルクローンで構築。ハイスペックCPUを搭載したサーバによる専有型VDIを採用し、NECの知見を活かしたサイジングでパフォーマンス向上を図った。ファイアウォールの構成も変え、ゼロトラストセキュリティに準拠した

――専有型にすると、多くのリソースが必要になってコストも上がり、性能問題でも逆効果なのではないのでしょうか。

須山:以前のVDIはCPUオーバーコミットを使用せず1vCPUしか割り当てていませんでした。VDIのように、操作している人としていない人が混在する環境では、CPUオーバーコミットを採用し、2vCPU以上のCPUを割り当てた方がパフォーマンスは大幅に改善します。これは物理的リソース以上に仮想的リソースを割り当てることで、CPUの効率性を向上させる仕組みです。1台の仮想マシンに2vCPUを割り当てることで、性能は格段に向上しました。仮想化した環境でのCPUリソースは時分割多重処理するタイムシェアリング方式で動作するため、適切なCPUオーバーコミットは集約率向上と性能向上を両立させる手段となります。体感レスポンス向上のためにはユーザ操作に対して迅速な処理を可能にする高クロックCPUの採用も重要です。適切なサイジングをしっかりすれば、物理的なリソースの上限を超えて仮想化環境にリソースを割り当てるオーバーコミットを使用しても、集約率向上と性能向上を両立できます。そうしたことをご説明しました。

岩淵氏:技術的な裏付けを基に理路整然とした説明で、このチャレンジングな提案に感動しました。

OAモダナイゼーションがもたらした変化とビジネス改革

――プロジェクトの時系列的な流れを教えてください。

相馬氏:2022年10月より検討を開始し、NECの提案と当行のビジョンとの擦り合わせを1年近くかけてじっくり行っていきました。金融のデジタル化を支える次世代の重要な基盤になるためです。決定した構想について2023年9月に行内で承認を得て、そこから構築プロジェクトがスタートし、2025年1月より本格稼働しています。

――新OA基盤になって業務がどのように変わり、どんなメリットを実感していますか。

岩淵氏:セキュリティを担保した安全な基盤上で、SaaSや外部ビジネスツール利用の自由度を高めることができました。今後はMicrosoft 365の利用も検討しており、Teamsを利用した行内・外でのコミュニケーションも可能になると考えています。ビジネスの変革が進み、行員の働き方改革や生産性向上にもつながると期待しています。

私と相馬の間では、現在の状況を“開国”と呼んでいます。それぐらい大きな変化なのです。

相馬氏:懸案だった性能問題も解消されました。PCへのログイン時間が1、2分で済むようになり、サクサク感が味わえる新システムはとても好評です。VDI統合によりインターネットアクセス時の2段階ログインの手間も簡素化され、データ授受も容易になりました。

――プロジェクトを振り返ってNECの対応をどのように評価していますか。

相馬氏:技術力が高く、多くの課題を解消してきたノウハウもある。こちらの問い合わせにも丁寧に対応し、レスポンスも早くて正確です。

岩淵氏:プロフェッショナルなタレントが揃っている。これが率直な印象です。NECはこちらの要望を反映したシステムデザインの提案から構築、運用サポートまでワンストップで伴走支援してくれました。一貫した対応なので品質も高く、コストも最適化できます。すばらしい総合力を兼ね備えていると感じています。

――なぜNECはワンストップの提案とサポートが可能なのですか。

須山:新たな付加価値を創造するという考えに基づいて、組織的に活動しているからです。NECの価値創造モデル「BluStellar」では、お客様との共創事例やNEC自身の実装経験を基に成功要因を抽出・分析し、戦略立案から最適な技術・ノウハウの実装、その活用までトータルに伴走支援します。こうしたアプローチをご評価いただけたのだと思います。

須藤:NEC社内の連携も緊密です。今回の提案では、VDIの知見だけでなくサーバ仮想化、ネットワーク、セキュリティの技術的知見も必要になる。社内ではそのスペシャリストから意見を聞いたり、何度もミーティングを重ねたりしました。専有型VDIやサイジングの最適化はこうした活動によって導き出されたものです。

――再構築したOA基盤を軸に、どのような取り組みを進めていきますか。今後の展望を聞かせてください。

相馬氏:まだ試行錯誤の段階ですが、利用の是非や効果を検証しているビジネスツールが複数あります。次々と新しいSaaSも生み出されていますので、当行業務での活用にチャレンジしていきたいです。また、グループ会社とのOA基盤の統合、共通化も現在進めているところです。

岩淵氏:金融サービスは重要な社会インフラの1つです。安全と信頼を担保しつつ、顧客体験のさらなる向上を図る必要があります。モダナイズしたOA基盤を軸に行内業務のデジタル化を推進し、自らの変革を価値に変え、お客様ビジネスや地域社会のさらなる発展に貢献していきます。