小田原市の未来を拓く、デジタル活用と持続可能なスマートシティ

~”世界が憧れるまち”を目指し、市民ファーストを実践~

急速に進む少子高齢化、激甚化する自然災害――。日本を取り巻く社会課題に立ち向かい、誰もが安全・安心に快適に暮らせるスマートシティへの取り組みが各地で進んでいる。しかし、地域を巻き込んだ大きな取り組みに進展するケースはまだ多くはない。これに対し、市民ファーストのもと、先進的な取り組みを進めているのが、神奈川県小田原市である。前例の無い高い目標に向けて市の職員はもちろん、公民連携で力を合わせて進める同市の取り組みを紐解き、今後のスマートシティ進展に向けた具体的なアプローチについて考えてみたい。

SPEAKER 話し手

守屋 輝彦 氏

神奈川県小田原市

市長

NEC

受川 裕

Corporate EVP

兼 クロスインダストリービジネスユニット長

「世界が憧れるまち“小田原”」を目指してスマートシティを推進

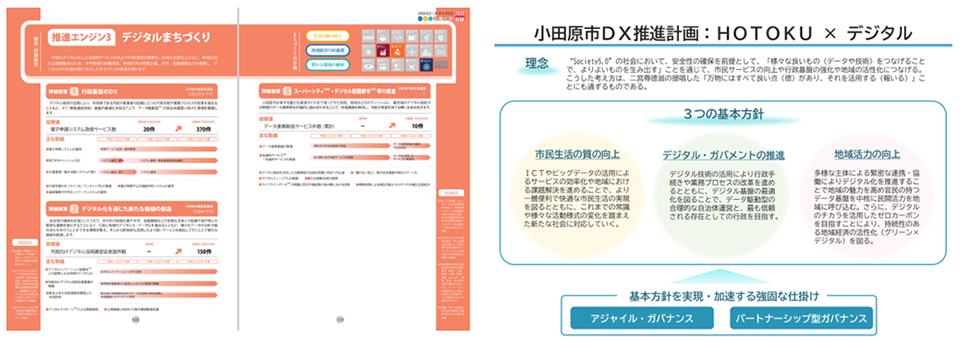

小田原市は神奈川県西部、西湘地域の中心都市であり、都市の利便性と豊富な自然、歴史文化などを兼ね備え、多様性に満ちている。2022年からの第6次小田原市総合計画では、2030年に目指す将来都市像「世界が憧れるまち“小田原”」の実現に向けて、推進エンジンの一つとして「デジタルまちづくり」を掲げ、「小田原市デジタル化推進本部」が中心となり、市を挙げてデジタル化によるまちづくりを推進している。

「これは前例のない取り組みですが、前例が無いからできないではなく、挑戦すればよい。挑戦しなければ、成長の扉も拓けません」と市長の守屋 輝彦氏は力を込める。

2021年4月には究極のゼロカーボン・モデルタウンを目指す「スーパーシティ構想提案書」を発表。

同7月には公民連携、若者・女性活躍の拠点となる「おだわらイノベーションラボ」も開設した。スーパーシティ構想は結果として採択まで至らなかったが、その半年間にわたる挑戦が「やればここまでできる」と市職員の意識を変えていき、その後の取り組みを加速させていくことになったという。

小田原市は「第6次小田原市総合計画」の推進エンジンの1つに「デジタルまちづくり」を位置付け、2022年4月に「小田原市DX推進計画 HOTOKU×デジタル」を策定した。この計画では市のDX(デジタルトランスフォーメーション)の理念や基本方針を決定。さまざまな良いもの(データや技術など)をつなげることで、市民生活の質の向上、デジタル・ガバメントの推進、地域活力の向上を目指している。小田原市と縁が深い江戸時代後期の農政家、二宮尊徳(二宮金次郎)が唱えた「報徳思想」からHOTOKUの名を冠したという。

大切なのは、市民が快適さ、便利さを実感できること

小田原市がデジタルまちづくりで最も大切にしているのが、「市民ファースト」である。そこに暮らす市民が生活の質の向上や便利さを実感できなければ、スマートシティは成功しないと考えるからだ。「市民の意見を聞くため、継続的にタウンミーティングを実施していますが、計画を打ち出した当初の市民の反応は、正直冷ややかなものでした」と守屋氏は振り返る。

そこで市民がメリットを実感できるデジタルサービスを形にすることを優先した。その1つが「市民参加型警戒・避難システム」である。河川や海岸などに設置したセンサーなどから得た情報を把握し、防災アプリを通じて、災害情報や避難情報を早期に伝える。開発には令和4年度「デジタル田園都市国家構想推進交付金」を活用した。

“書かない窓口”も実現した「住所変更手続きのスマート化」も同交付金を活用した取り組みの1つだ。「住所変更手続きに必要な転出証明書などの書類をデジタル化することで、書かずに申請書類を作成できます。職員の入力作業もロボット化することで、手続き完了までの時間も短縮化しました」と守屋氏は説明する。

さらにMaaS(Mobility as a Service)アプリなどの活用によって地域課題の解決も目指している。具体的には、複数の交通手段から効率よく移動できるルート検索が可能なMaaSアプリ、市内の混雑状況を知らせるデジタルサービス、予約・決済をスマートフォンで行える電動アシスト自転車のシェアリングサービスなどを実現した。

こうした一連の取り組みに加えて注目したいのは、デジタルサービスを充実させるだけでなく、誰もがそれを使いこなせるようにする「デジタルデバイド対策」にも力を入れている点だ。「誰一人取り残さないデジタル社会の実現を目指し、市内の携帯販売事業者と協定を結び、スマホ教室を市内各所で開催しています」と話す守屋氏。2023年3月末までに125講座が開催され、延べ500名超が受講したという。

対等な関係性の「公民連携」が成功のポイント

カーボンニュートラルも重点施策の1つである。小田原市は2050年カーボンニュートラルの実現を、国に先駆けて2019年に宣言。2030年にCO2排出量の50%削減を目指し、エネルギーを“賢く”使うエネルギーマネジメントを推進している。「脱炭素の取り組みは我慢を強いられるイメージがありますが、それでは活動は長続きしない。豊かに楽しく生活を送りながら、その中で脱炭素化を目指します」と守屋氏は主張する。省エネに加え、再エネをはじめとするエネルギーの地産地消を進めていく。

小田原市を訪れた昨年の観光客数は、過去最高となる726万人。2030年には1000万人突破が目標である。「この中で脱炭素化を進めるため、観光客の行動分析などデータの活用もさらに進めていきます」と守屋氏は語る。その一環として取り組むのが「EV(電気自動車)宿場町」である。小田原市とEV関係事業者が連携して、市内の充電インフラを新設・運営していく。脱炭素化を図りながら、かつての宿場町のように観光客に長く滞在してもらうのが狙いだ。

こうした活動の広がりとともに、市民の姿勢も次第に前向きなものに変化してきたという。「市民の側からさまざまな提案や相談が寄せられるようになったのです」と話す守屋氏。これらの取り組みから見えることは、デジタルまちづくりの中にグリーン(環境)施策を位置付けて相乗的な効果を生み、地域経済を回すこと、そして市民に実感してもらい波及させていくことまで見据えて計画されているということだ。

これからも小田原市のデジタルまちづくりは具体的に進んでいく。令和5年度「デジタル田園都市国家構想交付金事業」に採択された「小田原合戦を活用した石垣山一夜城の魅力発信事業」、さらにデータ連携基盤を活用し、まちの回遊促進と防災の両立、小田原各地の魅力と体験を発信する「デジタルブラブラ城下町」に取り組む。「これらを中心に、市民・観光客・地域の店舗をつなぐ多拠点ネットワーク型まちづくりを推進していきます」と守屋氏は展望を語る。

デジタルまちづくりで重要になるのも、「民間」の視点だという。令和3年3月「小田原市デジタルイノベーション協議会(愛称:D+(ディープラス))」を設立。会員数は128団体(9/1時点)で小田原市のデジタル化によるまちづくりを最大限加速させるため、産官学民の多くのステークホルダーから多様な意見を聞き相談できる。

「公民連携の必要性はよく言われますが、多くの場合、実は公主導で行われることが多い。これでは真の公民連携になりません。小田原市は『公』と『民』が対等な関係性を保ち、市民の意見に真摯に耳を傾けてきました。それがこれまでの成功につながっているのだと思います」と守屋氏は述べる。

こうした中で、小田原市とNECは2021年9月に「デジタルまちづくり」のための包括連携協定を締結。NECも協力企業の1社として2022年度の都市OS導入を始め、今後もパーソナル利活用基盤サービスの提供を予定しており、小田原市の取り組みをサポートしている。

市民視点の“地域らしい”まちづくりを国内外で支援

小田原市の例にあるように、スマートシティの実現に向けた取り組みが全国で広がりを見せている。しかし、地域の課題や目指す姿はそれぞれ異なる。各地域には次世代に継承すべき固有の歴史や文化もあるからだ。

大切なことは、地域固有の“らしさ”と 新しい“らしさ”を創造し、人々が安心して活き活きと暮らし続けられるまちをつくること。「NECはこれまでの実績・知見・技術・つながりを活かし、地域の皆様に寄り添い“地域らしい”まちの進化をサポートしています」とNECの受川 裕は語る。

既に全国41の自治体(2023年8月末時点)とスマートシティの実現に取り組んでいる。国内だけでなく、米国、欧州、アジアなど海外でも多くの実績がある。

NECが考えるスマートシティのコアにあるものはやはり「市民ファースト」である。住む人が安全・安心に心身とも健康に暮らし、その中で快適さや便利さを実感できるようにする。これを起点として、様々なデータを利活用しながら地域の課題解決や活性化を支えていく。

「データの広域連携」と「DX×GXの融合」を重視

これからのスマートシティの発展に向けては、NECは2つのアプローチを重視している。

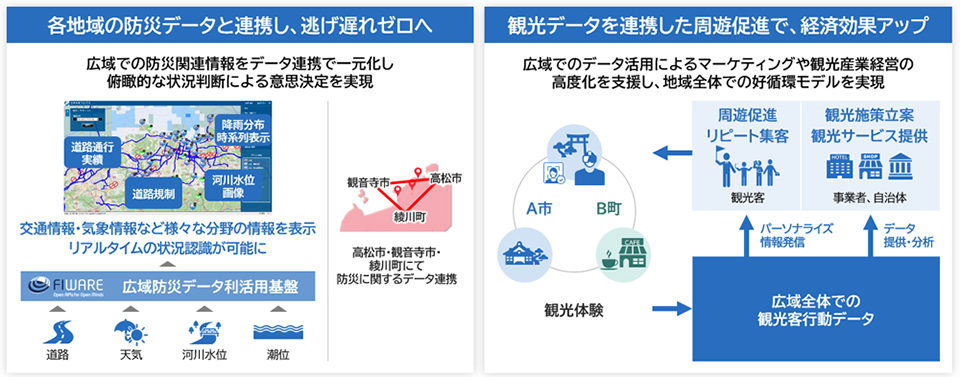

1つは「データの広域連携」である。1つの自治体だけでは得られるデータも限られるため、同様の課題を抱える自治体が連携して、多くのデータを蓄積・活用することが重要になる。「コストメリットに加え、施策範囲の拡大によるスケールメリットも高まっていきます」と受川は述べる。

特に効果が期待できるのが災害対策だ。当然ながら災害は行政区域にかかわらず発生する。例えば、下流域はそれほど雨が降っていなくても、上流域で豪雨があれば、一定時間後に河川水位が急上昇する恐れがある。「氾濫や越水の可能性が高いのは、どの河川流域か。警報や避難情報はどのタイミングで発出すべきか。道路は通行可能か、あるいは規制が必要か。広域でデータを共有することで、俯瞰的な状況判断による意思決定が可能になります。また避難所や救援物資の状況も見える化、共有することで、キャパシティやリソースの適切な補完ができるなどデータ活用の幅が広がる」(受川)。

観光産業にも大きな効果が期待できる。市域を越えて豊富な観光資源を活かした周遊促進や“観光体験”の創出が可能になるからだ。「各地域の特性を活かした観光施策の立案や観光サービスの提供が可能になり、広域での好循環モデルを実現できるでしょう」(受川)。

こうした活動を継続するためには、近隣自治体との広域連携や産学官民の連携も重要なポイントになる。活動の広がりが期待でき、より多くのデータも集まるからだ。しかし、総論として良くても最初からそれぞれが同じ方向を向くことは難しい。

「まず1つのテーマから課題を共有し、互いの立場や意見を述べ合い、擦り合わせていく必要がある。上流から議論を重ねていくことが大切です。NECはこうした取り組みもサポートしています」と受川は語る。

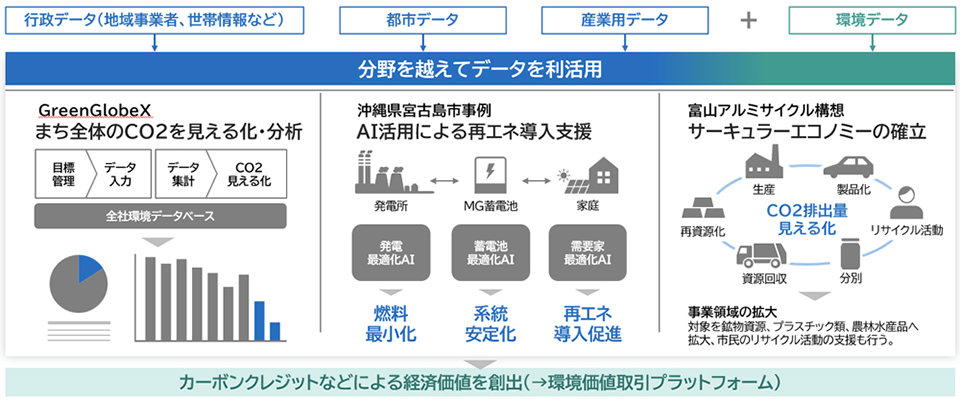

もう1つのアプローチが「デジタルトランスフォーメーション(DX)×グリーントランスフォーメーション(GX)の融合」だ。DXの普及によって分野を越えたデータの利活用が可能となりつつある。この仕組みを、脱炭素社会の実現を目指すGXに活用すれば、まち全体のCO2の見える化・分析、その結果を反映した各種施策が実践できる。

「既に欧州では商品の生産・流通・販売を通じて排出するCO2を見える化する仕組みを実現し、買い物の際に消費者が、よりエコな商品を選択できるようにしています」と受川は話す。

これらDX×GXの取り組みがカーボンクレジットなどの経済価値としてまちづくりを持続発展させる原資につながっていく。NECはこの持続可能な循環のエコシステムを目指している。

データの利活用及び連携を実現する「NEC都市OS」でデジタル化を推進

この2つのアプローチを推進するため、NECが提供しているのが、クラウドサービス「NEC都市OS」である。データ利活用基盤、個人同意管理に対応したパーソナルデータ利活用基盤、AIを活用したデータ分析機能、顔認証をはじめとする生体認証、ID連携管理機能などを実装できる統合プラットフォームだ。スマートシティという公共性の高いサービスに不可欠な秘密計算、ブロックチェーン、AIプライバシーといったセキュリティ技術もフルレイヤーで提供する。

データ利活用基盤には、国の推奨モジュールに先行準拠した「FIWARE」を採用した。これはNECも開発に参画したグローバル標準オープンソースソフトウェアである。既に多くの実績があり、高い信頼性・拡張性・柔軟性には定評がある。

「例えば、パーソナルデータ利活用基盤を活用することで、市民に親しみやすいLINEポータルをタッチポイントとして、スマートシティ関連サービスをワンストップで提供できます」と受川は提案する。使いやすく、行政サービスの利便性が向上する。行政からのアナウンスが届きやすくなり、市民からさまざまな意見やアイデアも得やすくなる。

今後もNECはデータの広域連携とDX×GXの融合を軸にスマートシティの発展に取り組み、「世界が憧れるまち“小田原”」の実現をサポートするとともに、その成果を全国に波及させ、社会課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献していく考えだ。