2017年06月20日

物流データをIoTで集約、AIによる最適化で社会に新たな価値を

~インドの物流を一変させたNECのサプライチェーン改革とは~

市場と生産拠点のグローバル化が加速する現代の製造業にとって、サプライチェーンマネジメント(SCM)の重要性がますます高まっている。そのねらいは、単なるコスト抑制や在庫削減にとどまらない。製造業の経営マネジメント層は、世界市場での競争力向上や、意思決定に役立つ“旬”な物流情報の取得など、グローバルサプライチェーンによる新たな価値の創出を、より重視している。

こうした動向を踏まえて、NECは2017年5月19日、東京流通センター(東京都大田区)で開催された「アジア・シームレス物流フォーラム2017」(1)で、製造業や物流企業ら約300名の受講者を前に講演を行った。「NECのサプライチェーン改革とアジア物流のシームレス/IoTチャレンジ」と題したこの講演では、IoT(Internet of Things)およびAI(人工知能)を活用した国内外の物流革新事例を交えながら、競争環境に打ち勝つロジスティクス構築の要点が提示された。

(1) 主催:一般社団法人 日本マテリアルフロー研究センター

サプライチェーン改革のカギを握るのは「物流」

1990年代の半ば、SCMを導入した初めての生産形態が、まず電機業界で誕生している。それはマスカスタマイゼーションと呼ばれる、大量生産と受注生産の概念を両立させた斬新なモノづくりの手法だ。先駆けとなったのは、米国のPCメーカーだった。いくつかの部品構成の中から、顧客が自由にカスタマイズして選択できるBTO(Build To Order)方式によるビジネスモデルで急成長したことは、よく知られている。

マスカスタマイゼーションに着目したNECは、サーバやPCの生産にこの手法を取り入れるため、工場の生産革新を起点に、グローバルサプライチェーンの革新に取り組んできた。NEC 交通・物流ソリューション事業部 バリュークリエイション部 部長 武藤裕美は、次のように説明する。「グローバルサプライチェーンの改革とは、世界の市場を相手に販売をつかさどる[営業]と、生産を担う[工場]、そして双方を繋ぐ[物流]が三位一体となり、ビジネスプロセス全体をしなやかで強いものにしていくことだと認識しています」。

部長 武藤裕美

そのカギを握るのが、物流である。NECのビジネスプロセスを例に挙げると、顧客からの注文データはまず、NECの社内システムに登録され、登録内容(納品日)に応じて物流トラックの配車が決まる。続いて配送トラックの出発時間を基に、生産の計画が確定されていく。つまり、調達・生産・販売に至るサプライチェーン全体の流れを、物流が定義しているというわけだ。このプロセスを支えているのが、受発注・在庫・販売などの関連データをリアルタイムで共有できるICTである。2018年には、国内外の主力9工場をIoTで一元化し、どの設計現場から発注しても同等の品質で製造できる体制を構築する。さらにKPI(重要経営指標)の高度化や異常の早期発見を行い、生産効率を30%程度向上させる計画だ。

[営業][工場][物流]が三位一体となったNECのグローバルサプライチェーンが

海外企業との取引において適用されている例

画像を拡大する

SCM全体のサイクルを、グループ内部に構築

NECは、工場を有する「製造業」、コンピュータと通信技術によるサービス/ソリューションを提供する「ICT企業」、および「システムインテグレーター」という3つの顔を持っている。ここまでは主に、自らが「製造業」としてサプライチェーン改革に取り組んできた歩みと、その成果の一部を記載した。なお、NECは物流業務を外部に委託していない。自社グループのロジスティクス企業が中心となり、国内外の調達物流・販売物流など、SCM全体のサイクルを有機的に結合した仕組みを構築している。こうした体制は、総合電機大手ではほかに見られない。NECが顧客企業へ提案するサプライチェーン改革も、自らの経験に裏打ちされた中身の濃いものであり、物流最適化を実現する現実的なソリューションとして高い評価を得ている。

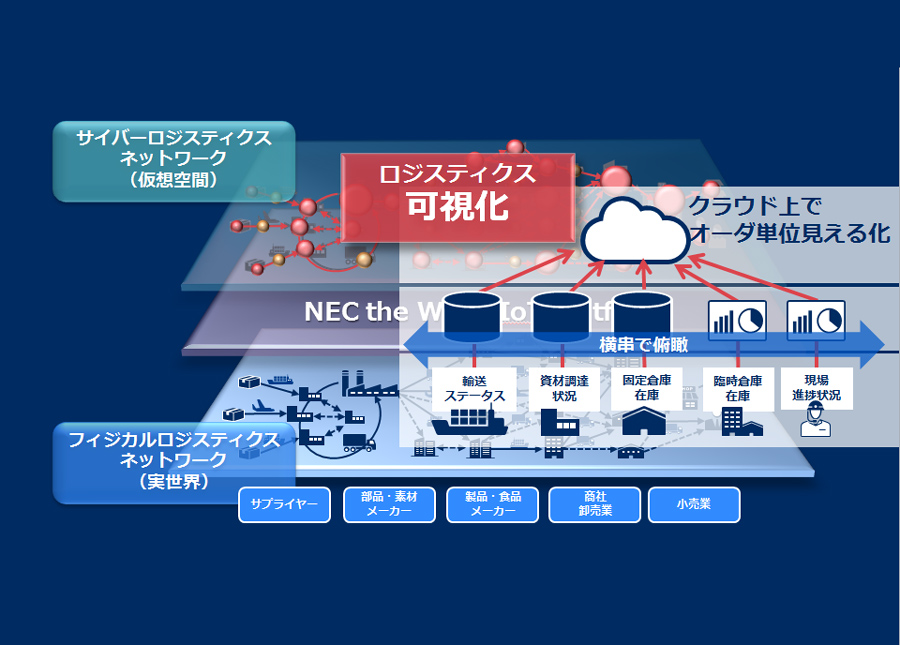

実世界の多様なデータを集約し、仮想空間で可視化する

ここからは、「ICT企業」としてのNEC、つまりIoTやAIなどの最新テクノロジーを物流分野に適用させていく取り組みと、国内外の事例を紹介する。

製造業のグローバルサプライチェーンを革新し、経営の強化を図るには、物流プロセスで発生するあらゆるデータをデジタル化し、“価値ある資産”に変えていく必要がある。

これを実現するために、NECでは「Cyber Logistics Network」と名付けたクラウド型の仮想プラットフォームを構築している。実世界で生産・販売される商品、売買代金、時刻、天候、人の購買行動などに関するデータは、まずIoTで集約され(=デジタイゼーション)、仮想プラットフォーム上で実際の物流プロセスに沿って可視化される。続いて、この多様なデータをAIによって分析し、製造業の経営判断や施策づくりに活用できる情報に変換(=デジタライゼーション)していく。「具体的には、お客様のオーダー単位の輸送ステイタスや在庫データなどを、横串で俯瞰できる形態で提供しています。これらの情報を活用することで、最適なトラックの配置や倉庫内のレイアウト、あるいは出荷作業の順序を容易に導き出せるようになる。つまり仮想プラットフォームとAIの”併せ技”で、製造業の経営に新たな価値をもたらすことができるのです」と、武藤は話す。

クラウド型の仮想プラットフォーム「Cyber Logistics Network」

画像を拡大する