2017年01月05日

人の脳を模した「ブレインモルフィックAI」が未来を切り拓く

「NEC×東京大学」で挑むAIの未知なる世界 新たな協創プロジェクトが目指すものは

2016年9月2日、NECと東京大学は、日本の競争力強化に向け、戦略的パートナーシップの下で総合的な取り組みを進める産学連携プロジェクトを立ち上げた。その第一弾として選んだテーマが、次世代型AIとして注目される「ブレインモルフィックAI」の研究開発である。プロジェクト発足に際し、新たに社会連携研究部門を開設した東京大学は、部門開設を記念するシンポジウムを10月12日に開催。AI領域で世界をリードする研究者とNECの担当者が、その可能性と未来について語り合った。

複雑化、多様化する社会課題にどう向き合うか

2050年までに96億人に達するといわれる世界の人口。天然エネルギー資源や水、食料の需要はそれぞれ現在の2倍近くに増えるため、資源の有効活用や、農業生産力の強化が喫緊の課題となっている。一方、国内では、少子高齢化で生産人口が減少。一層の業務のムダ削減と効率化が実現できなければ競争力低下は避けられず、早急な対策が求められている。

こうした様々な社会課題を解決するには、異なる知見を持つ研究者や専門家がこれまで以上の連携体制を構築することが欠かせない。その上で、オープンイノベーションや先進技術の積極活用によって、環境変化に対応していくことが必要だ。

こうした考えのもと、NECと東京大学は、公益性の高い課題の解決に向けて共同で研究などを行う社会連携研究部門を新設。新たな産学連携プロジェクトを立ち上げた。プロジェクトでは、共同研究や社会実装に向けた倫理・法制度の検討、人材育成を含めた広範囲での産学間連携が必要となる。これにより、新しいパラダイムを日本から起こして日本の競争力を高めていく考えだ。研究の成果は、3年をめどに事業化を目指している。

高速処理と低消費電力を両立する新しい基盤技術

活動の第一弾に選んだのが、AI(人工知能)分野の取り組みである。具体的には、次世代型AIとして注目される「ブレインモルフィックAI」の研究開発を推進。これについて、本プロジェクトのリーダーであり、東京大学・社会連携研究部門でブレインモルフィックAI研究の中核を担う合原 一幸教授は次のように説明する。

「今回のプロジェクトは、ハードウェアの研究開発に特化したという点で、これまでのAI研究とは位置づけが異なります。実は私自身、これまで日本のAI技術はハードウェアが弱いと感じていました。今回、NECとの連携によってその領域に踏み込めたことは、海外諸国との技術競争という点ではもちろん、一人の研究者としても非常にうれしい」(合原教授)

具体的な研究内容について、生理学と数学、双方の観点で情報システムの電子回路を研究する東京大学生産技術研究所の河野 崇准教授は次のように語る。

「ブレインモルフィックAIとは、生物の脳神経系の構造を模倣したAIプラットフォーム技術です。脳の神経細胞(ニューロン)や、それらの接続経路(シナプス)を基本素子として数理モデル解析し、情報システムとして組み上げる。現在は、その最適な回路構造やプログラミング技術、アルゴリズムなどを明らかにし、最適なハードウェアをつくることを目指しています」(河野准教授)

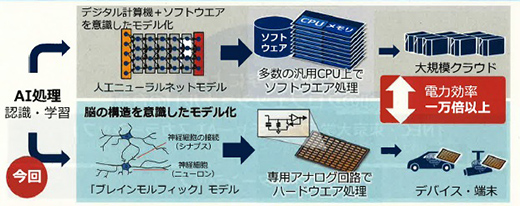

AI技術は様々な領域での活用が期待されている。しかし、そのために乗り越えるべき壁の1つが、消費電力の問題だ。現在のAIプラットフォームでは、情報を処理する際にCPUやソフトウェアが稼働する。そのため、処理量が増えるほどシステムの並列化・大規模化が必要になり、電力消費量が、大きく増大しているのだ。

脳のニューロンやシナプスの電気的活動を模倣したアナログ回路をベースとすることで、デジタル処理に比べ電力効率を1万倍以上向上することが可能となる

その点、ブレインモルフィックAIは、ニューロンを模した専用基板でのハードウェア処理という「アナログ的」なアプローチをベースとする。これにより、既存の方式に比べて電力効率を1万倍以上向上することが可能だという(図)。「そもそも人間の脳は、電力換算すると約20ワットで動くといわれます。これは小さな電球ほどの消費量。ブレインモルフィックAIは、この特性をアーキテクチャの開発に生かしたものです」と河野准教授は述べる。

このことは、企業がAIに取り組む際のコスト課題の解消にもつながる。少ないコンピューティングパワーで高速処理が可能なため、高スペックな環境を用意せずに先進のAIシステムが実現できるからだ。「AIのビジネス活用を検討する企業・団体にとっても、ハードルはぐっと下がるはずです」とNECの中村 祐一は話す。