2016年10月13日

Technology to the Future

スタートアップ、AgICが生み出した、大企業とイノベーションの間を繋ぐ“回路”

大企業とイノベーションを繋ぐ回路になる

創造と起業の爆心地のようなコミュニティになっていった杉本氏のLab+Cafe。その中で生まれたのがAgICだった。当時マッキンゼー・アンド・カンパニーにいた共同創業者・代表取締役の清水信哉氏とはネットゲームのコミュニティで偶然出会ったという。共に東大生であることを知り、Lab+Cafeで顔を合わせることになった。

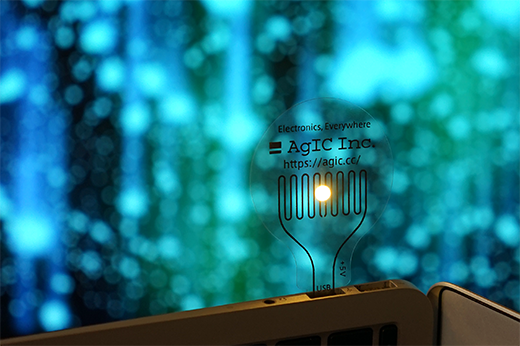

ふたりをAgIC起業へと結びつけた1本の論文がある。それは清水氏が学んだ東京大学情報理工学研究科の川原圭博准教授の論文『Instant Inkjet Circuit』。彼らが目をつけたものこそ、AgICの回路マーカーに使われている導電性の「銀ナノ粒子インク」だった。この銀ナノ粒子インクは、すでに2009年に大手製紙メーカーが発表していたものだった。画期的な技術だったが、活用先が見つからずに眠ったままになっていたのだ。

杉本氏:

僕たちがAgICで試みたのは、大企業の中に眠っていたテクノロジーを、スタートアップのルールで世に出したということです。大企業は製品の品質保証をするために、膨大な工数のかかる試験を行わなければなりません。試験には時間はもちろん、資金もかかる。いくら可能性があっても、それだけの投資に見合う市場性を見いだせるものしか、世には出てこない。つまり彼ら大企業のルールでは、たとえ先見性のあるテクノロジーであったとしても、世に出すことができないのです。

そこで僕たちは、スタートアップのルールで世に出すことを交渉しました。大企業の側からすれば、自分たちでリスクをとらずにプレマーケティングができる。そうして大企業の眠れる魅力を切り出すようにして生まれたのがAgICだったのです。

日本の企業の眠れるテクノロジーを切り出し、事業化するためには、社内のさまざまな説得も必要となるために海外の企業にはできない。AgICのようなスタートアップが起こさなければ、永遠の眠りについてしまうテクノロジーが、今もなお日本の大企業にはたくさん眠り続けているのだろう。まさにAgICは大企業とイノベーションを繋ぐ回路の役割を果たしているのだ。

杉本氏:

現在AgICのツールは内田洋行で公立の小学校の授業に正式採用されるなど、少しずつ広がり始めています。さらに回路の性能をAgICの技術によって飛躍的に上げる方法についても実験の最終段階です。また、今年のクリスマスにはいくつか面白い企画が実現し、多くの人の目にとまると思いますのでお楽しみに。

AgICは今年初旬、Beyond Next Venturesをリードに、接着剤メーカーのセメダインからも資金調達を行い、総額で1億7500万円を調達している。

彼らは投資家へのピッチの際、プリンタをかついで行く。投資家の目の前で実際に回路を印刷してみせるという。印刷し終わった回路が実際に機能する時、誰もが驚きの目でそれを見つめるだろう。

「これ、うちのポータブルプリンタなんですけど」と大きなプリンタを取り出してみせる仕草は、アメリカ人でも笑い出すジョークだそうだ。

1982年京都生まれ。

2009年よりフリーランスのライターとして活動。主にサイエンス、アート、ビジネスに関連したもの、その交差点にある世界を捉え表現することに興味があり、インタビュー、ライティングを通して書籍、Web等で創作に携わる。

雑誌『WIRED』にてインタビュー記事を執筆する他、東京大学大学院理学系研究科・理学部で発行している冊子『リガクル』などで多数の研究者取材を行っている。