2016年12月15日

インダストリー4.0最新動向、日本・ドイツ・アメリカが目指す未来とは

ヤマハ発動機ロボットビジネスのキーマンが語るIoT戦略「競争の軸は規格ではない」

IoTやインダストリー4.0により「ものづくりのスマート化」が提唱されるが、自動化はロボットだけで実現できるものではない。設置やセットアップにかかる人手、コスト、時間といった課題や、個別に最適化されたオペレーションの課題もある。「そこでカギを握るのがプラットフォームによる共通化だ」と指摘するのは、ヤマハ発動機 IM事業部 ロボットビジネス部長の村松 啓且氏だ。村松氏にものづくりを支える自動化やオープンプラットフォームのあり方について話を聞いた。

IM事業部 ロボットビジネス部長

村松 啓且氏

ロボット事業が前年比4割増、これを支えた2つの背景

──貴社の産業用ロボット事業について、歴史や強みを教えてください。

村松氏:

ヤマハの産業用ロボットは、もともと2輪エンジンの組み立てを人手から自動化したいという生産技術的なアプローチからスタートしました。組み立ての自動化とは、基本的にはネジ締め工程の自動化です。

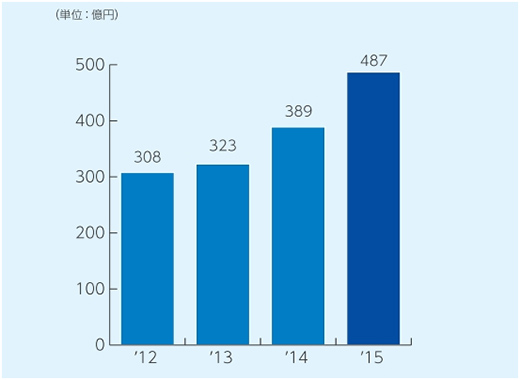

そして、社内にロボットのノウハウが蓄積されてきたため、商品化して外販することを事業化したのが、今から約30年前のことです。現在の主力商品は、ロボットと、プリント基板の上に電子部品を装着するサーフェスマウンターの2つです。2015年度のIM事業部の売上高が487億円、そのうち100億円弱がロボットですから、売上比率でいえば4:1くらいの比率です。

(出典:ヤマハ発動機 Factbook 2016)

しかし、ここ2、3年はロボットが急速に伸びてきており、とくに2015年度は、対14年比で140%でした。2016年度も昨年ほどではありませんが、伸長を続けています。

──ロボットが伸長した背景には何があるのでしょう?

村松氏:

自動組み立ての領域で代表的な産業は、携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器で、その次は車載デバイスです。この2つを軸に引き合いが増え、さらに電気自動車などのバッテリーや、太陽光パネルなどの再生可能エネルギー、食品や医療など、さまざまな領域へ利用が拡大しました。

「人の作業をどこまで置き換えられるか」の観点でいえば、ロボットは適用範囲が無限大で、何でもロボット化の対象といえます。ロボットのバリエーションに関しては、業界内でもトップクラスで、そこがヤマハ発動機の強みでもあると自負しています。

──製造業ではマスカスタマイゼーションと呼ばれるような多様化したニーズに応えることが求められていますね。

村松氏:

大事なことは「プラットフォーム化」です。マスカスタマイゼーションでは、製品を構成する個々の部品、いわゆるプラットフォームが共通化されており、それをベースに多種多様な組合せをカスタマイズしています。

製造現場における我々の取り組みも同じで、今までのロボットは、ハードウェアやコントローラー、ソフトウェアが個別最適化されていました。これを、プラットフォームとしてシステム全体で最適化することで、あらゆる分野、異なるニーズに対応できるように設計されたプラットフォームが我々の新しい商品ラインナップになります。

──その新しいプラットフォームが「Advanced Robotics Automation Platform」ですね。これはどういうものでしょうか?

村松氏:

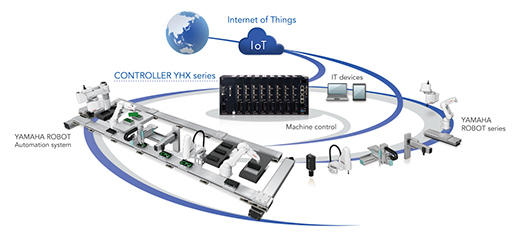

自動化を実現するための、ロボットとコントローラー、ソフトウェアを含んだ総合プラットフォームです。コアとなる部分を共通化し、設置にかかる人手やコスト、時間を最小化するだけでなく、オペレーションも共通化して、よりニーズに合わせたさまざまな自動化ラインを実現することができるようになります。

モノづくりの自動化は、これまで、大量生産などを背景に投資を回収できるだけの体力のある大企業に限られていました。我々の商品は、自動化のポテンシャルがあっても、人手、コスト、時間などの制約から、自動化に至っていない中堅、中小の工場もターゲットになります。

もう1つのポイントは、IoTやインダストリー4.0を実現するには、ロボットに従来よりも多くのアクチュエーター、センサー、周辺機器を装備する必要があります。そうでなければ、必要なデータを収集し、必要な指令が出せないからです。つまり、今まで以上に設備投資と時間がかかるわけです。

「Advanced Robotics Automation Platform」は、その投資対効果を高めていくためのプラットフォームということができます。こういうと「ヤマハ版独自規格」というイメージを持たれるかもしれないがそうではありません。

たとえば、ロボット言語も、今まではロボットの「腕の動き」をどう制御するかが目標でした。直交型ロボットやスカラ型ロボット、多関節ロボットなど、それぞれ動かし方が違うものを制御していくわけです。

- YouTube: ヤマハスカラロボット全方位タイプ「DVD移載装置」(ヤマハ発動機)

- YouTube: ヤマハ直交ロボット「ディスペンサー装置」(ヤマハ発動機)

これが、新しい技術では、ロボットでなく「モノをどう動かすか」をプログラミングできるようになります。そうなると、ロボットの腕をどうするかは考えなくてよくなり、より「何がしたいか」というコト視点でプログラミングできるようになります。そういうインテリジェンスを持たせているという点が、我々の提供するモノの最大の価値です。

上位システムやクラウドとの通信、連携においては、イーサネットをベースにした主要な各種フィールドネットワークの通信プロトコルに対応しています、また、インダストリー4.0で標準とされるOPC UAの規格に完全準拠しており、規格に適合した通信であればダイレクトにつながります。