2017年03月27日

MITテクノロジーレビュー

ネットスーパーが突きつける「雇用なしで経済は成長するか」問題

倉庫、配送、販売の各工程で、eコマースと実店舗の融合が進んでいる。ネットスーパー各社が進める究極の効率化で小売業から労働者が消えたとき、消費者は残っているのだろうか?

米国のeコマース調査会社eMarketerによれば、2017年に各国の小売り販売額に占めるEC化率は英国が1位で16.9%、2位は中国の15.5%、米国は8位で8.3%、日本は10位で6.2%になる見込みだ。買い物の習慣はもちろん、国土面積や都市部の人口密集度など、EC化率は各国の事情があり、一概に横並びでは比較できない。

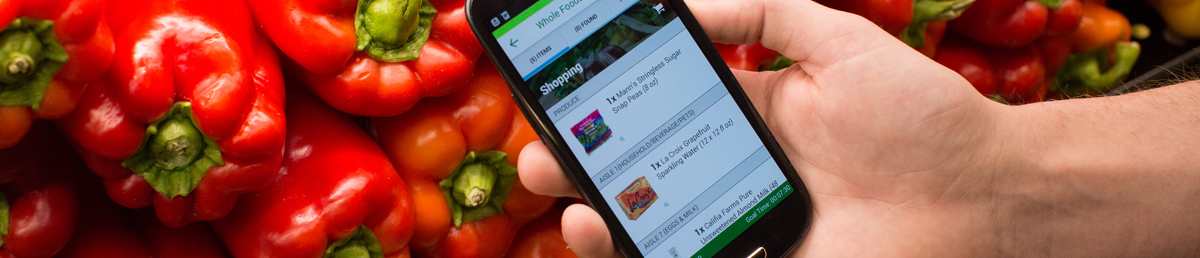

経済産業省のレポートによれば、日本の物販系EC化率(2015年)は4.75%。2014年から6.4%成長したとはいえ、小売り市場に占める割合は実店舗のほうがはるかに大きく、ECの影響力は過大評価されている、ともいえそうだ。だが、オプトの消費者行動調査(2014年)によれば、どの業種でも消費者の約3~5割は「ネットで商品を比較し、どの商品を買うか決めて店舗に行った」と答えているほか、調査によっては8割の顧客がネットで価格を調べてから実店舗を訪れている。現在、大型チェーン店を中心に、各社のアプリは店内でバーコードを読み取り、欲しい商品をリストに追加できるようにするなど、小売りの現場では、eコマースと小売りの融合が確実に進んでいる。

日本のEC化率を業種別に見ると、また別の面が見えてくる。以下は経済産業省がまとめた「平成 27 年度我が国経済社会の 情報化・サービス化に係る基盤整備 (電子商取引に関する市場調査)」に掲載されている物販系の業種別EC化率だ。

- 食品、飲料、酒類 2.03%

- 生活家電、AV機器、PC・周辺機器等 28.34%

- 書籍、映像・音楽ソフト 21.79%

- 化粧品、医薬品 4.48%

- 雑貨、家具、インテリア 16.74%

- 衣類・服装雑貨等 9.04%

- 自動車、自動二輪車、パーツ等 2.51%

- 事務用品、文房具 28.19%

- その他 0.63%

- 全体 4.75%

物販系のEC化率は全体として4.75%だが、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」と「事務用品、文房具」では2015年時点で約3割に達しており、製品選定、価格比較の段階を含めれば、購買行動に与えるECの影響力は巨大だとわかる。ガートナーの調査部門の責任者を務めるクリス・フレッチャーは2013年に「POSデータを分析しようとか、Webアクセスを解析しようとか、スマホ対応をどうするかといったことは、もはや重大な決断ではありません。もうEC(Eコマース)ではなく、単に『コマース』、もしくは『拡大型コマース』と呼ぶべきです。しかも拡大型コマースは未来の話ではなく、今取り組むべき問題。実店舗、ネットショップ、スマホアプリがすべて引っくるめてひとつの購買体験になる考えに、企業はようやくたどり着いたのです」と述べていた。

家電や文房具市場が「拡大型コマース化(オムニチャネル化)」した一方、EC化率がなかなか高まらないのが「食品、飲料、酒類」の小売り市場だ。実は、日本の2015年のEC市場の規模は「食品、飲料、酒類」「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」「事務用品、文房具」とも、約1兆3103億円~1兆7070億円で規模に大きな違いがあるわけではない。このうち、EC化率が2.03%にとどまっている「食品、飲料、酒類」(おおむね食品スーパーが扱っている領域)には伸び代が見込めたため、その後日本ではスーパーとネット広告、ネット販売をつなげる動きが広がった。