市販のラメ入りペンで描いた小さな点で、さまざまなモノを高精度に識別

―新たなアルゴリズムによる画像認識の新技術とは―

製造や物流、流通分野で商品や部品を識別するために広く活用されているバーコード。そんなバーコードを作成し、シールに印刷して、貼り付けるといった、従来の常識が大きく変わるかもしれない。

例えば、市販のラメ入りペンで小さなネジに点を描くだけで、大量のネジひとつひとつが正確に識別できる。メモ用紙に描いた小さな点が、オフィスや宿泊施設のドアを開く鍵になる。そんなマジックのような技術が開発された。

これまでのように、バーコードを作成して印刷し、個々のモノに貼り付けるといった作業は一切不要。ペンで描いた点が、識別タグ代わりの働きをするという画期的な新技術が、NECによって開発された「マイドット(mIDoT)」だ。

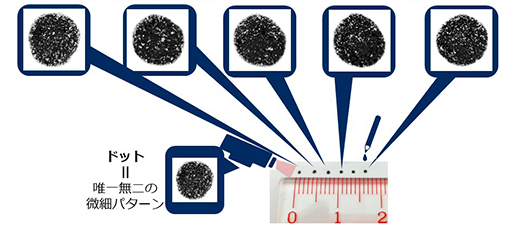

「マイドット」は、ペンで描いた点内部のインク粒子のパターンが点ごとに微細に異なることに着目。直径1㎜程度の小さな点でも高精度に識別することができるという。

この「マイドット」の開発プロジェクトリーダーであるNECデータサイエンス研究所の石山は、開発コンセプトを次のように語る。

石山:製造や物流分野では、バーコードを使った個体識別が業務用を中心として広く使われています。『マイドット』は、こうした識別システムをもっと簡易に、柔軟にして、一般の消費者がインターネットのフリーマーケットの取引に役立てるなど、エンドユーザから業務用まで、より多くの人たちが広く気軽に活用できるようにしたいというのが発想の原点です。誰もがペン1本で識別タグを簡単に「つける」。これが、技術開発のコンセプトです。

主任研究員 石山 塁

SUMMARY サマリー

手書きの点が、識別タグに

ペンで描いた小さな点から、どうやって個体を高精度に識別できるのか。「マイドット」の仕組みと特長は次の通りだ。

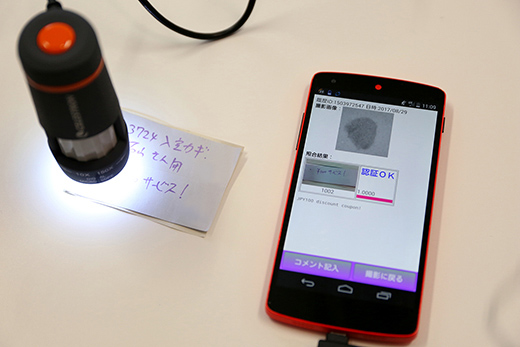

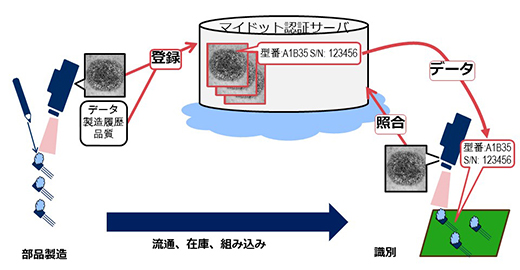

まず、部品やモノにペンを使って小さな点を描き、その点を市販の顕微鏡カメラを使って拡大撮影し、画像をクラウド上のサーバにアップロード。その画像データに部品やモノの属性情報を紐付ければ登録が完了する。

一方、識別や認証を行う際には、部品やモノに描かれた点を顕微鏡カメラで拡大撮影し、サーバ上に登録された画像データと照合。登録画像に紐付けられたさまざまな情報がサーバ側から提供される。

「マイドット」は、バーコードが貼れないような小さなモノに対応できるだけでなく、「さまざまなモノに簡単につけられる」、「その場ですぐに登録(発行)できる」、さらに「超低コスト」といった、従来にない多くの特長がある。エンドユーザなど活用領域を大きく広げる「マイドット」は、まさに利用者主体の”簡便さ”と”フレキシビリティ”が最大の魅力なのだ。

また、点で描かれたデータは、個体を証明するシリアルナンバーなどの識別情報のみで、他の製品情報は含まれていないため、セキュリティの観点からも安心といえる。「セキュリティは、コストをかけるほど強固になる」「堅牢なセキュリティは、手間や制約が増えて使いにくい」そんな、これまでのセキュリティの常識も、「マイドット」の出現によって、大きく変わるかもしれない。

独自アルゴリズムで微細な粒子パターンを識別

モノや人を識別したり照合したりする画像認証技術は、現在さまざまなシーンで広く使われている。一般的な画像認証では、照合したいモノの外観の画像から、明暗などの方向が明確な角や縁付近などを特徴点として抽出し、照合を行う。

しかし市販のペンで描いた単純な「点」の場合、点の輪郭を見るだけでは似通った形状が数多く出現してしまい、従来のような画像認識技術では照合や識別が難しい。そこで注目したのが、点の内部に自然発生しているラメ粒子のパターンだった。ラメ粒子パターンなら、その変化はほぼ無数にあり、唯一無二の点として見間違うことはないからだ。

だがそこにも、大きな課題が立ちはだかった。ラメ粒子パターンは非常に複雑なため、特徴点が大量にでき過ぎて、それらすべてをひとつひとつ照合すると、多くの時間がかかるだけでなく、照合精度も落ちてしまう。そのため、ラメ粒子の集まり方が偏っていて、他と区別しやすい部分を特徴点として絞り込み、照合する新たなアルゴリズムを開発したという。

石山:私は、アイデアの発想からプロジェクトの運営まで、幅広く関わりました。プロジェクトの中で、特に大変だったのが10,000個におよぶ点を実際に描いて、そのすべてをひとつひとつ照合していく検証作業でした。しかし、妥協することなく地道な検証を重ねたことで、ほぼ100%の高精度な照合を実現することができました。