富山市のコンパクトシティと戦略とは?

~人口減少時代の優等生のスマートシティ戦略~

地方創生現場を徹底取材「IT風土記」

Text:産経デジタル SankeiBiz編集部

富山市は、人口減少と高齢化社会への対応をするため、持続可能なコンパクトシティ形成を推進している。その核に据えたのが(1)公共交通機関の活性化(2)公共交通機関周辺への居住促進(3)中心市街地の活性化だ。人口減少問題への危機感が今ほど強くなかった2007年に、将来を見据えてコンパクトシティ戦略を打ち出し、昨年度の居住推奨エリアの人口構成比は、当初の28%から38.7%まで向上。42%の目標にあと一歩と迫る。そして、コンパクトシティで実績を上げた富山市が次の打ち手として取り組みはじめたのが、IoT(モノのインターネット)を活用したスマートシティの実現だ。

市民の意識を変え、シビックプライドが向上

富山市が描いたコンパクトシティ戦略は、路面電車やバスなどの公共交通機関を活性化させ、その沿線に居住、商業、ビジネス、文化などの都市機能を集積させることにより、中心市街地の活性化を目指すものだ。

富山市の森 雅志市長は「2013年に交通政策基本法が成立する前は、交通を公共財であると明確に定めた法律はなく、その時代に公共交通機関を軸にしたコンパクトシティを目指すという考え方は、『ドン・キホーテ』みたいだと笑われました」と振り返る。

それでも、本格的な人口減少時代が到来し、2050年には日本の総人口が1億人を下回ることが予想される中、手をこまねいているわけにはいかなかった。森市長は「人口が減るのは避けられなくても、富山市の住民減少速度をスローペースにすることはできるはずで、そのためには、企業が投資したくなるような都市環境を整えなければならない」と決意した。

そこで富山市は、「公共交通をもう一度ブラッシュアップすること」「交通の便利な地域へと市民をゆっくりと誘うこと」「中心市街地に足を運びたくなるような魅力を持たせること」という3つの政策をコンパクトシティ戦略の柱に据えた。

森市長は「人を動かす要素は『楽しい』『おいしい』『おしゃれ』の3つです。工場を誘致しても、社員が単身赴任で来るようでは、街は発展しません。家族で来てもらえる街にしたいと思いました」と話す。

数多くのユニークな政策を打ち出したが、なかでも、花束を持って路面電車に乗ると運賃が無料になるというキャンペーンは話題を集めた。森市長はこう話す。「富山に転勤してきた社員が、今度は県外に転勤しても、家族は富山に住み続けるというケースが増え始めました。富山のことを人に自慢し、シビックプライド(当事者意識を伴った市民の誇り)が向上している手応えを感じています」

富山県の人口減少の速度は全国平均より悪い。しかし、富山市だけでみれば、県外からの転入超過が7年続いており、人口減少に歯止めがかかっていると言える。コンパクトシティ戦略の成果は、都市部への集中投資に不満を抱きがちな中山間地域の過疎対策にも注がれる。森市長は「データを示し、納得するまで丁寧に説明することに努めてきました。その結果、富山市民から理解が得られたのだと思います」と振り返る。

子供たちの登下校の安全を守る

2011年に森市長はコンパクトシティの効果を精緻に測るため、富山市民の住民基本台帳に座標位置を付与するGISコーディングを行い、どこに何人の住民が住んでいるかを把握することを行った。「1軒1軒手作業で座標を付与するのはとてつもなく大変なことだったが、結果的にデータで成果を検証することができ、次の施策にも活用することができた。得られたものは非常に大きい」と振り返る。

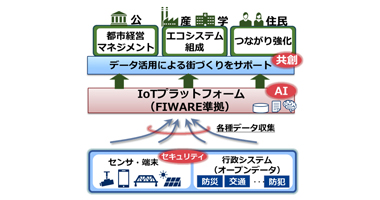

そのような成功事例を経て、富山市は2018年に入り、スマートシティへと舵を切った。まずは総務省のデータ利活用型スマートシティ推進事業補助金を利用して、IoT向け省電力・長距離通信が可能な「LoRaWAN™(ローラワン)※」を居住地域に張り巡らせ、取得した個人情報以外のデータを欧州発のIoTプラットフォーム「FIWARE(ファイウェア)」に載せて分析し地域の新たな価値創出を行うという試みに挑戦した。

- ※ LoRaWAN:LoRA allianceで規格化が進められている低消費電力の広域ネットワークプロトコル

そのパイロット事業として、子供たちの登下校の通学路の安全確保に役立てる狙いで、「こどもを見守る地域連携事業」を展開した。「家族で富山市に住んでもらうには、親の心配事は子供の安全・安心と考えたからです」と森市長は語る。「まず、アンテナを至る所に設置して居住区域の98%をカバーする通信網を築きました。次に児童の登下校時の個人情報以外の位置情報を使い、児童がいつ、どのような道を選択しているのかといった登下校ルートを把握することを目的に据えた。

具体的には、2カ所の小学校に通う約800人の児童にセンサー付きデバイスを持たせ、登下校時の移動ルートを収集し、地理学の専門である 富山大学の大西先生にデータ分析をお願いしたところ、予想もしない面白い結果が出てまいりました」と富山市企画管理部 情報統計課の藤沢晃課長は語る。富山市がスマートシティを見越したデータ戦略施策を、他自治体に先駆けて実装できた理由については「何より森市長の熱意と想いが一番だと思っています。我々も初めての取り組みだったため、手探りが多く、非常に大変でしたが、何とか実現できて安心しました」と振り返る。

データ分析を担当した富山大学人文学部の大西 宏治教授は「例えば通学路内に工事現場があれば、工事期間中は通らないように大人が道に立って子供たちを別ルートに促せます。効果的な見守り活動や道路環境整備といった安全確保の意味でも、登下校ルートを可視化できた意義は大きいです」と話す。

その一例として、通学路内に不自然な動きが見られたため、踏査を実施したところ、ショッピングセンターの駐車場を子供たちが通っていることがわかった。登校時は開店前なので車の往来もなく、近道になるからだ。しかし、店が営業している下校時もそこを経由している児童がいることも分かった。

大西教授は「今後は、児童の安全を守る警察や交通安全協会、PTAなどとの連携協議を行うときの共通理解を促す資料として生かしてもらいたいです」と話し、実際に子供の見守りを担当しているPTAや自治会の集まりに足を運び、分析結果を説明している。

生活インフラと工事情報を一元化するプラットフォーム構築

富山市は全国でも例のない「ライフライン共通プラットフォーム」を構築している。電気やガス、交通、通信など事業者が異なる情報や、道路工事情報、損傷情報といった行政だから把握しているライフラインに関する情報を一元化し、生活の質の向上を狙う取り組みだ。

森市長は「このプラットフォームに国や警察にも参加してもらい、全国の自治体のモデルケースにしたいと考えています。今回構築したスマートシティ推進基盤とすり合わせることで、子供たちの安全対策だけでなく、高齢者の徘徊対策にもなるでしょう。人の動きだけでなく移動するものであれば色々と活用できるはずです」と意欲を見せる。

森市長は「今回のスマートシティ推進基盤事業では、民間企業の役割も大きかったです」と話す。

インテック行政システム事業本部行政プロジェクト管理部の窪木顕部長は「当社はこのような取り組みは初めてで、設置工事の納期調整に一番苦心しました。富山市やNECの協力を得て、力を結集して産官学の大規模プロジェクトを達成できてほっとしています」と振り返る。

富山市はスマートシティ推進基盤を活用した実証実験を公募し、福祉分野などに18者23件の応募があった。「思いもつかないビジネスアイデアも含まれていたので、この後の展開がとても楽しみです」また、産官学民連携の推進、下支えを担っているNECには「最先端技術は日進月歩で陳腐化も早いと言われています。今後も最新IT提供に期待しています」と森市長は期待を込める。

窪木 顕 部長

NEC富山支店の高橋 広平氏は「IT企業の立場として、地元富山市民として、本取り組みに携わることができて非常に光栄に感じています。IT技術を磨き、他自治体様で活用いただいた事例や知見などを共有し、富山市民の皆さまのさらなる生活の質の向上へと繋げていきたい」とし、「今後、データ利活用スマートシティの手法を取る超先進都市となり、エコシステムを形成し、データ利活用の幅を広げ、自走する。そうして世界から注目される、富山市が最先端のスマートシティになるための支援と提案を加速化していきます」と話す。

都市経営の視点を持ち、中心市街地と公共交通への集中投資で人口減少問題に対する解答を見い出しつつある富山市が、IoTを活用したスマートシティでも成果を残し、地方創生のモデルケースとなれるのか。過疎化と高齢化に悩む全国の地方自治体から注目を集めそうだ。

SankeiBiz 産経デジタル SankeiBiz編集部

(株)産経デジタルが運営するSankeiBiz(サンケイビズ)は、経済紙「フジサンケイビジネスアイ」をはじめ、産経新聞グループが持つ経済分野の取材網を融合させた総合経済情報サイト。さまざまなビジネスシーンを刺激するニュースが、即時無料で手に入るサイトです。