~wisdom特別セミナー「ピンチをチャンスに変える街づくりのヒント~日本や中国の実例に学ぶ2020年から先を見据えた未来の街~」~

最新事例から読み解く、中国における街づくりの思想~中国人にとって”街”とは何か~

「世界の工場」を”卒業”し、世界最大の消費市場、さらには世界有数の知能大国に変わりつつある中国。その成長を後押ししているのが、急速に進む「都市化」の拡大である。中国における都市化は、どのように進められているのか。”新首都”といわれる雄安新区、アリババの本拠地・杭州市西渓地区の最新事情を基に、亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師の田中 信彦氏が、中国における街づくりの思想を読み解く。

- (wisdom編集部)

新しく建設された都市に、昔の中国のイメージはない

中国の都市とは「進んだところ」「目指すべきところ」という意味を持つ。伝統的農村社会からの脱却が至上命題であり、現在の都市計画や街づくりには、その考えが色濃く反映されている。

亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師の田中 信彦氏は、2つの最新都市を訪れ、その観察も踏まえ、中国で進む都市化の根底にある意味を解説する。

亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤)

前リクルート ワークス研究所客員研究員

田中 信彦 氏

その1つが首都・北京から120キロメートルほどの距離に位置する雄安新区だ。雄安新区は、限界に達しつつある北京の都市機能を補完する目的でつくられた都市。国家としての首都機能以外の経済・教育・文化機能を移転し”新首都”の役割を担う。

理想都市をつくる「千年の大計」と位置付け、習近平国家主席の肝いりで進める国家級プロジェクトである。構想が発表されたのは2017年4月。2035年の完成を目指して段階的に開発を進め、最終的には面積1770平方キロメートル規模の都市になる。

構想発表の1年後の2018年4月に、まず「市民服務中心(市民サービスセンター)」がオープンした。500メートル四方ほどの規模で、周辺には商業施設や銀行なども完成し、営業を開始している。顔認証で入退室可能なホテル、キャッシュレス決済で買い物ができる無人スーパーなどもある。

エリア内には自動運転の移動販売車、清掃車、コミュニティバスなどが走る。「移動販売車は声を掛けると停まり、アリペイなどのアプリで飲み物などを買うことができます」と田中氏は話す。

もう1つの都市は杭州西渓地区。杭州市街中心から西へ約15キロメートル、西渓国家湿地公園の西側に広がる地区である。世界有数のeコマース企業であるアリババがグループ本部を構えることから「アリババの城下町」ともいわれる。IT企業の開発拠点、ショッピングモール、完全自動化ホテル、劇場など最先端の街並みが続々とつくられている。周辺には高速鉄道、高速道路も整備され、物流企業はドローンを物流に活用している。

「2つの都市はともに街区が整然と整備され、随所でテクノロジーを駆使したサービスが提供されている。近未来のイメージを形にしたような街です」と田中氏は述べる。

中国が都市化を進める3つの背景

1978年に改革開放政策が始まった当時の中国は、国民の圧倒的多数が農村に住んでいた。その後「世界の工場」として発展を遂げるが、その当時の状況と比べると都市の様相は隔世の感がある。その急速な都市化の本質を理解するには3つの背景に⽬を向ける必要があると田中氏は語る。

1つ目は「増量改革」という考え方だ。既に存在するものを「変える」のではなく、新しいものを「増量」させ、新たな部分の比率を高める。そうやって古くからあるものを徐々に希薄化する。これが「増量改革」の発想だ。「増量改革とは中国の改革開放の根本思想です。つまり新しいものをどんどんつくる。ゼロからつくるので大胆な絵を描くことができる。既得権益者の利害に抵触せず、摩擦も起こりにくく、実行のスピードも上がります」(田中氏)。

2つ目は都市と農村の格差是正だ。中国には農業に従事する人の農業戸籍と、それ以外の都市(非農業)戸籍がある。長きにわたって農村と都市の分離政策がとられてきた。「都市居住者の豊かさは、農村によって支えられてきた。その歪みが社会の中に蓄積しています。都市と農村の格差是正は中国政府の重点施策の1つ。これが都市化を進める大きな一因です」と田中氏は説明する。

そして3つ目が「文明」重視の思想である。中国では儒教的発想から、人間の手によって人工的に「造り込まれた」ものを尊ぶ考えが根強い。人が手を加えていないものは野蛮で、人工的に造り込まれ、成熟したものの方が価値が高いと考える。都市と自然は、「文明」と「野蛮」という対立する2つの概念で捉え、野蛮な状態にあるものは、人が造り込んで文明に変える。「都市化の背景として、このような二元論的な考え方が根底部分で大きく影響している」と田中氏は見る。

中国の都市化は、街づくりと人づくりの一体政策

中国政府は2014年3月に発表した「国家新型都市化計画」に基づき、都市と農村の二元的構造の解消、三農問題(農民、農村、農業)の是正、内需拡大と産業アップグレードを目指している。国家の命運を左右すると中国政府が考える重要政策である。この計画の一環として建設された都市が、先に紹介した雄安新区と杭州西渓地区である。

新都市は旧来の都市化の失敗の反省に立って進められている。以前は無秩序な人口集中で慢性的な交通渋滞が発生し、環境破壊も進んだ。生活水準の格差が広がり、不動産価格も高騰。教育資源の不足に対する市民の不平も大きいものがあった。「例えば、不動産価格の高騰を抑えるため、雄安新区では住宅やオフィスは分譲の形をとらず、基本的に賃貸で提供されています」(田中氏)。

建物やインフラなどのハードを建設するだけでなく「人の都市化」に取り組んでいることも大きな特徴である。「教育水準を上げ、マナーや言葉遣い、公衆衛生のレベルアップを図る。これらを包括した活動すべてが中国では都市化だと認識されています」と田中氏は指摘する。

IT活用による”安全感”の向上も推進している。「”安全感”という言葉は日本語ではなじみが薄いですが、目指しているのは、誰もが安全を実感できる社会。安全はプライバシーに優先するという考えが、中国市民のコンセンサスと言っていいでしょう」と田中氏は説明する。

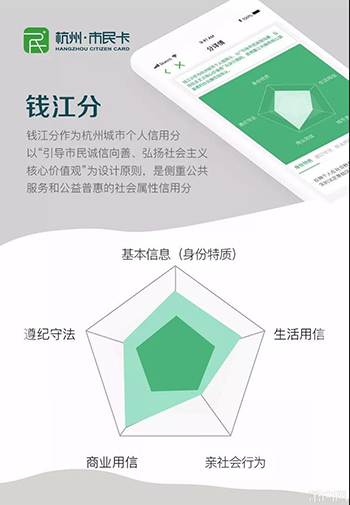

街のいたるところに防犯カメラが設置され、顔認識システムなどの導入で個人を瞬時に特定できる仕組みの構築が進む。加えて、多くの地方都市で導入されつつあるのが「市民ポイント制」だ。これは税金・公共料金の適切な支払い、公民としての義務の履行、違法行為の有無、社会奉仕活動への参加状況などを基準に個々の市民にポイントを与えるもの。事実上の「官営版・市民信用格付け」である。代表的な例が、杭州市の「銭江ポイント」だ(図)。

市民の行動をポイント化し、その判定状況をチャートで示す。高ポイントになれば、さまざまな優遇策を受けられる。逆に点数が低いと各種の行政サービスが受けにくくなるなどのデメリットがある。自分の信用格付けはスマートフォンで確認できる。市民に自己管理を促し、社会にとって好ましい行動を奨励するのが狙いだ

中国の都市とは、いわば「望ましい未来形」を見せる場所である。「都市の開発は政府主導で進められ、格差是正に向けた農村から都市への人口移動が大前提。失敗やムダを恐れず、新しい技術も積極的に導入します。そして何より、街づくりと人づくりが一体になって行われています」と田中氏は話す。

中国の街づくりは、日本のそれとはやり方も目指すものも異なる。「違い」を知ることは、戦略を考えるためのファーストステップである。中国社会の内側から観察を続ける田中氏の洞察は、多くの示唆に富んでいる。