2017年06月20日

次世代中国 一歩先の大市場を読む

「古き良き中国」は日本にあり~自らの文化を再発見する中国の人々

日本の学者たちが書いた中国史が中国で大ヒット

そしてもう一つの日本の書籍が「講談社 中国の歴史」である。日本では2004年11月~2005年11月にかけて全12巻が刊行された。中国では近代史2巻を除いた10巻が中国語版として2014年1月に広西師範大学出版社から発売され「2014年内だけでも10万セットを突破する勢いとなった(なお、元版の日本語版は値段が高いこともあり各巻平均で1.5万部程度の売れ行きであった)」(ウィキペディア)というほどのヒット作となった。

2014年といえば尖閣諸島問題などで両国の政治的関係は微妙な時期で、日本人が書いた歴史書が中国で出版されたこと自体、驚きであった。それどころか中国共産党機関紙「人民日報」など政府系のウェブも「世界的視野を持った中国史だ」などと高く評価する記事を次々と掲載した。このあたりの動きは、表向きは強硬な姿勢を決して崩さないが、知識人相手には時に意外なほど柔軟な態度をとる中国政治の懐の深さがうかがわれる。

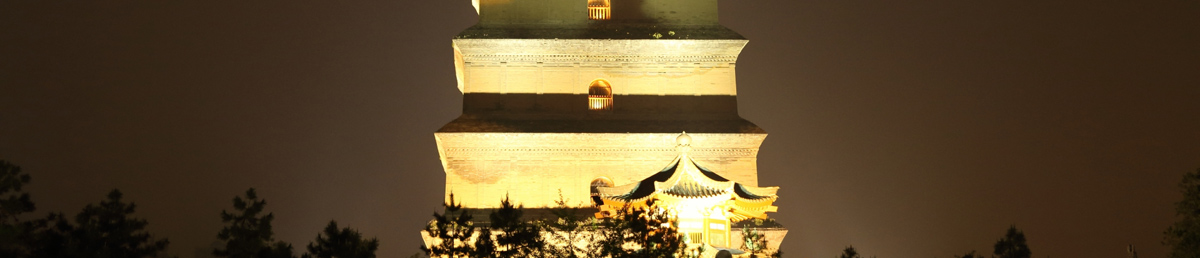

「講談社 中国の歴史」中国語版。第8巻「疾駆する草原の征服者―遼 西夏 金 元」と第9巻「海と帝国――明清時代」。中国で大きな反響を呼び、異例のヒット作となった

「漢民族の中国」と「帝国の中国」

全10巻のうち最も話題になっているのが第8巻「疾駆する草原の征服者―遼 西夏 金 元」、そして第9巻「海と帝国――明清時代」の2冊だ。具体的な内容はぜひ本書をお読みいただきたいが、日本版の説明には以下のようにある。

第8巻「唐王朝を揺るがした『安史の乱』は、600年におよぶ大変動の序奏だった。(中略)多極化と流動化のはてに、歴史の統合者たる大モンゴル国が浮上する。現代もなお生きる『巨大帝国』誕生のドラマ」

第9巻「モンゴルが切り拓いたユーラシアという大きなシステムの上に展開する、壮大な『海の歴史』としての明清五〇〇年の歴史」

この本が中国の知識人たちに与えた衝撃を一言でいえば、それは中国の歴史を「漢民族の中国」と「帝国の中国」とに明確に分け、説明して見せたことにある。

漢代以降、約2000年の中国の歴史をざっくりと見ると、前半1000年は唐王朝を全盛とする「漢民族の中国」の時代といえる。歴史の主要な舞台は今の中国のような広大な国土ではなく、いわゆる「中原(ちゅうげん)」で、広さでは今の数分の1、都市で言えば北京より南、上海・杭州より北、西安より東――といった範囲になる。日本が度重ねて遣唐使を送り、平城京や平安京が唐の都・長安をモデルにつくられたことは前に触れた通りだ。

一方、唐の末期ごろから草原の東西交易などで力を付けた北方民族の勢力が次第に強くなり、唐の滅亡後、13世紀にはモンゴル族が元王朝を建て、17世紀になると満洲族の清朝が成立する。このように後半1000年の中国は異民族支配を軸にした多民族で多様性に富む「帝国の時代」となっていく。つまり唐王朝の後ぐらいを境に中国という国の性質は大きく変容したという論考がなされている。

「漢民族の中国」への強いシンパシー

このような見方を提示した歴史書が、なぜ中国の知識人たちに広く受け入れられたのか。それは彼(彼女)らが潜在的に持っていた思いと合致したからである。

現在の中国は多民族国家を標榜するが、現実には漢民族が9割以上を占める、漢民族中心の国である。そのことは今でも中国語を日常的に「漢語」と呼び、漢民族以外の「少数民族」に各種の優遇政策を取っていることからも明らかだ。

これは私個人の実感値だが、社会の主流をなす漢民族の知識人たちには「漢民族中国の全盛期」ともいうべき唐代を美化し、その時代に憧れる気分が根強くある。特にここ数年、中国の国際的な地位向上とともに、自国の文化に対する関心が高まり、むやみな西洋崇拝を脱して中国固有の文化を見直そうとの気分が強まっている。その主要な対象が理想化された唐代になるというわけだ。

その根底には、唐代以降の1000年、異民族の統治によって「古き良き中国」が破壊され、中国は長い停滞の時代に入ってしまった――という認識がある(その認識の当否はここでは論じない)。そして当然ながらその先には、過去150年ほどの日本も含む帝国主義列強の侵略により中国はひどい目に遭い、さらにその後のイデオロギー色の強い政治体制によって中国の伝統文化や社会の美風は徹底的に失われた――とのやりきれない思いもある。

もちろんこんなことを言っても仕方がないことはみなわかっている。多くの人は現在の生活に大きな不満があるわけではないから、声高に言う人はいない。しかし多くの中国の人々が日本を訪れ、長安を模してつくられた京都の美しさを目の当たりにし、唐の文化に親しみつつ、生き生きと暮らしていた清少納言の文章を読むにつけ、「我々の失ったものはあまりにも大きい」と意識するようになったことは事実である。

日本人と中国人、深いコミュニケーションの可能性

今後、中国の人々はますます自国の文化に対するプライドを高めていくだろう。ヨーロッパの人々にギリシアやローマがあるように、中国には唐の文化がある。そんな位置付けかもしれない。その唐代の文化が最も色濃く残るのが日本だというのは歴史の皮肉であるが、これは中国人と日本人が深いレベルでコミュニケーションできる独自の道筋でもある。これを活かさないのはもったいない。

訪日中国人客の経済効果もいいけれども、昨今日本にやってくる中国人の中には、こんな思いを持つ人も少なからずいることを知ってほしいと思うのである。