2017年06月20日

次世代中国 一歩先の大市場を読む

日本に残る中国文化を知っていますか?「古き良き日本」で自らの文化を再発見する中国の人々

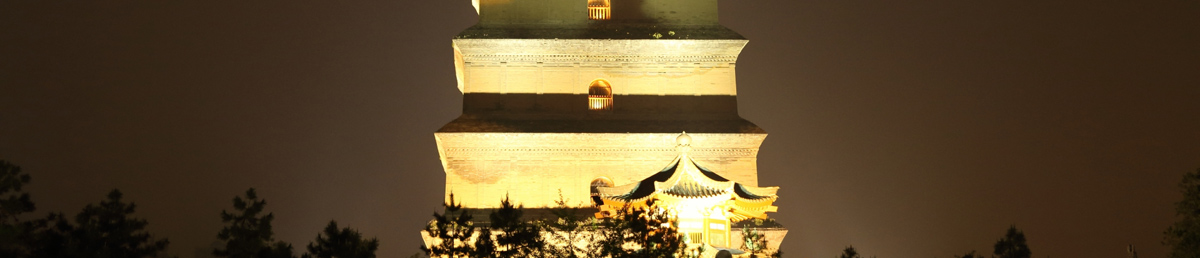

唐の時代を現代の日本に見る

「漢・唐は日本に在り、宋・明は韓国に在り、民国は台湾に在り」

こういう言い方が中国にはある。つまり漢王朝(紀元前206~紀元後220、途中、前漢と後漢に分かれる)や唐王朝(618~907)の文物や風習は日本に残り、宋(960~1279)や明(1368~1644)のものは韓国に残っており、中華民国時代のものは台湾にある――という意味だ。そして最後に「清朝(1644~1912)のものは中国大陸にある」というオチが付く。そこには言外に「たいしたものが残っていない」という知識人の自虐が込められている。

もちろんこれは一種のジョークである。しかし近年、中国の人々が豊かになり、日本のビザが取りやすくなって、多くの人が自分の目で日本を見るようになると、言葉遊びだった「漢・唐は日本に在り」がにわかにリアリティを帯び始めた。

「日本の京都はその昔、唐の都・長安を模してつくられた」「奈良の唐招提寺は唐代の高僧・鑑真和尚ゆかりの寺である」といった知識は以前からあった。しかしほとんどの人は日本を見たこともなかったし、「どうせ中国のミニ版だろう」くらいに考えている人が多かった。事実、1980~90年代、中国からの訪問客を京都や奈良に案内しても強い関心を示す人は少なかった。

ところがここ数年、京都や奈良の人気は急上昇している。「もう一回行きたい」「長く住んでみたい」という人が私の周囲でも非常に多い。もちろん個人差はあって、所得や学歴、社会的地位の高い人ほどこの傾向は強いように思う。

「京都・祇園で思わず涙が出た」

妻の仕事の関係で、私は中国ではデザイナーや画家、フォトグラファー、雑誌編集者といったアーティスト関係の中国の友人知人が多い。そういった世界の人たちは、ほぼ例外なく日本文化の熱烈なファンである。

その中の1人に画家の男性がいる。中国画を書く人だが、書の評価も高い。十数年前、無名の時代からの付き合いで、当時は絵が売れず、家でよくご飯を食べさせたりしていたが、今では壁に掛けるような小さな作品が日本円で何百万円もする。欧米からも作品を買いたいという画商が引きも切らないという人である。

3年ほど前、彼は初めて日本に行った。京都の祇園界隈で知人と食事をした時、街のたたずまいに衝撃を受ける。彼が長いこと漠然と頭の中に思い描いていた夢の都・長安が、突如として眼前に現われたのである。夜、どうしても眠れず、未明に1人、宿を出て通りをさまよい歩いたという。

「あの光景は忘れられない。世界にこんなところがあるとは思わなかった。誰もいなくて、死ぬほど静かで、簡潔で端正な家並みがぼんやりと光に浮かんでいる。まるで夢を見ているみたいだった」

呆然と立ち尽くしているうちに、涙が出てきたという。

庶民のレベルの高さに驚く

その彼が日本で驚いたことがもう一つある。

街を歩いていたら偶然、骨董市のような催しがあった。覗いてみると、骨董や古本などに混じって無造作に積まれた古文書の束が売られている。手にしてみると「かな」はわからないが、漢字は読める。どうも昔の商家の帳面のようなものらしい。使い回しの紙の裏側に書きつけたようなものもある。

驚嘆したのは、その字の素晴らしさである。

彼は書家だから、字の良さはわかる。明らかに実務的な文書であるにもかかわらず、その筆の運びは素晴らしく、しっかり訓練した人が書いたものだと一目でわかった。商家の文書だから、書いたのは貴族や役人ではなく、一介の庶民に違いない。値段を聞いてまた驚いた。1枚わずか数百円で、こんな値段で山積みにされているのだから、このような文書は珍しくもないのだろう。大昔の市井の人がこんな字を書く。「日本はつくづくすごい国だと知った」と彼は言う。

ドイツで谷崎潤一郎「陰影礼賛」を読む

もう1人、上海でインテリアのデザイン事務所を開いている友人が「日本」と出会ったのはドイツの大学に留学していた時だった。

彼は中国で美術大学を卒業した後、工業デザインを学ぶためにドイツに行った。授業で渡されたのが谷崎潤一郎「陰影礼賛」、もちろんドイツ語版である。当時、彼は日本に特段の興味があるわけでもなく、谷崎の名前も知らない。当時のドイツ語のレベルでは何が言いたいのか皆目わからなかった。

しかし、悪戦苦闘して読み進むうち、非常にユニークな視点だとわかってきた。要約すれば、ものの美しさはそれ自体にあるのではなく、光線によって生まれる陰影にある。明るさだけでなく、陰の部分に着目する日本の美意識に大いに得るものがあったという。

「陰影礼賛」は今では中国語版も出版され、ちょっと大きめの書店ならどこでも売っている。アートやデザイン関係者の間では必読書の一つである。彼は余白にびっしりと書き込みのある留学時代の本を今でも大切に持っている。

谷崎潤一郎「陰影礼賛」のドイツ語版。中国語の書き込みでいっぱいになっている