次世代中国 一歩先の大市場を読む

”世界初”の「シェア書店」も登場

リアル書店の復興に見る「文化の時代」の始まり

Text:田中 信彦

SUMMARY サマリー

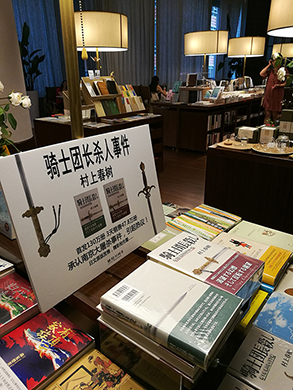

人気No.1は東野圭吾

ちなみにオープン1週間で来店客に最も多く「持ち帰られた」本は東野圭吾「ナミヤ雑貨店の奇蹟」中国語版(「解憂雑貨店」李盈春訳、南海出版公司)であった。北京や上海などの大都会でもない、安徽省合肥という地味な内陸都市で最も読まれた本が日本の小説だったのは感慨深い。中国社会は――少なくとも知識人の間では――深いところで確実に変わりつつある。

店では返却された本は100%消毒して再び店頭に並べるとしている。「消毒」がどのような処置を指すのか明らかではないが、考えてみれば普通の書店でも図書館でも、他の人が一度手にした本を流通させているわけだから、お客がそれを承知で利用するのであれば大きな問題は生じないかもしれない。

「まずは店に来てもらいたい」

問題は、それで果たして商売になるのかだが、まだ試行段階でビジネスとしての行く末は判断しがたい。中国のネット上でも大いに議論になっている。店側の説明をまとめると、目論見としては以下のようなことである。

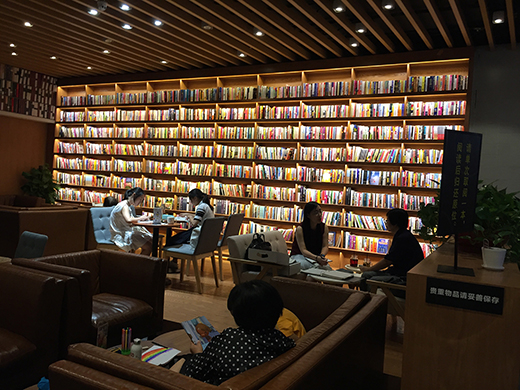

(1) まずは書店に来てもらいたい。書店を本の好きな人の集まる「場」にしたい。

(2) 来店客の中には、もちろん本を普通に購入する人もいる。最初はシェアの仕組みで持ち帰るが、後で購入に切り換える人もいる(スマホ決済で代金を払えば、いつでも自分のものになる。これは「富山の置き薬」的商法にもみえる)。

(3) 集客力があれば、カフェや文具店、創作雑貨店など他の商品の売り上げ増につながる。ショッピングモール全体の魅力を上げることにもなる。

(4) アプリ経由で顧客の読書傾向のデータが詳細につかめる。

成否はともかく、思い切った試みであることは確かだ。この書店はすでに「本を売る」ことに見切りをつけている。書籍の中の知識を売る、あるいはスマホアプリのSNSを通じたコミュニティへの参加、情報交換、知識自慢といった知的な体験を売る、さらに有体に言ってしまえば、本をダシに人を集めるという方向に大胆に振り切ってしまっている。

「ついにここまで来たか」と中国の知識人たちも唸っているのである。

中国の書店を変えた台湾発・誠品書店

書店が「本」というモノではなく、情報そのものや目に見えないカルチャーを売る、ライフスタイルを売るという方向性自体、特に新しいものではない。日本でも大型書店の多くはその方向に向かっているし、蔦屋書店が東京・代官山にオープンした、書店を中核とした生活提案型商業施設・代官山 T-SITEは代表的な例だろう。代官山 T-SITEは中国の知識人の間では東京に行ったら必見のスポットになっていて、非常にファンが多い。

中国大陸では、こうした新しい流れの書店を代表するのが、台湾発の誠品書店が江蘇省蘇州市内に2015年にオープンした「誠品生活」である。

誠品書店は貿易商だった呉清友氏が1989年に台北市で創業、企業理念を「人文、藝術、創意、生活」と定め、2000年代前半からは新業態を積極的に開拓、書籍だけでなくカフェや文具、雑貨などの販売、後には「誠品ホテル」を開業するなど、書籍を中核に総合的な小売・サービス業を目指す路線で成長してきた。蔦屋書店のビジネスモデルにも大きな影響を与えたといわれている。

蘇州の中国大陸1号店は、古代の神殿を思わせる壮大なエントランスが鮮烈な印象を与えた。大型のショッピングモール全体が「誠品生活」というネーミングで展開され、「誠品書店」はそのキーテナントである。多数のカフェやレストラン、アパレルのブティック、生活用品、雑貨など多種多様な店舗が並ぶ。「書店をコアにした百貨店」のイメージだ。

誠品書店以外にも、中国の国内勢では、北京の学生街で2014年に誕生した「言几又(Yan Ji You)」も人気が高い。「言几又」とは、「設」の字を分解したもので、全体としては「新たなものを創り出す」ことを意味し、「言」はコミュニケーション、「几」は差異、別格、「又」は多様性を表す。いかにも理屈っぽい中国の知識人らしいネーミングだ。現在は全国主要都市に出店しており、「職人精神」をテーマにした凝ったインテリアに定評があり、知識層やアート系の人々が集まるスポットになっている。

そのほか2011年に広東省広州で誕生、「大衆」ならぬ「小衆」主義を掲げ、人文、芸術、設計、建築領域に特化して成長してきた「方所書店」、「上海で最も美しい書店」として2013年にオープンし、その後各地に店舗網を広げている「鐘書閣」など、個性的な書店が育っている。ここ数年、中国が新たな書店ブームといわれるゆえんである。

関連リンク