次世代中国 一歩先の大市場を読む

”世界初”の「シェア書店」も登場

リアル書店の復興に見る「文化の時代」の始まり

Text:田中 信彦

中国も日本と同様、ネット通販の影響を受け、リアルの書店は苦境が続いている。しかしその中にあって、2014年ごろを境に、ユニークな品揃えや独特な店舗形態を持つ新型書店が次々と登場、人気を集めている。メディアでは「書店ブーム到来」といった声もある。

なぜいま書店が注目されるのか。その背後には中国社会のさまざまな変化がある。今回は街の書店を切り口に、その動きの背景を考えてみたい。

SUMMARY サマリー

田中 信彦 氏

BHCC(Brighton Human Capital Consulting Co, Ltd. Beijing)パートナー 亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科(MBA)講師(非常勤) 前リクルート ワークス研究所客員研究員 中国・上海在住。1983年早稲田大学政治経済学部卒。新聞社を経て、90年代初頭から中国での人事マネジメント領域で執筆、コンサルティング活動に従事。(株)リクルート中国プロジェクト、大手カジュアルウェアチェーン中国事業などに参画。上海と東京を拠点に大手企業等のコンサルタント、アドバイザーとして活躍している。

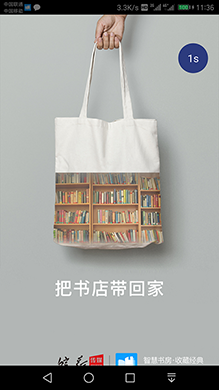

”世界初”のシェア書店。スキャン一発、持ち帰り自由

7月16日、中国内陸部、安徽省の省都・合肥市に「世界初」と銘打った大型の「シェア書店」(中国語で「共享書店」)がオープンした。設立したのは国有企業の安徽新華発行グループ。中国最大の国有書店チェーン「新華書店」傘下の企業である。かつて国内の書籍流通をほぼ独占していた保守的な国有企業の大胆な試みに市民は驚いた。

「シェア書店」の仕組みはこんなふうだ。まずスマートフォン(以下スマホ)で専用アプリケーション「智慧書房」をダウンロードし、携帯番号などを登録してスマホベースの決済システム、ウィチャットペイ(微信支付)でデポジットを入金する。金額は99元(1元は約17円)。解約時、このお金は全額戻る。

そのスマホを持って店に行き、本のバーコードを自分のスマホでスキャンすれば、売価150元以下の本ならジャンルを問わず、その場で持ち帰ることができる。スキャンした画面を書店員に見せるだけでよい。中国の一般書籍はほとんど150元以下だから、事実上、選び放題と言っていい。

利用は1回につき2冊までだが、回数に制限はない。期間は10日間で、超過すると1日ごとに1冊1元がデポジットから引き落とされる。逆に期間内に適正に使用した状態で本を返却すれば1冊1元のボーナスが付加される。また優良な利用を3ヵ月内に12回繰り返すと、デポジットの8%を返却する「奨学金」と呼ぶ制度もある。

要するに10日以内に返せばデポジット以外、お金はかからない。事実上、タダで本が読める書店である。

「店で読んでいいなら、持ち帰ってもいいじゃないか」

これで商売になるのかと思うが、考えてみると、実際には中国の多くの書店(米国でもそうだが)では、たくさんの人が床に座って本を読んでいる。スマホで本の中身を撮影している人も珍しくない。店のほうも写真撮影はともかく、店内の「座り読み」に対しては、テーブルや椅子を配置するなど、黙認というか、むしろ便宜を図っているのが実情だ。

現実がそうでならば、実名で登録してもらったうえで、いっそのことタダで持って帰ってもらったらいいじゃないか――というのが「シェア書店」の出発点である。このあたりの融通無碍さというか、大胆な割り切りが中国人の真骨頂といえる。

期間を決めて本を持ち帰れるという意味では図書館と同じだ。だが図書館は売れ筋の本に限りがあるし、入荷にタイムラグもある。実は中国の公共図書館は非常に電子化が進んでいて、利用はとても便利なのだが、それでも市街地の真ん中にある大型書店にはそれを上回る利便性がある。

ということでシェア書店のオープン初日は37度の高温の中、正午のスタート時には店の周囲を取り巻くほどの行列ができた。最初の1週間経過時点での店の発表によれば、アプリに登録した人は8000人、計1万6000冊の持ち帰りがあり、そのうちすでに4000冊が返却された。返却時には専用カウンターで本の状態をチェックするが、心配された汚損はほとんどなく、「店頭で売る本も一定比率で損耗するので、大きな差はない」という。

関連リンク