リテール企業が勝ち残るために

克服すべき3つの課題と、その処方箋

アマゾンを筆頭とするインターネット通販事業者の台頭、少子高齢化による市場の縮小と労働力不足、デジタル技術を駆使した新業態の登場──。現在、日本のリテール業界はかつてないほどの変革期にある。こうした変革期を乗り越えて勝ち残っていくためには何が求められているのか。そして、どのような施策を打ち出せば良いのか。NECでリテールビジネスに精通している2人の専門家に話を聞いた。

第一リテールソリューション事業部

事業部長代理

小池 雄一

リテール業界に、かつてない変革の大波が押し寄せている。この大波を巻き起こしているのがインターネット通販業者だ。とりわけ、革新的なサービスや高い利便性を武器に様々な業態に相次いで参入している米アマゾン・ドットコムが、グローバルなリテール市場を席巻している。リテール業界だけでなく様々な産業界に与える影響が大きく、「アマゾンエフェクト」と称される社会現象にもなりつつある。

第二リテールソリューション事業部

バリュークリエイション部

シニアエキスパート

金野 大

最新のデジタル技術で3つの課題を克服

世界的に見ても極端な少子高齢化で人口減少社会となった日本では、リテール企業が成長を目指すことはただでさえ難しくなっている。特に、リアル(実店舗)をビジネスの中核としているリテール企業が勝ち残るためには、新たな施策を打ち出すことが求められている。

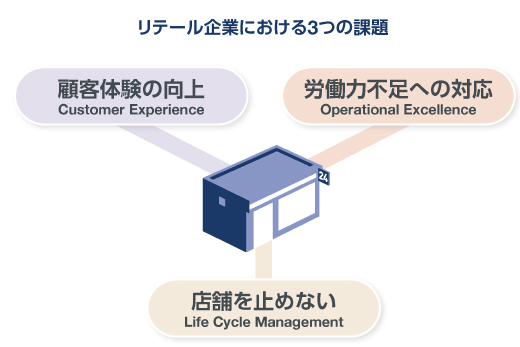

NECの第一リテールソリューション事業部で事業部長代理を務める小池雄一は、「現在のリテール業界は大きく3つの課題を抱えています。これらの課題に対応していくことが、勝ち残りの鍵になります」と強調する。小池が指摘する課題とは、(1)顧客体験を向上させること(Customer Experience)、(2)労働力不足を解決すること(Operational Excellence)、(3)店舗を止めないこと(Life Cycle Management)──の3つだ。小池は「いずれの課題も、最新のデジタルテクノロジーを活用することで克服することが可能です。裏を返せば、これらの課題を克服することがリテールビジネスのサステナビリティー(持続可能性)を維持するための条件といっても過言ではありません」と語る。

独自ラボでの実証実験を重ねてCX改善図る

顧客体験の向上とは、購買活動を通して「わくわく(新しい発見がある)」「安心(いつ行っても物がある)」「わがまま(個人の希望がかなう)」といった感情を顧客に与えることだ。このためには、顧客の購買活動や、その時々の感情を把握する仕組みが必要だ。

この仕組みを実現するテクノロジーがIoT(モノのインターネット)やビッグデータ分析、AI(人工知能)である。店舗内の至るところにカメラやセンサーを設置して、そこから収集されるデータを分析すれば、顧客行動の詳細を把握できるようになる。さらに、最近のAI技術では人間の感情を分析する取り組みも進んでいる。NECのAI技術群「NEC the WISE」にも、声の大きさや高さと声色、それらの変化から話者の感情を自動で判断する技術がある。

これらのテクノロジーを活用すれば、顧客の行動と購買商品(あるいは、見たり手にとったが購買に至らなかった商品)の相関関係がわかる。こうしたデータを蓄積して、AI技術で学習させれば、どのような顧客体験が購買に結びつくのかが把握できるのだ。

NECでは、こうした最先端の取り組みを実証する場として、社内に「NEC Future Store Laboratory」という店舗を設置している。現在、ここで実証しているのが「スマートチェックアウト」というソリューションだ。これは、レジでの決済を必要としない店舗を実現するためのソリューション。AIを駆使した顔認証で来店者を確認し、店内に設置したビーコンやカメラのデータから顧客の行動を検知する仕組みだ。棚から商品をピックアップすると、スマホ上のEC(電子商取引)アプリのカートにその商品を追加する。店を出たことを検知した際は、自動的に決済を行う。棚の前で立ち止まった顧客を特定することも可能だ。

「ラボを持つベンダーは、そう多くありません。店舗での検証ではなく、自分たちのラボで新サービスを試せるというのが当社のユニークな点です。こうした実証実験を重ねたソリューションを提供することで、顧客体験のより一層の向上につなげることができます」(小池)

ロボティクス活用による業務効率向上で労働力不足に対応

リテール業界など労働集約的な業態では、労働者不足が大きな問題となっている。国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、2010年に8000万人以上だった生産年齢人口(15~64歳の人口)が、2030年には約20%減の6700万人になると推計されている。NECの第二リテールソリューション事業部バリュークリエイション部でシニアエキスパートを務める金野大は「労働力不足は一過的な問題ではありません。中長期的な経営課題と捉えて、労働生産性を抜本的に向上させるようなオペレーション改革が必要です。この課題の解決には、AIやIoT、ロボティクスを活用したソリューションが大きな力を発揮します」と指摘する。

こうした課題に対して、NECでは画像認識技術とロボティクスを組み合わせたソリューションを提供し、店舗における従業員の業務負荷軽減を実現している。これは、商品棚の映像から欠品している商品を検知し、バックヤードから棚までロボットが自動で商品を搬送するというもの。従業員は運ばれた商品を棚に陳列するだけなので、商品運搬の重労働から解放されるため業務負荷が大幅に軽減される。また、欠品による販売機会損失も最小限に抑えることができ、売上の増加に加えて、顧客満足度の向上も期待される。

さらにNECでは、店舗サービスの多様化や外国人労働者の増加などに対応するため、店舗の様々な困りごとを解決するスマホアプリ「AI・AR店舗業務支援」も提供している。例えば、コンビニエンスストアの新人アルバイトがコーヒーマシンのつくるコーヒーの味が薄いと気づいた時に、このアプリを使うと想定しよう。アプリ起動時に店員を顔認証で識別し、ログイン処理を実行。AIがチャット形式で質問に応答し、コーヒーの味に異変が起きた原因を突き止める。さらにアプリのAR機能によって、機器の操作箇所をわかりやすく指示する。

こうした最新テクノロジーの活用は、店舗運営における労働力不足への支援にとどまらず、食品ロスなど社会課題の解決にも効果を発揮する。その一つが、ベテラン社員の勘と経験に頼っている発注業務をAI技術を使って高度化・効率化する「発注業務支援」だ。来店者数、売上状況、在庫状況、キャンペーン、天気といった過去の実績をAI技術の一種である機械学習で分析し、商品ごとの需要を予測する。

金野は「需要を予測する試みは古くからありますが、それほど精度が良くないのが現実でした。しかし、機械学習を駆使することで精度が格段に向上しました。発注作業の精度を上げることで廃棄率も削減できるので、社会課題となっている食品廃棄の問題にも貢献できます」とその効果を語る。

店舗の運営を止めない保守体制もNECの強み

3つ目の課題である「店舗を止めないこと(Life Cycle Management)」とは、店舗に関わるIT機器や設備什器の可用性を高めることだ。どれだけ最先端のソリューションを導入していても、それを担うハードウエアが故障して業務が止まれば売上の減少に直結するのだ。

NECでは、店舗の可能性を高めるために「設備稼働管理システム」というソリューションを提供。これはIoT技術を駆使して、店舗のIT機器や設備什器の状態を可視化するとともに、故障の予兆を監視して事前に手を打つことで止まらない店舗運営を実現するソリューションだ。

万が一、機器や什器に故障が発生しても、すぐに保守員が駆けつける体制を築いている。日本全国に約400カ所の保守拠点(2018年2月8日現在)を擁するグループ企業、NECフィールディングが運用保守を担っているのだ。

小池は、リテールビジネスにおけるNECの強みを「約40年間にわたって培ってきた業務ノウハウです。これが我々の競争優位性の源泉です。これに最新のテクノロジーを組み合わせられる点がNECの強みだと考えています」と強調する。金野は「ソリューションの機能や仕様だけでなく、店舗運営を止めない保守体制を選定のポイントに挙げられるお客様も少なくありません。とりわけ、店舗を24時間365日止めないようなお客様には、我々の保守体制を高く評価していただいています」と語る。小池と金野ともに「リテール業界のお客様のデジタル変革を支援することで、持続可能な店舗づくりに貢献していきたいと考えています」と口をそろえる。

NECでは今後も変革期にあるリテール業界が直面する問題に向き合い、課題解決に向けた最新のソリューションを提供することで、リテール企業のデジタル変革を強力に推進していく考えだ。