これからのカスタマー・エクスペリエンス(CX)に出逢う Modern Customer Experience 2019

世界のデジタルマーケティングの最先端が、ラスベガスに集結

3/19~3/21の3日間、US ラスベガスのマンダレイ・ベイにて、オラクル社主催「Modern Customer Experience 2019 (MCX)」が開催された。37の国から4,000人以上のマーケティング、セールス、サービスの専門家が集まり、延べ323のセッション、424人のスピーカー、そして、出展社数62という、CXに関する最大級のイベントだ。今後のB2Bマーケティングのトレンドが一望できる。

また20日夜には、Markie Awardsも同会場にて行われた。今年で3年連続のノミネートとなったNECに日本企業初の受賞の期待がかかっていた。

ビジネスプロセス全体でCXを実現

今年は、SCM、ERP, HR(Human Resources)など業務システム主体のイベント「Modern Business Experience(MBX)」と併催。オラクルのCEO、Mark Hurd氏は、自身の基調講演で、「マーケティングプロセスとセールスプロセスを統合し、プロセス全体を自動化していく。CAPEX、OPEX観点から組織をリデザインする。もっと効率的で全体最適なモデルにして、よりよい戦略を採用できるように。」と語り、ビジネスとマーケティングがエクスペリエンスの観点で、横断で一貫していなければならないことを伝えていた。Sirius decisionsによれば、B2Bの組織で、製品、マーケティング、営業通して計画が立てられているところは14%しかない。(*)

今年のキーワード、”ハイパー・パーソナライゼーション”

「Googleの調査によると、モバイルのページ読込時間が1秒増加するだけで、コンバージョンレートが 20 %下がるとのこと。お客様が失う1秒で、 5人に1人の潜在顧客を失っているのです。」と話すのは、オラクル、Executive Vice PresidentのRob Tarkoff氏。まさに、時間=お金。

クイックレスポンスだけでなく、あらゆるフェーズで応答時間を最適化。リアルタイムで状況を可視化し、これまでの「顧客をセグメントに分ける」から、1 to 1で顧客を扱う、本当の意味の「パーソナライゼーション」へ。これまでマーケティングの世界でよく使われてきた「パーソナライゼーション」は、せいぜい顧客のセグメンテーションレベルだったので、これと区別して、「ハイパー」とつけていた。

これに対し、「アメリカのほぼ全国民が顧客」というNBCのCMOで、Executive Vice PresidentのJennifer Storms氏は、パーソナライゼーションについて、「社内に分散したデータを統合し、DWHによってDMPを構築、データドリブンのマーケティングを実現した。我々は93%の米国民をカバーするメディア(2つの放送局、14のケーブルテレビチャンネル、50のWebサイト)を駆使し、1人1人の顧客に向けて異なったコンテンツでパーソナライゼーションしている。」とのことだ。

この「ハイパー・パーソナライゼーション」はイベントを通して共通のテーマになっており、他のセッションでは、B2C、B2Bになぞらえ、「B2Me」とも言っていた。

主役はあくまで人、“CX HERO HUB”

今年もCX HERO HUBが会期中OPEN。その名の通り、CXヒーローが集う場。誰でも入れる訳ではなく招待のみ。イベント後は、この場をオンラインに移す。年1回のイベントで盛り上がっても1年モチベーションを維持するのは難しい。それぞれの職場に帰ったあとも、お互い刺激しあい、成果を出し、共有し、そして称え合う。

なので、CX HEROの役割はむしろこれから。記事を書いている4月中旬にも新たな課題が主催者から届く。ここで得たことを帰って活かしているか、実践しているか問われている。頻度も少ないので、うっとうしくないし、”ゆるくつながってる感”は悪くない。自分の振り返りと、みんなも頑張っていることがわかる。来年のMCXの、ここCX HERO HUBで、またリアルに出会う。顕著な成果を出した人は、文字通りヒーローとして壇上で表彰される。モチベートし続ける仕組みができている。

MCXは、マーケティングテクノロジーを如何に使ったか、デジタル偏重のイベントと思われがちだが、このように、営業とマーケティングの連携に苦労した、など人や、数字に表れない部分にもフォーカスしている。所詮テクノロジーは手段、という共通の認識が参加者にあるからだろう。使っているツールの優劣が問題なのではなく、どう使うか、課題の捉え方やターゲットの設定、メンバーのやる気の方が肝要だったりする。

ただし、今はデータがビジネスの成否を決めるようになった。お客様を包括的に理解し長期的な関係を構築、生涯価値を最大化するためにデータが必須、それを活用するにはこれら最新のテクノロジーは無くてはならない要素だろう。

顧客の期待値は上がる一方。この期待値を否応なく押し上げているのが、テクノロジー。「営業プロセスの70%~80%は、営業がお客様に会う前に完了している」とRob Tarkoff氏が言っている通り、ますます増える営業から見えない部分を、これらツールを使って見える化することに各社しのぎを削っている。

データが、マーケティングを、ビジネスを変えている。

マジック・ジョンソンから癒し犬まで。セッション紹介

参加したセッションからいくつか紹介。

「ストーリーテリング」のセッションでは、いくつかの企業の動画広告を紹介、そこからストーリーテリングを考察し、B2Bの世界につなげようと試みていた。

-

Jonny Walker

- Vistapoint

-

TC bank

最後まで観ないと何の広告かわからない。(※YouTubeにリンクしています)

この後、こういう一見B2Bの世界と相容れないような事例をどうB2Bに活かすのか興味津々だったが、両者の距離があり過ぎた。強引にB2Bの世界に引き寄せようとしたが、途中で断念したのか、あとはよろしく、とばかりに後半は参加者同士でディスカッション。しかし、参加者それぞれが講師のバトンをつなぎ、それぞれストーリーテリングの話をした。「ストーリーと良いコンテンツは関係ない」、「顧客と再接続する手段だ」などなど参加者の話。みんなでセッションを作っている感じだ。

なにしろ、3日間で323セッションもある。1日フルに聴いても最大8セッション。さまざまなセミナーがあり、ほとんど見過ごしてしまう中で、こういうのに出会うのもMCXの醍醐味。

続いて、元プロバスケットボールのスーパースター、マジック・ジョンソン氏。今回はビジネスマンとして登場。今や経営者としてさまざまなビジネスを手掛けており、シネコン、コーヒーチェーンの展開では大成功。野球チームのロサンゼルス・ドジャースのオーナーでもある。「勝ちにこだわっているという点では、バスケットもビジネスも変わらない」と言う。会場から、「バスケでの経験の中で、何が今1番活きているか」、という質問に、「臨機応変さ、対応力、チーム構成力」と答えていたのが印象的。観客席の間を歩き回りながら、都度来場者と対話し、大きな笑いをとっていく。今のビジネスの成功も、まさにそれが支えていると感じた。

今年も癒し犬(セラピードッグ)たちが存在感を放っていた。犬種も増え、常時7, 8匹いる。閑散としたセッションもある中、ここはいつも盛況。普通の犬とは明らかに違う”接客のプロ犬”。おととしのMCXもここマンダレイ・ベイだが、今年はMBX併催なので展示エリアはおととしの約半分。大胆に削ったものもある中、CX HEROや癒し犬のように「強化」されたものもある。イベントが毎回抜本的に見直されているのがわかる。

一方、ガチガチのアプリの操作説明のようなセミナーも、もちろんある。「これらは、カスタマーサービスのシステムに繋がっており、問合せが来た時、その人の過去の購買履歴など行動データが一覧で見えます」、「すべてのチャネル、デバイスで、お客様を360°可視化します」、「営業には、過去の問合せやダウンロードの資料など行動情報から、次に、何をいつどう提案すればいいかリアルタイムに表示されます」などなど…。データドリブンで、お客様を可視化し、理解すること。AIやビッグデータ、IoTなどがマーケティングの世界で大活躍だ。

時々、それらアプリを扱っている参加者の方が詳しい場合があり、場内から間違いを指摘されたりしている。多くのセッションで終了後、講師の周りに集まり、さらに質問責めに。スピーカーも気が抜けない。とにかく、参加者は皆、真剣なのだ。

CXの輝かしい成功の証、Markie Awards

2日目夜、いよいよMarkie Awards開幕。Markie Awardsは今回で13回目を迎えるデジタルマーケティング業界で最も歴史と権威があるアワードで、優れた取り組みを行うマーケターに賞が送られる。NECはこれが連続3度目のファイナリストであり、受賞の期待は高かったが、残念ながら今年も受賞ならず。とはいえ、デジタルマーケティング世界最高峰で“3 times nominee”。対象範囲が広がり、応募は例年の数倍に増えたと聞いた。ここは多少自信を持ってもよいのかもしれない。自分たちのマーケティングを信じ、営業や他部門とも一体となり、成果に結びつけ、利益に貢献していけば、賞は自ずとついてくると信じたい。

今年、日本からは14社31名の参加。Markieでは互いに切磋琢磨してきた。日本企業によるMarkie受賞は皆の悲願だが、正直なところ、まだまだMCXにおける日本企業のプレゼンスは低い。ただ、北米のマーケティング先進企業であっても、それぞれ課題を抱え、マーケターは日々試行錯誤している点は同じ。差を感じつつ、それら先進企業のリアルなケースを直に学び、体験できた貴重な3日間であった。

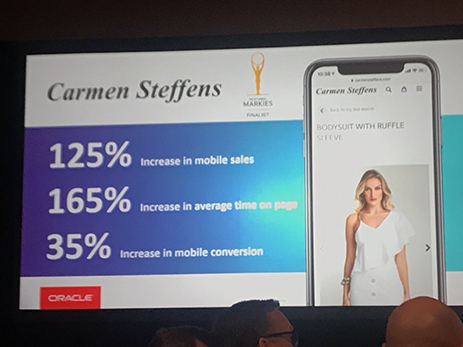

ファイナリストに選ばれた企業の何社かは、毎年、ケーススタディのセッションを持っている。右は、Markieファイナリストで、オンライン衣服販売のCarmen Steffens。モバイルでの服のセールスで135%、ページ滞在時間165%アップを達成した。アイデアとプレゼンのうまさが光っていた。

近い将来、Markie Awardsでトロフィーを掲げ、MCXの自社セッションでは外人と丁々発止やる日本企業の姿を見たいと思う。

- *: https://www.siriusdecisions.com/blog/how-to-align-sales-and-marketing-summit-2018

(Markie Awards, Rob Tarcoff、マジック・ジョンソン写真:日本オラクルより提供。

それ以外の写真・文:川崎幸臣)