CX(顧客体験)とは?改善に取り組むメリットや押さえるべきポイントを解説

ライフスタイルの多様化やデジタル技術の進化により、お客さまの価値観は大きく変わっています。単に優れた商品やサービスを提供するだけでなく、「どのような体験を提供できるか」が企業の競争力を左右する時代になりました。多くの企業がCX(顧客体験)の重要性を認識し、戦略的に取り組んでいます。

この記事では、CXの基本知識から具体的な改善方法、成功事例までを、初心者の方にもわかりやすく解説します。

CXとは何か

まず、CXの基本的な定義と、よく混同されがちなCS・UX・DXとの違いについて解説します。

CXの定義

CXは、Customer Experience(カスタマーエクスペリエンス)の略語です。

CXとは、商品・サービスの認知から購入、利用後のサポートまで、お客さまが企業と関わるすべての体験を指します。たとえば、オンライン購入の使いやすさ、問い合わせ対応、アフターサービスなどが含まれます。

CSとの違い

CXと似た概念にCS(Customer Satisfaction)があります。CSは商品やサービスに対する満足度を表す指標で、「商品の品質に満足している」「接客の対応が丁寧だった」といった個別の評価を指します。

CXが包括的な顧客体験に焦点を当てているのに対し、CSは特定の要素に対する満足度に焦点を当てるものです。

UXとの違い

UX(User Experience)は、お客さまが製品やサービスを実際に使用する際の体験を指す概念です。

一方、CXは製品やサービスの発見から購入時の接客、アフターサービスなども含む広範な体験を意味するため、UXはCXの一部と考えて良いでしょう。

DXとの違い

DX(Digital Transformation)は、デジタル技術を活用した業務プロセスやビジネスモデルの変革を指します。

DXはCX改善の手段の一つとして実施される場合もあるため関連性はありますが、概念としては異なるものです。具体的にDXがCX改善の手段になるものの例としては、複数IDを一元管理するID統合、さまざまなシーンで安全性と利便性の向上につながる生体認証・映像分析などがあります。

CXが求められる背景

それでは、なぜCXが注目を集めているのでしょうか。その背景を詳しく解説します。

顧客の価値観の多様化

IT技術の発達や働き方改革などを背景にライフスタイルが変化し、お客さまのニーズや価値観は多様化しています。

企業は、この多様化したニーズに対応するため、個々の顧客の状況に応じたCX向上に取り組んでいます。その結果、新規顧客の獲得やリピーターの増加につながっています。

顧客との接点の多様化

デジタル技術の発達に伴い、お客さまとの接点も多様化しています。製品やサービスを購入する際に、インターネットやSNSで口コミを見る方も多いでしょう。

インターネットやSNSへの投稿は拡散力が高く、多数のお客さまの購買行動に影響を与える可能性があります。この拡散力を生かしてお客さまの獲得やブランディングにつなげるため、各接点の強化につながるCXが注目を集めています。

新たなビジネスモデルの登場

サブスクリプションに代表される新しいビジネスモデルでは、継続的にサービスを利用してもらうことが収益につながります。

継続的にサービスを利用してもらうためには、機能面の満足度だけでなく、愛着や信頼などを感じてもらい長期的に良好な関係を築く必要があり、それがCXの重要度を高める要因の一つとなっています。

CX改善に取り組むメリット

続いて、CX改善に取り組むことで得られるメリットをご紹介します。

潜在顧客を獲得できる

CX改善に取り組むと、お客さまからの良い口コミが自然と広がり、新規顧客の獲得につながります。特に、SNSでは一人の声が多くの人々に届き、ブランドの認知度向上に大きな影響を与えます。

結果としてより多くの人に製品やサービスを認知してもらえるようになり、潜在顧客の獲得に良い効果が期待できます。

顧客離れを防ぐ

CXの向上は、既存顧客との信頼関係を強化する重要な手段です。

お客さまのニーズや感情を深く理解し、一人ひとりの状況に応じたサービスやサポートを提供することで、競合他社にお客さまが流れてしまうリスクを抑えられます。競争が激しい市場ほど、顧客離れを防ぐことで収益の安定化を図れるでしょう。

優良顧客を増やすことができる

CXの改善は顧客ロイヤルティの向上にもつながります。顧客ロイヤルティが高ければ、リピート購入だけでなく、高価格帯の商品やサービスにも興味を持つ傾向にあります。

また、良い口コミを投稿したり、他者に積極的に商品やサービスをすすめたりする傾向もあり、さらなる収益を生む好循環が期待できます。

CX改善のために押さえるべきポイント

それでは、CXはどのように改善していけば良いのでしょうか。押さえるべきポイントを解説します。

感情にアプローチする

お客さまとの接点においては、感情的なつながりを意識した対応を行うことが重要です。例えば、視覚的に見やすい資料を用意したり、知りたい情報への導線を整備したりすることで、お客さまは企業に対して信頼感を抱きます。

一つひとつの対応の積み重ねにより、ブランドのポジティブなイメージが形成され、顧客ロイヤルティの向上につながります。

顧客との接点を整理する

企業とお客さまとの接点は、店頭、SNS、電話、メールなど、多岐にわたります。それぞれの接点を洗い出し、利用顧客の属性や提供している体験などを把握することが大切です。

接点ごとに最適なアプローチを行うことで、お客さまがどこで接触しても満足できる、一貫性のある体験が提供できます。

データを有効活用する

購買履歴やWeb行動データ、顧客アンケートを分析することで、顧客の嗜好や行動パターンを把握できます。例えば、購買履歴や問い合わせ内容を分析すればお客さまの嗜好や行動パターンが把握でき、それに基づいた施策を実施できます。

データ分析の結果をもとに施策の効果を測定し、次の戦略に反映するサイクルを確立すれば、CXを継続的に向上させられるでしょう。

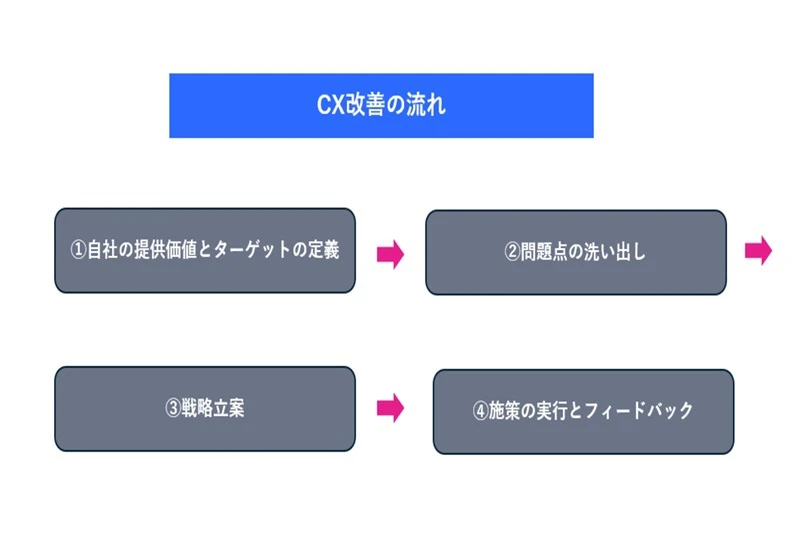

CX改善の流れ

CX改善の具体的な流れについて見ていきましょう。

自社の提供価値とターゲットの定義

まずは、顧客データから自社が提供できる価値と想定される顧客ニーズを明確化し、整合性を確認します。

その結果をもとにカスタマージャーニーマップ(お客さまが商品・サービスを知り、購入・利用に至るまでの体験を可視化したもの)を作成しておくことで、以降のステップにおける現状分析や問題点の洗い出し、戦略立案が可能となり、一貫したCX改善を推進できます。

問題点の洗い出し

カスタマージャーニーマップを活用し、現状の課題を洗い出します。定量データに加え、実際のお客さまの声や現場スタッフからのフィードバックなどの定性的な情報も重要な判断材料となります。

また、3C分析やSWOT分析などのフレームワークを活用することで、自社の環境をより明確に把握できるようになります。

戦略立案

洗い出した課題をもとに、CXを向上させる戦略を策定します。カスタマージャーニーマップを活用しながら、チャネルやフェーズごとの顧客体験をシミュレーションし、CX向上の具体的な施策に落とし込みます。

立案時には、事業への影響度と改善の実現可能性を考慮しながら、優先順位をつけることも重要です。

施策の実行とフィードバック

策定した施策を実行した後は、その効果をデータで測定し、次の改善に役立てることが重要です。

顧客アンケートや売上データを活用して成果を定量的に分析し、さらなる戦略に反映させれば、CX改善のサイクルを確立できます。

CXの成功事例

最後に、CXの改善に取り組み成果を獲得した事例をご紹介します。

事例1

森ビル様は、複合施設や各種サービスの利用時に必要なIDを一つに統合した街づくりに取り組んでいます。人を中心に物事を考える発想で生まれたこの取り組みは、NEC独自のID統合技術によって実現しました。

現在では、一つのIDとアプリによってさまざまなサービスを利用できる仕組みを構築し、ユーザーごとにカスタマイズされた情報の発信など、新しい価値提供につながっています。

>>事例詳細はこちら

事例2

投資銀行Goldman Sachsは、金融サービスのCX改善として、お客さまからの要望のなかで最も多かったモバイルアプリの提供に取り組みました。アプリの設計にあたっては、何千人もの消費者を対象に、定性・定量の両方の調査を行っています。

結果として、シンプルかつ直感的でわかりやすく、透明性と使いやすさを兼ね備えたアプリの提供に成功し、高い顧客満足度を実現しています。

>>事例詳細はこちら

事例3

投婦人靴・ハンドバッグの企画・販売をしているダイアナ様は、オンラインとオフラインを融合させたOMO(Online Merges with Offline)戦略でCXの向上に努めています。

ダイアナ様のOMOは、CXを向上させるための施策と、業務改善などから企業価値を高めるOPEX(オペレーショナルエクセレンス)の施策の2つから構成されています。データを活用した接客をはじめ、在庫管理業務の効率化と高度化によって、サプライチェーン全体でOPEXを実現し、収益性を高めることはもちろん、SDGs対応にもつなげています。

>>事例詳細はこちら

まとめ

CX向上は、競争が激化する市場で企業が成長し続けるために不可欠な戦略です。お客さまとのさまざまな接点で質の高い体験を提供し、データに基づく継続的な改善を行うことで、持続的な企業成長を実現できます。

NECでは、コンサルティングやBI、コンタクトセンターDXなど、お客さまのCX改善を支援する豊富なサービスをご提供しています。CXの改善をお考えの際はぜひお気軽にお問い合わせください。